リベラルアーツ研究教育院 News

News 一覧

-

2026.01.23

「志」を育む教育の共鳴。Science TokyoとNKUST、国境を越えたリベラルアーツ教育の意見交換を実施

-

2025.12.26

異分野の出会いが生む学び

-

2025.11.28

国際共修スタイルで学び合う。多文化で「防災」を考える共助ワークショップを開催

-

2025.11.07

実践と交流で培うグローバル・リーダーシップ

-

2025.11.07

異なる視点が交わる「共修」の場で学ぶ、多様性と未来を創る力

-

2025.10.31

古代の定住度と生業の多様性から現代エコロジーにつながる接点を考える

-

2025.10.14

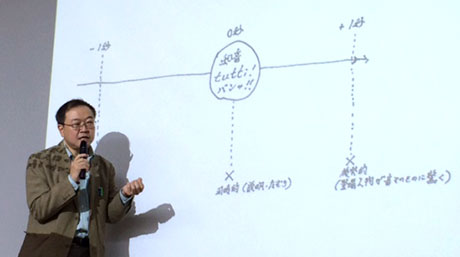

学生とともに考える―「池上彰先生に『いい質問』をする会 8」を開催

-

2025.09.26

自らの問いを起点として探究し発信する

-

2025.08.15

「ホームカミングデイ2025」で、パネルディスカッション「産学連携で考える多様性」を開催

-

2025.07.23

Science Tokyo 設立記念 リベラルアーツ研究教育院 統合記念シンポジウム開催のお知らせ

-

2025.06.27

『急に具合が悪くなる』の映画化が決定

-

2025.06.23

デジタル時代の考古学研究の最先端に触れる

-

2025.06.16

池上彰特命教授による「放課後授業」を開催

-

2025.06.11

「池上彰先生に『いい質問』をする会 8」開催のお知らせ

-

2025.06.10

令和6年度 優秀賞受賞者による 「教養卒論発表会」のお知らせ

-

2025.05.30

教養卒論(2024年度)優秀賞受賞者発表のお知らせ

-

2025.04.30

専門職だけにとどまらない、さまざまな可能性に挑める理工系での学び

-

2025.02.18

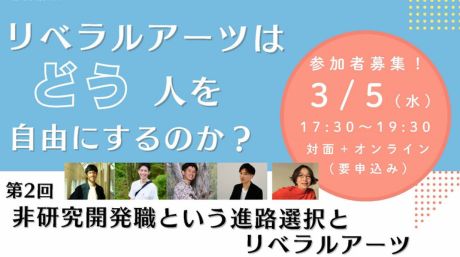

大学院生による連続講演・ワークショップ「リベラルアーツはどう人を自由にするのか?」の第2回目を開催

-

2025.01.31

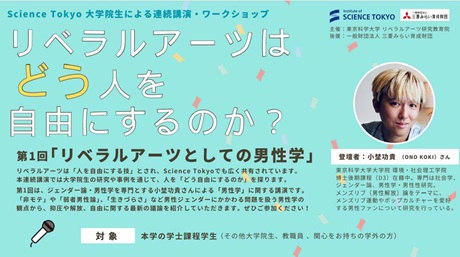

大学院生による講演会「リベラルアーツはどう人を自由にするのか」第一回を開催

-

2024.12.23

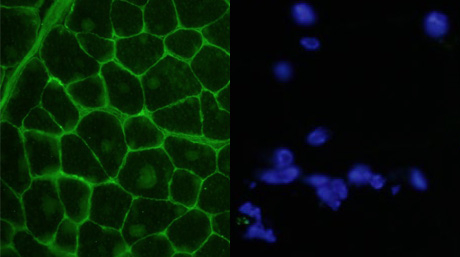

過去にとらわれず、未来にとらわれず、科学と人との多様な関係性を捉えたい

-

2024.12.18

運動生理学と他分野との横断的な研究で運動効果の可視化へ挑む

-

2024.12.06

最先端科学技術を駆使して古代からの進化を探る。計算・デジタル考古学者的「考古学のすゝめ」

-

2024.12.03

大学院生による連続講演・ワークショップ「リベラルアーツはどう人を自由にするのか?」を開催

-

2024.12.02

磯野真穂教授が著作『コロナ禍と出会い直す』で、第33回山本七平賞を受賞

-

2024.11.25

21名の多様な視点と光る感性・論理性

-

2024.11.05

目の前の現状を相対化し、個々人が思考できる力をつける 。知的好奇心として学ぶ歴史のおもしろさ

-

2024.11.01

外国語としての日本語を発見し、コミュニケーション支援のために最適な指導法を模索

-

2024.10.29

自分と社会との関わりを理解するだけで少し視界が晴れる「使ってもらう文化人類学」を目指す

-

2024.10.18

茶道部と共に留学生向け茶道イベントを開催

-

2024.09.17

東工大ライティングセンターが「東工大生と医科歯科大生のための文章作成ワークショップ」を開催

-

2024.09.05

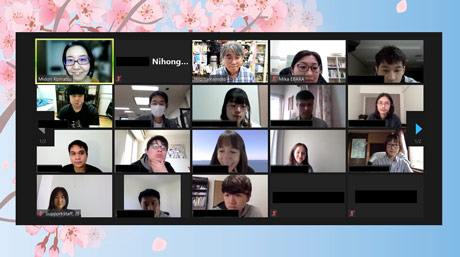

16ヵ国の留学生18人による「日本語研修コース修了ポスター発表会」を開催

-

2024.07.16

東京科学大学設立を祝う、吹奏楽コンサートを開催

-

2024.06.26

「ホームカミングデイ2024」で、オンライン講義「リベラルアーツへのいざない」を開催

-

2024.06.14

教養卒論(2023年度)優秀賞受賞者発表のお知らせ

-

2024.05.30

「池上彰先生に『いい質問』をする会 7」開催のお知らせ

-

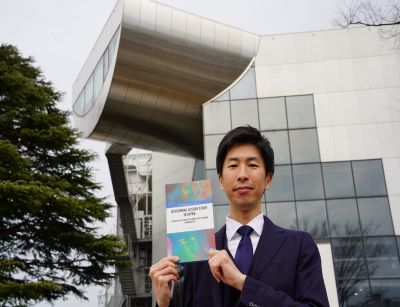

2024.05.28

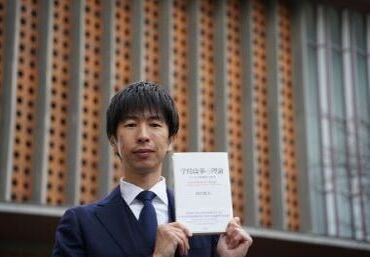

鈴木悠太准教授が、令和5年度手島精一記念研究賞著述賞を受賞

-

2024.05.23

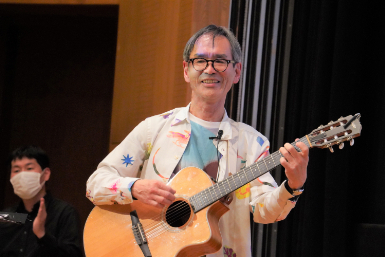

上田紀行教授 最終講義&セッションを開催

-

2024.05.07

オンライン講座のご案内 「リベラルアーツへのいざない」

-

2024.04.09

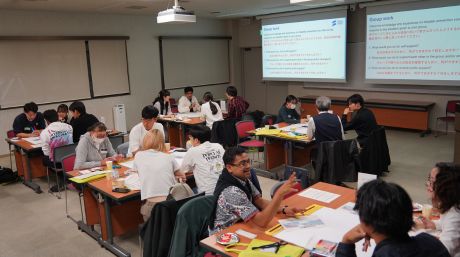

「お互いを知り、未来を考える」― 東京医科歯科大学教養部との合同FD研修を実施

-

2024.02.21

「第7回おおた俳句大会」の発表会開催のお知らせ

-

2024.02.09

演劇鑑賞+トークを開催

-

2024.02.02

連続企画「ドキュメンタリー映画の魅力」 第3回を開催

-

2024.01.10

上田紀行教授 最終講義&セッション

-

2023.12.21

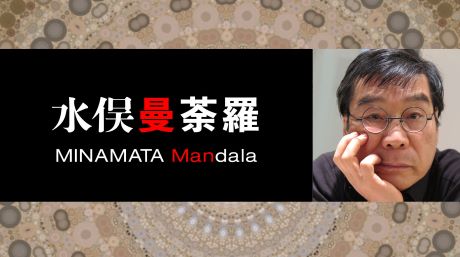

原一男監督を迎えて、ILA連続企画「ドキュメンタリー映画の魅力 ─ vol.2」を開催

-

2023.12.18

リベラルアーツ研究教育院のジョン・ミッチェル講師制作の番組が、第23回(2023年度)「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」を受賞

-

2023.11.20

映像作家の小森はるか氏と、映画監督の濱口竜介氏を迎えて、 ILA連続企画「ドキュメンタリー映画の魅力 ─ vol.1」を開催

-

2023.11.01

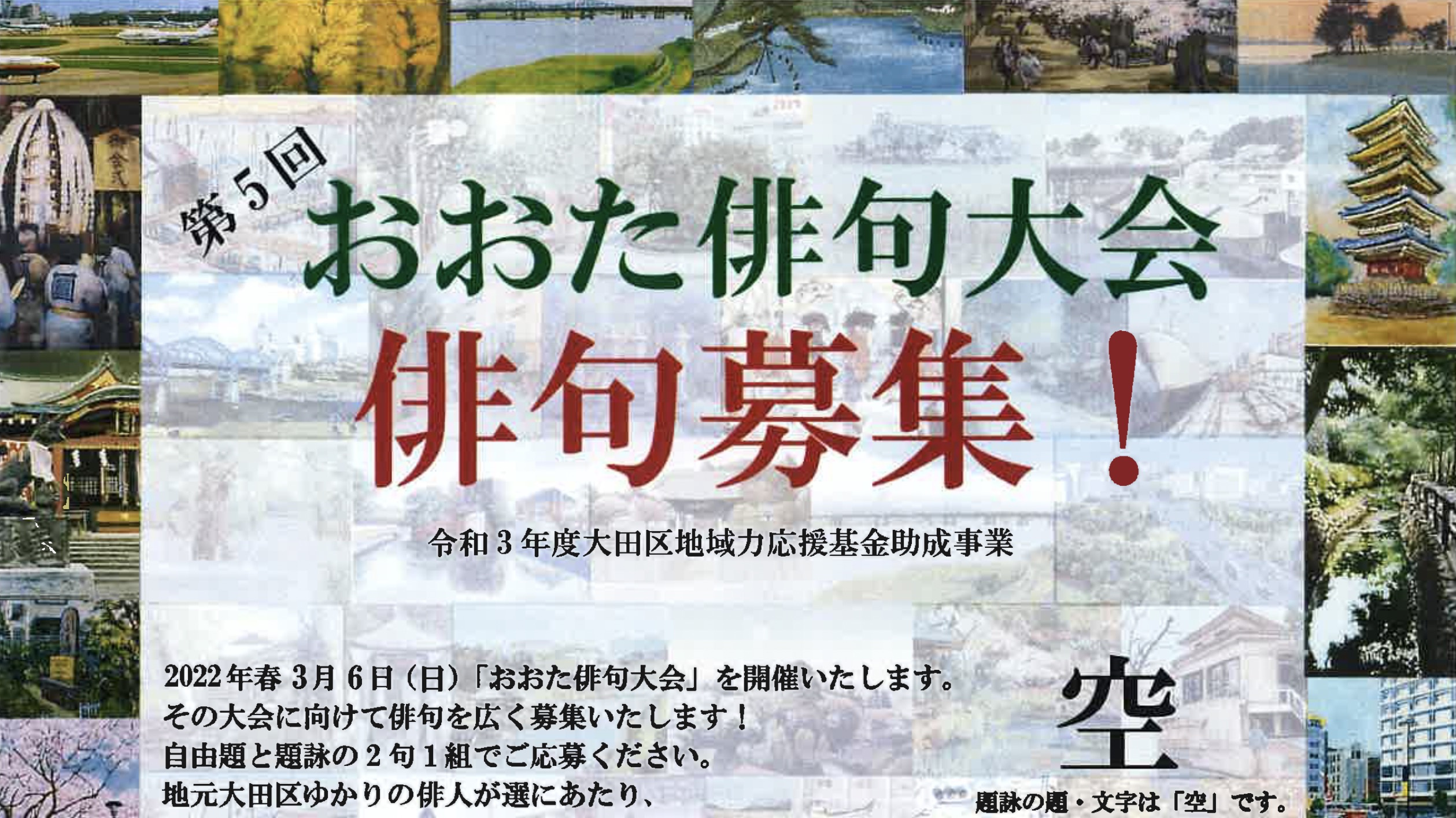

谷岡健彦教授が選者の「第7回おおた俳句大会」が俳句を募集

-

2023.10.24

「ドキュメンタリー映画の魅力」開催のお知らせ

-

2023.10.18

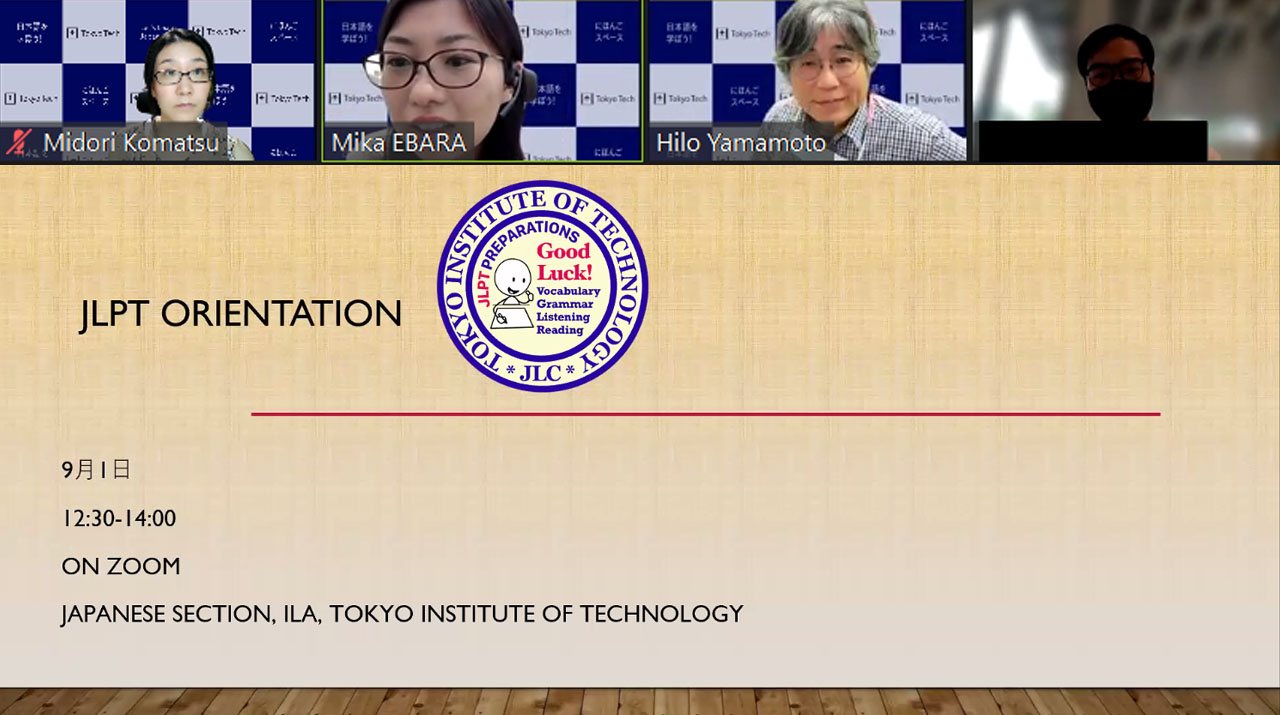

2023年度 留学生向け日本語能力試験(JLPT)の模擬試験イベントを開催

-

2023.10.03

「ドキュメンタリー映画の魅力」開催のお知らせ

-

2023.09.22

「ドキュメンタリー映画の魅力」開催のお知らせ

-

2023.09.13

12ヵ国の留学生が日本語で行う「日本語研修修了ポスター発表会」を開催

-

2023.09.01

どんな質問でも答えます!―「池上彰先生に『いい質問』をする会 6」を開催

-

2023.08.24

留学生が集う七夕イベントを4年ぶりに開催

-

2023.08.17

言葉の誤用はなぜ生まれるのか。日本語教育とコーパス構築を通じて実態を観察

-

2023.08.17

中国を牽引する「八〇後」世代の実態を文学の世界から読み解く

-

2023.08.17

東工大に「 ジェイナイト」を増やしたい!オースティン研究者の 野望

-

2023.07.20

興味あるテーマを追求し言語化することで、自らの考えを深める

-

2023.06.27

注目の環境汚染問題を考える─「命ぬ水(ぬちぬみじ)」フィルム上映会&トークイベントを開催

-

2023.06.21

留学生向け「マンガとイラストフェスティバル」開催

-

2023.06.07

「池上彰先生に『いい質問』をする会 6」開催のお知らせ

-

2023.05.29

令和4年度 優秀賞受賞者による 教養卒論発表会のお知らせ

-

2023.05.23

多様性を尊重し対話を続けるために ― 新年度に向けてFD研修を実施

-

2023.05.12

鈴木悠太准教授と北村匡平准教授が、2022年度「東工大の星」支援【STAR】に決定

-

2023.04.26

教養卒論(2022年度)優秀賞受賞者発表のお知らせ

-

2023.04.24

ドキュメンタリー作品「命ぬ水」(ぬちぬみじ)

-

2023.04.18

安納真理子准教授が、令和4年度手島精一記念研究賞著述賞を受賞

-

2023.04.14

柳瀬博一教授が、令和4年度手島精一記念研究賞著述賞を受賞

-

2023.04.03

理系の私たちが吹奏楽を学ぶ理由

-

2023.03.24

劉岸偉教授 最終講義を実施

-

2023.03.22

洗足池小学校の生徒を迎え、留学生が日本語で行う合同「最終発表会」を開催

-

2023.03.17

中野民夫教授 最終公演(ライブ)を開催

-

2023.02.24

日本語研修コースの「鎌倉フィールドツアー」を開催

-

2023.02.20

鈴木悠太准教授が執筆した学術書Reforming Lesson Study in Japan :Theories of Action for Schools as Learning Communitiesで、2022年度日本学校改善学会学術研究賞を受賞

-

2023.02.15

The Show Must Go On! 「インプロ(即興演劇)」を学び、文系・理系の垣根を壊す

-

2023.02.09

伊藤亜紗教授が、第19回日本学術振興会賞と日本学士院学術奨励賞をダブルで受賞

-

2023.01.24

ジェンダー視点や働き方視点で、未来を考える

-

2023.01.18

中野 民夫教授 最終公演(ライブ)

-

2023.01.04

「2021(令和3)年度優秀賞受賞者による教養卒論発表会」を開催

-

2022.12.27

17文字に思いを寄せる―谷岡健彦教授が選者の「第6回おおた俳句大会」の発表会について

-

2022.12.08

鈴木悠太准教授が『学校改革の理論 ―アメリカ教育学の追究-』で2022年度アメリカ教育学会賞を受賞

-

2022.11.15

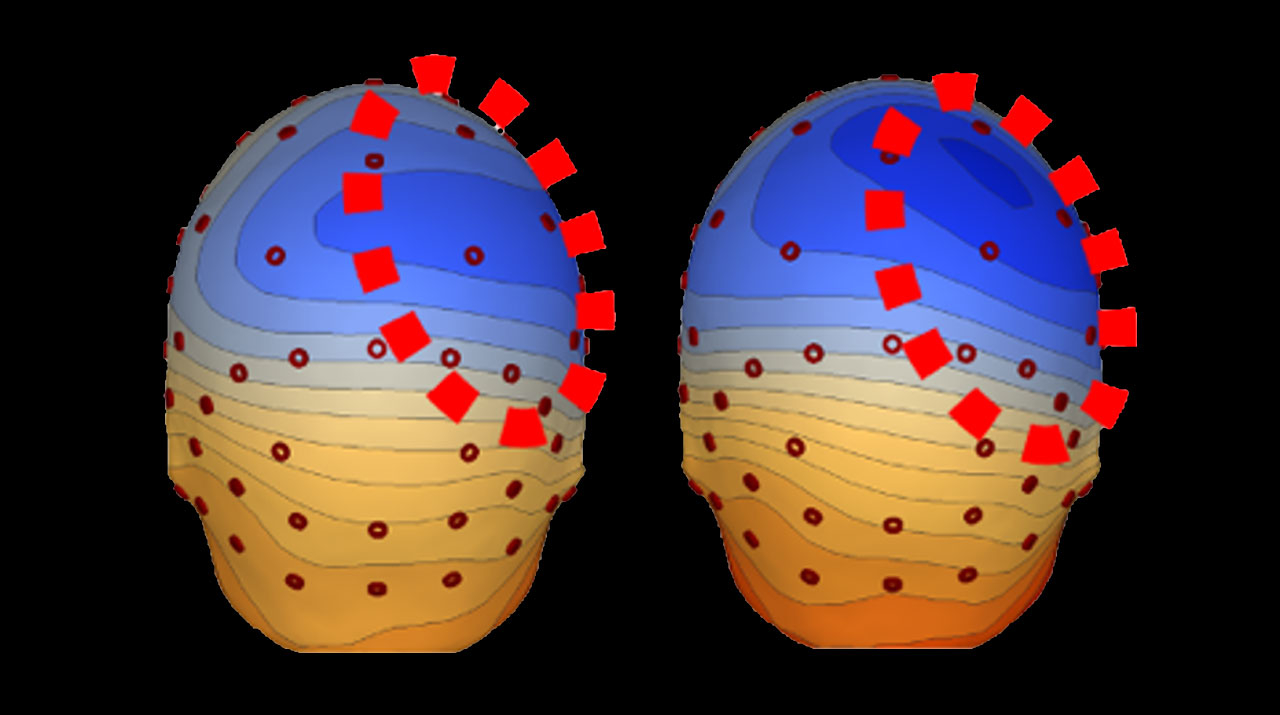

ヒトの注意における『右脳の優位性』を解明

-

2022.11.08

「ストレス」の正体を知ることは、自分を知り、他者を理解すること─ 永岑光恵准教授が『はじめてのストレス心理学』を出版

-

2022.10.19

あなたはいくつ知ってる⁈ キャンパスの魅力を発見する10テーマ

-

2022.10.14

15名の留学生が2022年度前期日本語研修コースを修了

-

2022.10.12

17文字に思いを寄せる―谷岡健彦教授が選者の「第6回おおた俳句大会」が俳句を募集

-

2022.10.03

高校生・受験生のための「オープンキャンパスオンライン2022」で、リベラルアーツ研究教育院 院長の山崎教授が模擬講義を実施

-

2022.09.14

表現することの楽しさや喜びを知る。―インプロ(即興演劇)+吹奏楽コンサートを開催

-

2022.09.08

鈴木悠太准教授が教育学の学術書の単著2冊(日本語と英語)を続けて公刊

-

2022.08.19

「池上彰先生に『いい質問』をする会5」開催報告

-

2022.08.03

NHK Eテレ「SWITCHインタビュー達人達」に中島岳志教授が出演

-

2022.07.28

歴史学と教育工学 二つの専門をもとに目指す、東工大生の学びの基礎づくり

-

2022.07.14

学生の朝寝坊は生理的なもの? 睡眠リズムを知って、より良い生活につなげよう

-

2022.07.12

自分の知識や技術を何のために使うのか それを考えさせるのが教養過程における私のミッション

-

2022.07.08

VUCA時代を生き抜く力を育む 東工大生こそ、そんな教員になれる

-

2022.07.06

芸術を通して、世界と人間について考える

-

2022.06.09

高尾隆教授と治部れんげ准教授が「ホームカミングデイ2022」に登壇。理工系学生にこそ学んでほしい「リベラルアーツの真髄」

-

2022.05.27

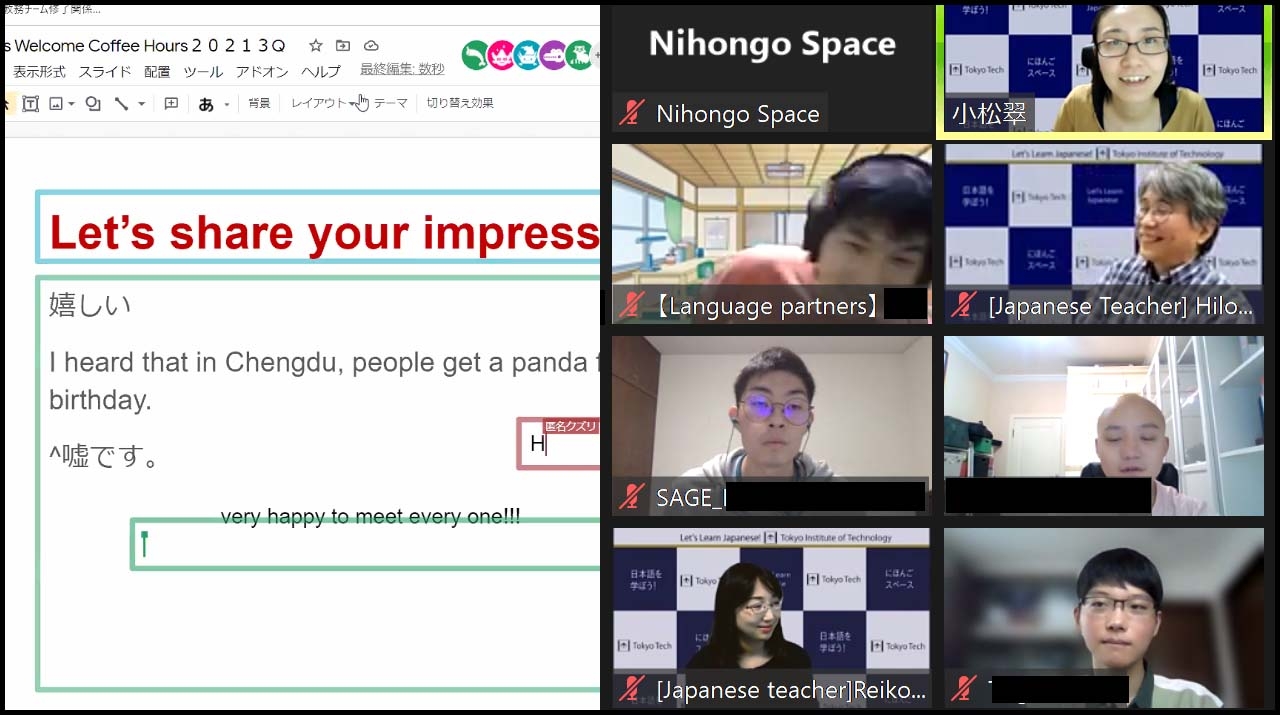

2022年度新入留学生を歓迎する「ウェルカム・コーヒー・アワーズ」を開催

-

2022.05.25

中野民夫教授が 令和3年度手島精一記念研究賞著述賞を受賞

-

2022.05.18

留学生向け日本語能力試験(JLPT)の説明会を開催

-

2022.05.11

学院長、研究教育院長、研究院長、就任あいさつ

-

2022.05.11

木内久美子准教授が令和3年度 手島精一記念研究賞 研究論文賞を受賞

-

2022.04.26

教養卒論(2021年度)優秀賞受賞者発表のお知らせ

-

2022.04.18

NHK Eテレ「魔改造の夜 技術者養成学校」に伊藤亜紗教授が出演

-

2022.04.07

にほんご相談室がオンライン「ひなまつりパーティ!」を開催

-

2022.03.28

「東工大立志プロジェクト」書評のための課題図書をシリーズで紹介(vol.1)

-

2022.03.23

佐藤准教授、森田准教授「東工大日本語予備教育」により令和2年度東工大教育賞優秀賞受賞

-

2022.03.14

NHK Eテレ『NHK短歌』に伊藤亜紗教授が出演

-

2022.03.11

Taki Plaza Gardener による「リベラルアーツでこれからの一手を考えよう」をYouTube公開

-

2022.03.03

「蔵前立志セミナー」が令和2年度東工大教育賞優秀賞を受賞

-

2022.03.02

未来の人類研究センター「利他学会議」vol.2開催(3月20日、21日)

-

2022.02.21

東工大ANNEXバークレーコロキウム「伝統の型を貫くもの」を開催

-

2022.02.17

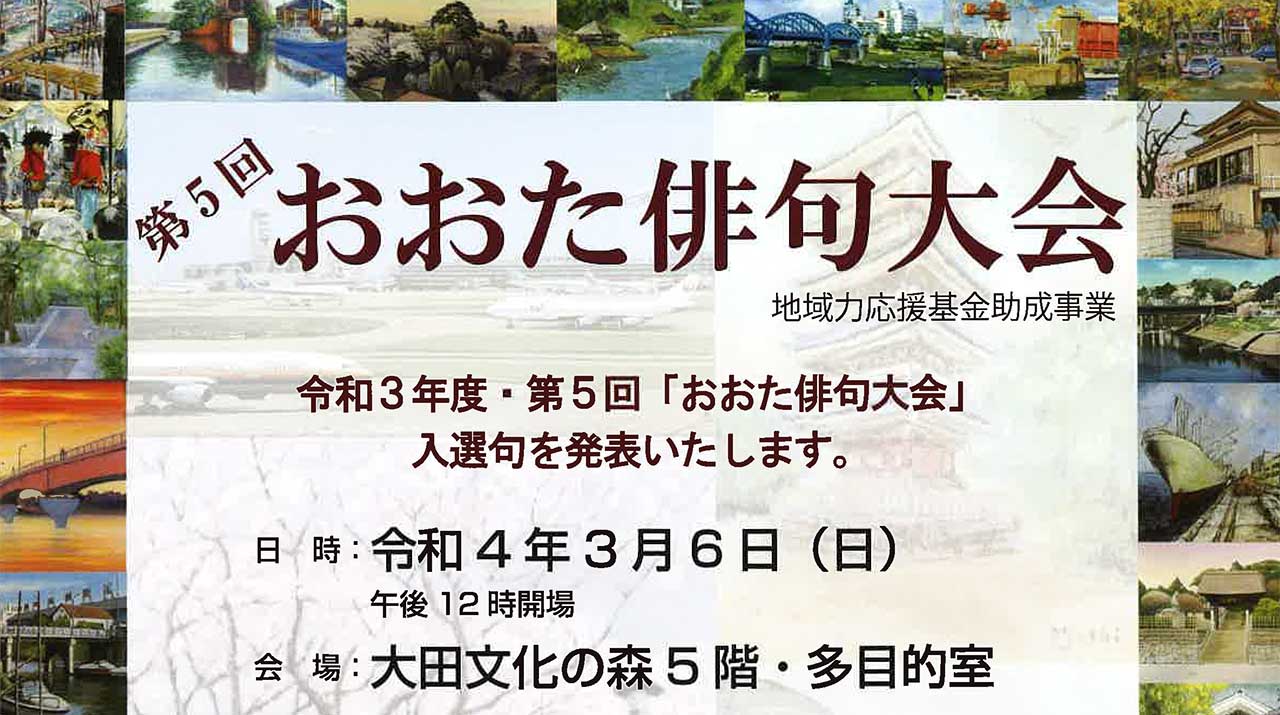

「第5回おおた俳句大会」入選句発表会開催(3月6日)

-

2022.02.16

中島 秀人教授 最終講義

-

2022.02.08

未来の人類研究センターがオンラインジャーナル「コモンズ(COMMONS)」を発刊

-

2022.01.19

消しゴムハンコで「年賀状つくり」、国際交流イベントを開催

-

2022.01.17

「映画セミナー」を2年ぶりに対面にて開催

-

2021.12.24

山元啓史教授らが「東京大学史料編纂所デジタル・ヒューマニティーズ・ポスター賞」を受賞

-

2021.12.22

横断科目「歴史に学ぶ数学」をYouTube動画で紹介−理学院とリベラルアーツ研究教育院が協働

-

2021.12.16

川名晋史准教授の『基地の消長 1968-1973―日本本土の米軍基地「撤退」政策』が「猪木正道賞特別賞」を受賞

-

2021.12.16

東工大ANNEXバークレーがコロキウム「見知らぬ者たちの音が聞こえてくる」を開催

-

2021.12.06

ILAオンライン講座 第3回「ロシア構成主義—100年前の未来のデザイン」(河村 彩 助教)

-

2021.11.30

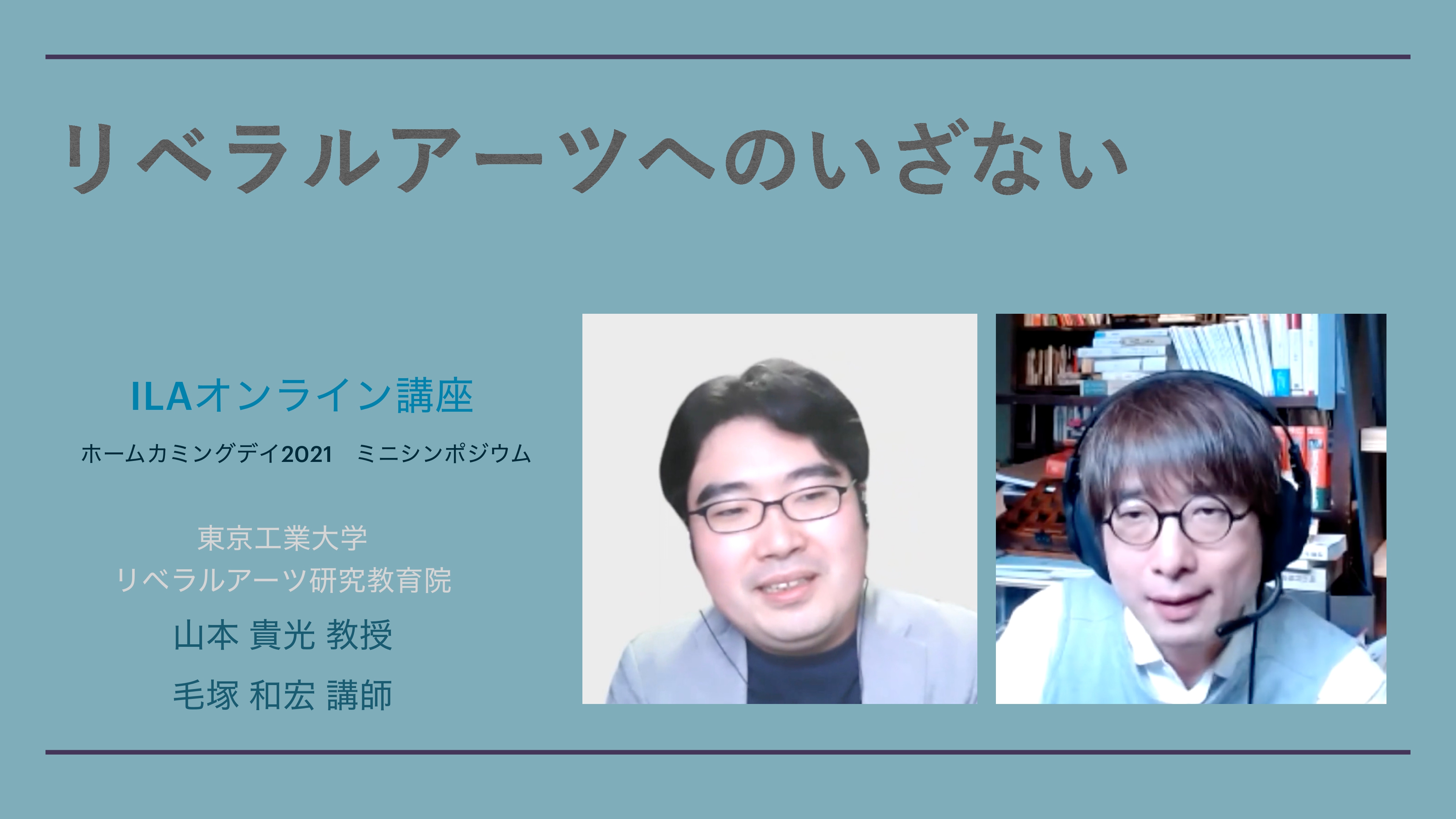

ILAオンライン講座 第2回 「リベラルアーツへのいざない」(山本貴光教授、毛塚和宏講師)

-

2021.11.12

NHK Eテレ「知恵泉」に福留真紀准教授が出演

-

2021.11.11

秋入学の留学生歓迎イベント「オンラインウェルカムコーヒーアワーズ」を開催

-

2021.10.22

留学生を対象に「日本語能力試験」の説明会を開催

-

2021.10.19

ILAオンライン講座 第1回 「チェスは世界をつなぐ」(渡辺 暁 准教授)

-

2021.10.18

「第5回おおた俳句大会」俳句募集―谷岡健彦教授が選者に

-

2021.10.12

川名晋史准教授、日本学術会議連携会員に任命

-

2021.10.08

『とがったリーダーを育てる 東工大「リベラルアーツ教育」10年の軌跡』刊行

-

2021.09.14

奇妙な営み、ゲームから考える 「知のサバイバルキット」としてのリベラルアーツ

-

2021.08.24

短冊と笹飾りで国際交流 留学生も楽しんだ七夕イベント

-

2021.08.18

文理選択にもジェンダーの壁 女子学生比率1割台はもったいない

-

2021.08.11

リベラルアーツ研究教育院リベラルアーツ 図書室開室のお知らせ

-

2021.07.28

アメリカに巣食う白人至上主義とは? 日本・世界が知るべき人種問題、意識を深めるために

-

2021.07.27

留学生と交流する第2回オンライン写真コンテスト

-

2021.07.20

日本語セクションオンライン国際交流イベント―海外と日本を結んで―

-

2021.07.14

昼休みは英語でおしゃべり 「イングリッシュ・カフェ」オンラインで再開

-

2021.07.12

池上彰特命教授と上田紀行院長の2021年度「東工大立志プロジェクト」講義、YouTubeで一般公開

-

2021.07.07

Tanabata Special Event 笹飾りを募集中

-

2021.06.07

新入留学生歓迎イベント「コーヒーアワーズ」を開催

-

2021.05.25

春休みも「にほんご相談室」のオープンスペースを開催

-

2021.05.25

山本貴光教授、毛塚和宏講師 ミニシンポジウム「リベラルアーツへのいざない」に登壇

-

2021.04.27

BSテレ東「日経ニュース プラス9」で東工大立志プロジェクトを紹介

-

2021.04.23

教養卒論(2020年度)優秀賞受賞者発表のお知らせ

-

2021.04.20

「ヒナマツリ・パーティー!」で留学生と交流

-

2021.04.19

北村 匡平准教授、西田 亮介准教授、河村 彩助教が 令和2年度手島精一記念研究賞著述賞を受賞

-

2021.04.19

「それは常識」で片づけず、一歩引いて「それはなぜなのかを考える」習慣を持つ。それが倫理学の第一歩

-

2021.04.19

言葉を学ぶことが他者を知り、自分の世界を広げることにつながる

-

2021.04.13

川名晋史准教授 沖縄基地問題を9ヶ国の国際比較を通じて共同研究

-

2021.04.05

「大学生の今」を池上彰特命教授が取材しました!

-

2021.03.29

リベラルアーツ研究教育院の「横断科目」が東工大教育賞受賞

-

2021.02.26

NHK Eテレ「100分de名著 災害を考える」にリベラルアーツ研究教育院の若松英輔教授が出演

-

2020.12.07

NHK Eテレ「又吉直樹のヘウレーカ!」に栗山直子助教と西原明法名誉教授が出演

-

2020.11.24

伊藤亜紗准教授が第42回サントリー学芸賞を受賞

-

2020.11.19

NHK Eテレ「こころの時代~宗教・人生~」にリベラルアーツ研究教育院の若松英輔教授が出演

-

2020.11.12

磯﨑憲一郎教授著『日本蒙昧前史』 第56回谷崎潤一郎賞を受賞

-

2020.11.11

栄養、運動、体内時計の観点から、自分がより良く生きるための「健康」を考える

-

2020.10.21

「新しいオープンキャンパス! 遠隔の時代だから、皆さんにリベラルアーツを」

-

2020.10.12

池上彰特命教授と上田紀行院長の「東工大立志プロジェクト」講義、YouTubeで一般公開

-

2020.10.02

「池上彰先生に『いい質問』をする会3」開催報告

-

2020.09.18

川名晋史准教授 新著『基地の消長1968-1973』 研究成果に各メディアが注目

-

2020.09.02

私たちはどこから来て、私たちは何者で、私たちはどこ へ行くのか。

-

2020.08.07

教養卒論(2019年度)優秀賞受賞者発表のお知らせ

-

2020.07.30

NHK 「BS1スペシャル−コロナ新時代への提言2 」に伊藤亜紗准教授が出演

-

2020.05.12

子どもたちを育む教育の現場に、もっと東工大生を

-

2020.05.12

心、脳、体の関係性を解明し、現代社会の課題を解決!

-

2020.05.12

あなたのポラリス、北極星はどこにある?自分の目指す場所を見つけよう

-

2020.05.12

心理学の「道具箱」を持っていれば、逆境にも平安と豊かさを見いだせる

-

2020.05.07

外国語、文学 すぐには役に立たないことでも、あれこれ学んで自分の畑を耕そう

-

2020.05.07

音楽はなぜ人間にとって「極めて」大切か? 最後の琵琶法師を訪ねて知る、音楽と社会の関係性

-

2020.05.07

ロマン派詩人・ワーズワースに魅せられて

-

2020.05.07

「物語」を通して技術を学び、優れた文学や美術を通して自由を掴もう

-

2020.05.07

学びは自由への扉 もっと自由に、探索する贅沢さを楽しもう

-

2020.05.01

伊藤亜紗准教授が「(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」を受賞

-

2020.04.28

「世界とは」「宇宙とは」「人間とは」――本の中にはそんな話ができる友人がいる

-

2020.04.28

リベラルアーツ教育の成果を当事者の一員として検証していく

-

2020.04.28

学問は、間口は広いが敷居は高い。くじけず一歩ずつ学び続けましょう

-

2020.04.28

異文化を知ることは、自文化を知ること。留学生と日本人学生の交流を支援したい

-

2020.04.28

スペイン語を通して視野を広げてもらいたい

-

2020.04.28

「メディアは理系の仕事が8割」がコンセプト

-

2020.04.23

NHK Eテレ『SWITCHインタビュー』に伊藤亜紗准教授が出演

-

2020.04.09

鈴木悠太准教授が『教師の「専門家共同体」の形成と展開』で日本学校教育学会賞を受賞

-

2020.03.19

学校現場の声を聴き、学校現場から学ぶ 教育学者として学校の教師を支える

-

2020.03.19

アカデミックな状況で通用する英語の基盤を育成する

-

2020.03.05

川名晋史准教授が『共振する国際政治学と地域研究』で手島精一記念研究賞・著述賞を受賞

-

2020.02.26

私の歩んできた道 ―人の役に立つことが、人生の基本―

-

2020.02.26

目指せ、グローバル理工人!

-

2020.02.20

留学生が日本語でSDGsを学ぶ

-

2020.02.17

未来の自分の具体的なイメージを持ちながら、英語でどんどん発信しよう!

-

2020.01.30

留学生にとっての心の拠り所となる日本語学習クラスでありたい

-

2020.01.30

ストレスに防災、だれにとっても身近な学問、それが心理学

-

2020.01.30

リーダーシップを育む学びの場を創りたい

-

2020.01.15

NHK BSプレミアム「英雄たちの選択~孝明天皇」に上田紀行教授が出演

-

2020.01.07

「未来の人類研究センター」創設のお知らせ

-

2019.12.25

宗教学は価値観を論じる学問。人は価値観を意識することで自由になれる

-

2019.12.25

筋肉と運動の重要性を伝えたい

-

2019.12.25

芸術作品で偶然の価値を学び“制御第一”の思考から自由になる

-

2019.12.12

留学生の日本語学習をサポート ―学生パートナーも参加する「にほんご相談室」活動報告―

-

2019.12.11

人生を味わう、リベラルアーツの世界にようこそ

-

2019.12.11

学生を揺さぶり、問題意識を引き出す

-

2019.12.11

小説の面白さを学生たちと共有したい

-

2019.12.11

遠い国、ロシアの芸術は面白い!さあ、自分の世界を広げよう

-

2019.11.26

英語教育を介し、より洗練された民主主義を根付かせたい

-

2019.11.26

シェイクスピア映画、学術的文章教育、映画を活用する英語教育。3本軸で研究を深く豊かに

-

2019.11.26

大切なのは、答えの数より問いの数「わからない」が教養の第一歩に

-

2019.11.19

2019年「教養卒論発表会」開催報告

-

2019.11.13

「科学計量学」と「科学技術社会論」2つの視点で科学をメタに分析する

-

2019.11.13

演劇を採り入れた授業やイベントで学生たちを、そして地域を巻き込んでいく

-

2019.11.13

身体への関心を切り口に、課題を見つけ解決する力を!

-

2019.11.13

映画/アニメからスター/アイドルまで 文化表象を横断して探求

-

2019.10.28

今なぜ東工大生に教養が求められるのか 池上彰のリベラルアーツ教育のススメ

-

2019.10.28

科学史は残された結論の裏にある試行錯誤を考えることに楽しさがある

-

2019.10.28

パラリンピック選手の競技力向上にも貢献するスポーツと科学の蜜月関係

-

2019.10.04

NHK Eテレ「100分de名著」にリベラルアーツ研究教育院の若松英輔教授が出演

-

2019.08.29

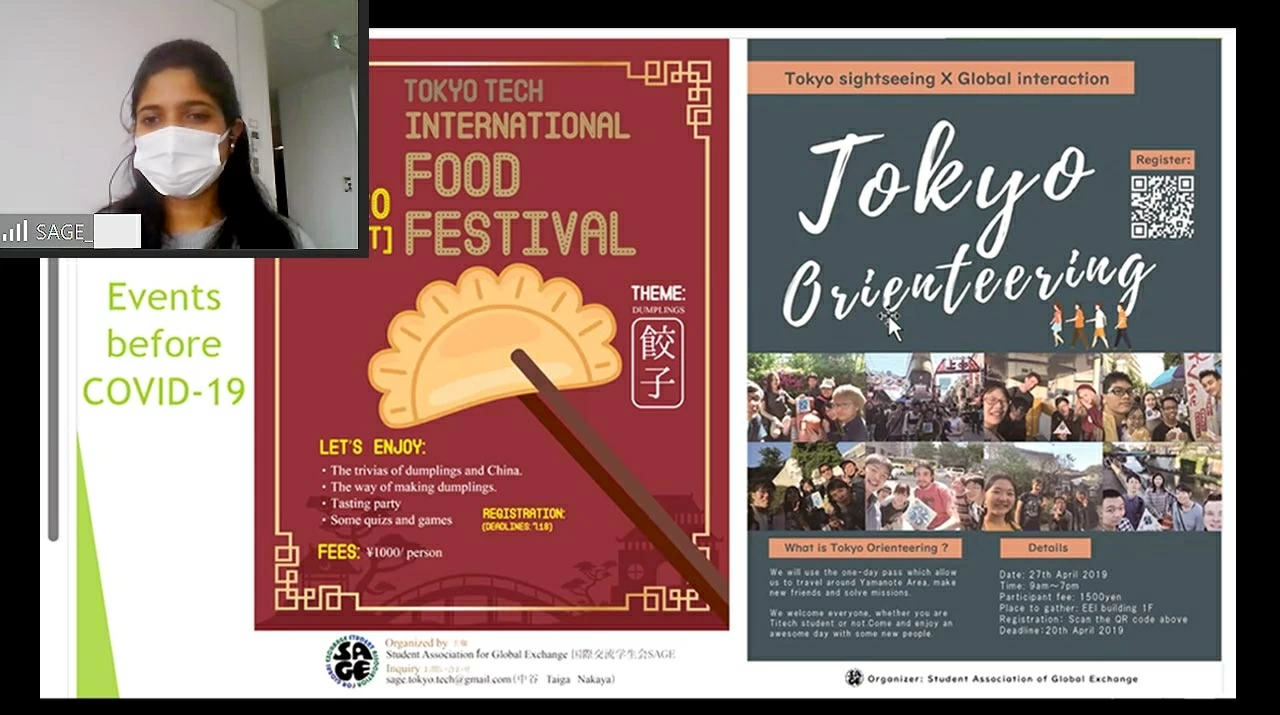

留学生向けイベントを開催(2019年度前期)

-

2019.07.11

本学留学生が「笑って壁をぶち破れ」とスピーチ

-

2019.02.13

NHK Eテレ「100分de名著」にリベラルアーツ研究教育院の中島岳志教授が出演

-

2019.01.09

シンポジウム「AIとヒューマニティー」開催報告

-

2019.01.07

学士課程教養教育の集大成 ―教養卒論―

-

2018.12.21

平野充さん(社会理工学研究科価値システム専攻・山元啓史研究室)が情報処理学会じんもんこん2018で学生奨励賞を受賞

-

2018.12.17

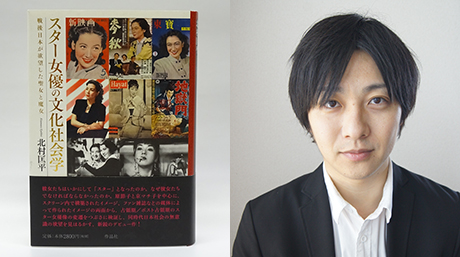

北村匡平准教授著『スター女優の文化社会学——戦後日本が欲望した聖女と魔女』が第9回表象文化論学会奨励賞を受賞

-

2018.12.13

NHK『クローズアップ現代+』にリベラルアーツ研究教育院の西田亮介准教授が出演

-

2018.12.07

NHK Eテレ「100分de名著」にリベラルアーツ研究教育院の國分功一郎教授が出演

-

2018.12.07

文系?リベラルアーツ?東工大流 文系教養教育で育む大きなこころざし

-

2018.11.21

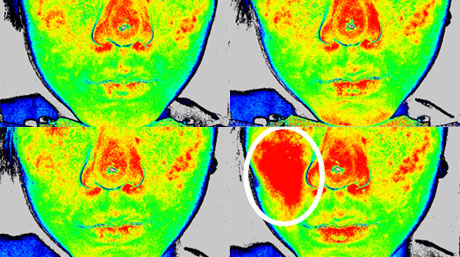

顔のマッサージにより皮膚血流量が増加

-

2018.11.16

リベラルアーツの必修科目「東工大立志プロジェクト」発 学生プロジェクト

-

2018.11.12

小学生低学年を対象にしたマルチスポーツキャンプを開催

-

2018.11.08

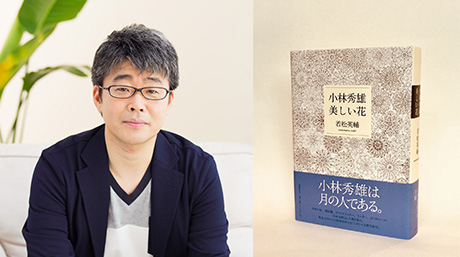

若松英輔教授著『小林秀雄 美しい花』が第16回角川財団学芸賞を受賞

-

2018.11.07

連合会長神津里季生氏、事務局長相原康伸氏を招き「働き方改革」をめぐる特別講義開催

-

2018.11.01

GSA(大学院生アシスタント)プログラム 第4回認定証授与式を開催

-

2018.09.26

留学生向けイベント「マジック」「ジャグリング」「七夕」開催報告

-

2018.09.19

「池上彰先生に『いい質問』をする会2」開催報告

-

2018.09.12

西田研究室「社会科学系ゼミ(政策とメディアの社会学)」履修の藤田創さんが「住友理工第4回学生小論文アワード」優秀賞受賞

-

2018.07.31

2018年度博士文系教養科目講演会「技術・文化の継承」開催報告

-

2018.07.09

リベラルアーツ研究教育院とURA(リサーチ・アドミニストレーター)との情報交換会を開催

-

2018.05.31

第1回インペリアル・カレッジ・ロンドンとの博士後期課程学生交流プログラム (Imperial-Tokyo Tech Global Fellows Programme 2018)を実施

-

2018.05.17

声に出してシェイクスピア vol.2『ヘンリー五世』開催報告

-

2018.04.12

「角田農業体験旅行ホームステイプログラム2018」開催報告

-

2018.04.11

第5回大岡山健康講座を開催

-

2018.03.09

GSA(大学院生アシスタント)プログラム初の認定証授与式を開催

-

2018.03.06

演劇ワークショップ2017「大岡山の物語」を開催

-

2018.03.01

2017年度 東工大リベラルアーツ ミニシンポジウム年間開催報告

-

2018.02.21

西田研究室「社会科学系ゼミ(政策とメディアの社会学)」履修の藤田創さんが野村総研「NRI学生小論文コンテスト」奨励賞受賞

-

2018.01.26

少量の大豆イソフラボン摂取で筋萎縮をストップ ―高齢化社会で増える筋減弱症の軽減に期待―

-

2017.12.28

リベラルアーツ研究教育院の山元啓史教授らの研究が、じんもんこん2017ベストポスター賞を受賞

-

2017.10.31

新入留学生歓迎イベント「Welcome Coffee Hours」開催報告

-

2017.09.29

リベラルアーツ研究教育院の紹介動画が完成

-

2017.09.04

シンポジウム「現代の社会と宗教 1995~2017」4会場を結んで中継開催

-

2017.06.21

日経新聞主催のシンポジウムで大隅栄誉教授と池上特命教授が対談

-

2017.05.16

林直亨教授が日本健康開発財団研究助成優秀賞を受賞

-

2017.05.10

日本経済新聞連載「池上彰の大岡山通信 若者たちへ」書籍化

-

2017.04.20

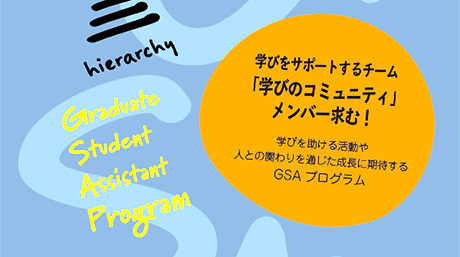

「学びのコミュニティ」をサポートする大学院生アシスタント(GSA)プログラム紹介

-

2017.02.07

「ビジネスの道は弓道にあり」ゴディバ・ジャパンのジェローム・シュシャン社長が講演

-

2016.12.13

第2回大岡山健康講座開催報告

-

2016.12.02

リベラルアーツ教養講座「ワーグナー『ニーベルングの指環』のコスモロジー」第5回開催

-

2016.11.21

リベラルアーツ教養講座 「ワーグナー『ニーベルングの指輪』のコスモロジー」第4回開催

-

2016.11.14

リベラルアーツ教養講座「ワーグナー『ニーベルングの指輪』のコスモロジー」第3回開催

-

2016.11.01

NHK BSプレミアム「英雄たちの選択」に上田紀行教授が出演

-

2016.10.18

リベラルアーツ教養講座「ワーグナー『ニーベルングの指輪』のコスモロジー」第2回開催

-

2016.10.14

西田亮介准教授が社会情報学会優秀文献賞を受賞

-

2016.10.11

リベラルアーツ教養講座「ワーグナー『ニーベルングの指輪』のコスモロジー」第1回開催

-

2016.08.23

東工大リベラルアーツ科目の要石「東工大立志プロジェクト」

-

2016.08.23

リベラルアーツ研究教育院創設シンポジウム 開催報告

-

2016.07.20

池上彰特命教授の授業 アルビン・E・ロス氏(ノーベル経済学賞受賞者)インタビュー

-

2016.04.20

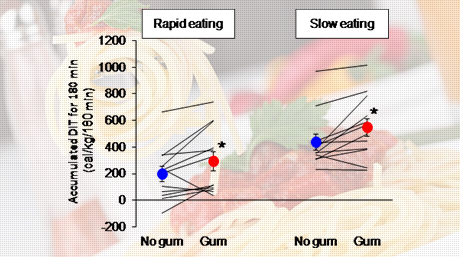

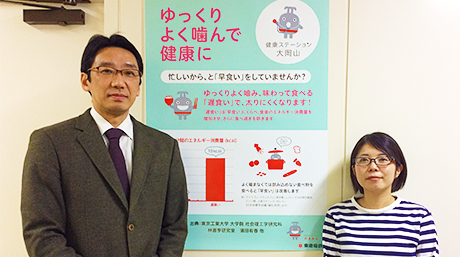

噛めば噛むほどエネルギー消費

-

2016.04.20

東工大と東急電鉄が協力し、健康啓発ポスターを作成