リベラルアーツ研究教育院 News

専門職だけにとどまらない、さまざまな可能性に挑める理工系での学び

~大学院生による講演会「リベラルアーツはどう人を自由にするのか」第二回を開催~

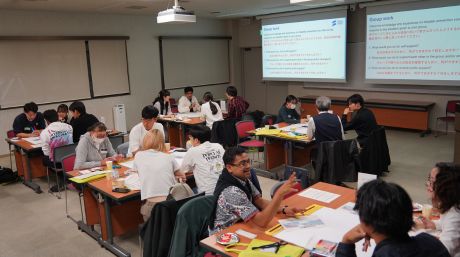

リベラルアーツ研究教育院は、Science Tokyo 大学院生による連続講演・ワークショップ「リベラルアーツはどう人を自由にするのか?」※1の第二回目を2025年3月5日(水)に開催しました。

今回は大学院卒業後の進路に“非研究開発職”を選択した、大学院生ならびに修了生が4人登壇し、なぜそのような選択をしたのか、また各自の就職活動に関するそれぞれの体験について語りました。

※1:本学の学士課程を中心に多くの方々に向けて、リベラルアーツに関するさまざまな事例を最新の知見を紹介するとともに、「リベラルアーツ」はどう人を自由にするのか?について一緒に考えてもらうことを主旨として開催

専門にとらわれず、自由な発想で進路選択を考えてみる。OBが語るリアルな就職活動とは

大学・大学院を卒業したあとの進路選択の状況が変わってきている昨今、在校生の約7割以上が大学院に進学する東京科学大学においても、旧東京工業大学からの伝統的な就職先である製造業や企業のR&D部門(Research and Development)といった研究開発分野を選択せず、コンサルティング会社などの非製造業に進む傾向が増えています。

今回の講演会に登壇した4人は、いずれも将来の進路に非研究開発職を選択。それぞれの進路選択に至るまでの経緯について次のように説明しました。

チームワークの中で成果を出すために。リーダーシップを追求し実践経験を重ねた岡本卓麿さんの場合

東京科学大学 物質理工学院応用化学系に在籍し、計算科学、再生可能エネルギー、化学工学を専攻。システムエンジニアではなく航空会社のIT系総合職として勤務予定(2025年3月5日現在)

僕は高校時代から部活で部長を務めるなど、リーダーとして組織をまとめる機会が多くありましたが、自分の中ではリーダーシップが上手くとれていない感覚がずっとありました。自分がやろうと思ったことが、なぜか空回りしていてやるせなかった。どうやったら良いリーダーシップを取ることができるかをずっと考える中、大きな転機となったのは、大学院でGSAプログラム※2に参加したことでした。プログラムを通じて「リーダーとは何か?」を知識として習得したほか、柔軟性を持って対応することの重要さに気づくなど、知識を得て実践を豊富に積むことで、TA(Teaching Assistant)としての活動にも生かすことができるようになり、授業で関わる学生達に対しての自分のフォロワーシップなりリーダーシップについて、柔軟性を持って変えていくことができるようになりました。また、同じ立場の仲間たちからも学ぶ機会が多く、自分自身にとって大きな力となりました。そういった活動や企業でのインターンを経験する中で、将来の進路については専攻分野にこだわる必要はないと考えるようになり、むしろ人と関わりチームワークの中で成果を出すことが、自分の価値観の中で重要度が高いと思うようになったのです。

就職活動では、自身の専攻に関係する3つの産業分野にアプローチしていたのですが、最終的な決め手は就職活動する中で出会った「人」でした。リーダーシップ感をアップデートして、この会社で出会った人たちとチームとして仕事をしていきたいというのが大きな理由です。チーム力が抜群に高い“同期”の中で、良いリーダーシップを取ることができれば自分自身の成長が見込め、良いアウトプットが社会にできると考えたのです。

進路選択に悩む方たちには「専門だけが職業選択の決め手にならない」ということを伝えたいですね。自分の価値観を見直すことは進路選択に非常に重要です。SNSでいろいろな意見に触れる機会が多い昨今だからこそ、自分の頭で考えることが本当に重要です。自分のやりたいことがイマイチわからない人にはニュースを毎日見て、その中から自分の興味があることを調べて記録したり日記などをつけて振り返るのも有意義ですよ。周りを見ずに自分に忠実に。自由な発想で選んでみると、自分が納得できる進路をたどれるはずです。

※2 GSA (Graduate Student Assistant)プログラムは、文部科学省の支援事業である「学びのコミュニティ」をサポートする大学院生向けのプログラムです。「学びのコミュニティ」は、学部生、大学院生、教職員を構成員とし、相互のインタラクションを通じて成長を促すことを目指します。GSAは、その中で、授業科目や学びのサポートの場を通じて学部生の学びを支援し、自らの学びを深めていきます。

学部3年生の時に就活を体験。ときどき自身の進路選択を考えながら、偶然の出会いを大切にした中山真吾さんの場合

東京科学大学 環境・社会理工学院 土木・環境工学系に在籍し、水害災害について気象庁との共同研究にも参加。大手デベロッパーの総合職として勤務予定(2025年3月5日現在)

この学校では珍しいのですが、実は学部3年生の時に就職活動を経験しているんです。当時の僕は大学院への進学も考えてはいたのですが、将来に対する漠然とした不安があって、このまま学んでいった先に何があるのか、と考えたのがきっかけです。結論として、この就職活動という経験は、自分にとって非常に大きな収穫だったと思います。この経験から将来を常に頭の片隅で進路について考えるクセがつきました。その時の活動先は先輩方が進む鉄道やゼネコンや国交省などが中心でしたが、インターンを経験する中で、技術に向き合う業務が自分に合わないような感じがしていました。むしろ、利益をどう生むか、社会実装をどうしていくのかというビジネス側に興味があり、修士時代の就活はそういった分野での活動をすることになりました。また、この経験から簿記やプログラミングなど、将来必要なことを学ぶ積極性も増しました。

最終的にデベロッパーを選んだ理由は、大学院で土木工学を学んだことがきっかけです。社会基盤から新たな価値を創造することをやってみたい、公共性の高い事業に取り組んでみたいという気持ちがあったのと、学生時代の経験から分野を絞らずさまざまなことに取り組みたいという観点から最終的に結論を出しました。

学部1年生の時に文系の「学びのデザイン」という授業で「東工大(当時)は技術を極めるには最高の環境だが、一方で専門以外に活躍するには違うことに取り組む必要がある」と教わりました。僕自身は文系(法律など)の大学受験も考えたので、すごく理系の人間というわけではないのですが、違うことに取り組まなくてはいけないという気づきを与えてくれたのがリベラルアーツの授業でした。なので、学生時代はさまざまな活動(TA、学修コンシェルジュのスタッフ、大学のボランティア団体への参加、社会人カーリングチームへの参加など)に取り組み、学ぶだけではなく実践することで、リーダーシップやファシリテーションスキルが身につきました。いろいろな分野の人がいる中で視点の多さも自分自身のためになった。その経験を通じて得た気づきやさまざまな人々との偶然の出会い、そしてときどき就職について考えることが自身のキャリア選択に役立ったと思っています。

進路選択は文系・理系の二者択一ではない。文系と理系の「境目に立つ」選択もあると気づいた秋山拓海さんの場合

東京工業大学 物質理工学院 材料系材料コースを2022年度に修了。現在は総合商社でニッケルとコバルトの輸出入業務に従事。大学院在学中はGSAとしても活動

僕の母が中学の理科の教員をしていることもあり、いわゆる理系の家系で育ちました。なので就職もその前提で考えていて、科学技術の適切な拡散に貢献する職業を選ぶことをゴールに定めていました。学部在学中の自分は予備校のチューターとして目の前の生徒を助けることが楽しく没頭していました。生徒の指導方法もリーダーシップ道場や心理学といったリベラルアーツで学んだことも自分なりに工夫して取り入れてみて、実際に座学で学んだスキルが生徒の進路指導に役立つことを実感する機会がありました。特にリーダーシップについては引っ張るだけじゃないこと、待ってみて任せてみるのも良いことなのだということが、実際に生徒指導で実践してみることで、より理解が深まりました。

大学院時代は留学促進団体での活動や、大学のプログラムに参加してインドネシアを訪問し日本と違う社会を体感するなど、さらにさまざまな経験を重ねる中で、所属した研究室の実験で担当教員が「この技術はこれに応用できる」と楽しそうに話すのを聞いたことが具体的に進路選択について考え始めたきっかけとなりました。その時、僕は研究そのものというより「コト」を成すほうが楽しそうだと感じたのです。研究職のように新しい「モノ」を生み出して、人々の生活を変えることはむずかしいけれど、既存の「モノ」や「コト」を目の前の人に届けて、着実にゆっくりと助けることができる存在になりたい ── それが現在、総合商社の営業職に就いてインドにニッケルを届けていることに繋がっているわけです。社会人としてはまだまだ伸ばしたいスキルや学ばないといけない事がたくさんありますが、今後は事業投資と運営、販売までを一人でできるようになるようチャレンジしています。特に担当している金属は環境負荷が高い物質であるので、それをいかに軽減していけるかを試行錯誤しているところです。

進路選択は文系か理系かの二者択一ではないと思います。「文系と理系の交差点に立てる人こそ、大きな価値がある」という言葉から、境目に立つことも「選択」なのだというように考え方が変わりました。交差点に立てる人=技術営業を目指しています。

自分で自由に考え課題意識を持つことが、就職活動にも生きた駒木俊さんの場合

東京工業大学工学院システム制御コースで応用数学分野であるシステム制御理論を専攻し、2023年秋に修了。株式会社リバネスに入社し、ディープテック領域のベンチャー企業の伴走支援のほか、小中高生向けの科学教育プログラム開発にも従事

僕は学士課程を3年半で早期卒業し、秋に大学院に進学して新卒で就職をしました。就職した会社はベンチャー企業で、社員はみんな修士号や博士号を持っている研究者集団です。今回は「非研究開発職」というテーマではありますが、我々は「コミュニケーター」という立場で研究開発に深く関わっており、大学発である技術の社会実装支援や大学院生のキャリア支援、学校現場に対し最先端の科学をわかりやすく伝える出前授業など、会社のビジョンである「科学技術の発展と地球貢献を実現する」ために必要となる仕掛けづくりを、教育から創業支援として幅広く行っています。

僕がこの会社に入った大きな理由は「機会の平等に貢献したい」という気持ちがずっとあったからです。僕はさまざまな出会いや運に恵まれ大学院まで修了することができましたが、その過程で経済的にとても苦労した経験があります。それは東工大(当時)の中では少数派だったかもしれません。お金の有無にかかわらず公平にチャンスが与えられる世界を生み出すにはどうしたらよいのか。行政やNPO法人からのアプローチも考えましたが、就職活動を進める中で、パブリックセクターの機能である「限られたパイをどう配分するか」ではなく、民間側から主体的に事業を生み出し次世代の新しい成長産業を作り出すことで、「全体のパイ自体をどう大きくするか」ということに貢献したいという考えに至り、スタートアップを支援する企業への就職を決めました。実際にはスタートアップに限らず多様なプレイヤーを巻き込んで世界の課題を解決する会社なのだということに、入社後に気づきました。

このような思考へ至った背景には、学士課程3年生の時にリベラルアーツの授業で「教養卒論」に取り組んだことが大きく関係しています。当時の僕は経済的に恵まれない人たちがさまざまな経験をする機会が少ないことによって、貧しさの再生産が起きているという“格差の連鎖”に課題感を持っていました。一方でその課題感を言語化する、表現する機会を持ち合わせていませんでした。しかし、教養卒論の授業があったおかげで、自分自身で選択したテーマを執筆する経験を得ることができました。このとき僕は自分で自由に思考を巡らし選択するプロセスの大切さ、自分の意思を持つことの大切さに気がつくことができました。結果として就職活動でも「自分のやりたいことは何か」を振り返りながら、自由な発想で考え選ぶことができたのだと思います。

僕が所属している会社ではイノベーションを生み出すための概念として、「Q(Question)、P(Passion/Personal)、M(Mission/Member)、I(Innovation)」というサイクルを提唱しています。科学技術をどう使って、どんな社会課題を解決したいのかという「問い=Question」を立てるには、自分なりに世界をどう捉えているかが重要です。それらの感性や価値観は、まさにリベラルアーツのように社会を学ぶ中で、これから先の未来にも必要となる素養が備わっていくようになるのだと思います。

多様な選択肢の中から進路を設定するために。6年間で経験と知識を蓄えるサイクルを体得し、節目節目でキャリアをしっかり考える大切さ

講演会の最後は、東京科学大学 副学長(学生支援担当)であり、学修支援センター教授の伊東幸子先生も加わりパネルディスカッションが行われました。

伊東先生は企業でSEとしてキャリアを積んだあと、大学院で技術者の能力と昇進について研究し博士号を取得。キャリアアドバイザーとして東京工業大学(当時)で約9年間、年間4~500人の学生の就職や進路についての個人相談に携わってきました。

伊東先生によると東京科学大学(理工系)の進路について、非研究開発に進む割合が増加していることがデータ上で明らかであり「10年前とはキャリア相談も変わってきており、コンサルティング会社などへの就職が増えている」とのこと。また、進路選択における専門性については、「専門性が企業の業務に直接生きるケースはあまりない。しかしながら、研究を通じて仮説検証する力やひとつのことをやり遂げる力、課題を設定する力は身につくはず。そしてそれは、どの会社で生きてくるもの。専門性の勉強を通じてさまざまな力をしっかりつけることで、進路選択の幅が拡がる」と、専門性を持って研究することの大切さを述べました。

登壇者からは「自身の専門性と会社の事業は全く違い、学び直しが必要だと思った」「社会人になっても専門性は身につく」「(進路選択で)専門性にとらわれる必要はない」といった意見がでました。

さらに登壇者の皆さんは就職活動での迷いの乗り切り方や就職活動で役に立ったスキルや考え方は何かなど、参加者から寄せられた多くの質問について、それぞれの経験を振り返りながら真摯に応え、約2時間にわたる講演会が終了しました。