リベラルアーツ研究教育院 News

「ホームカミングデイ2025」で、パネルディスカッション「産学連携で考える多様性」を開催

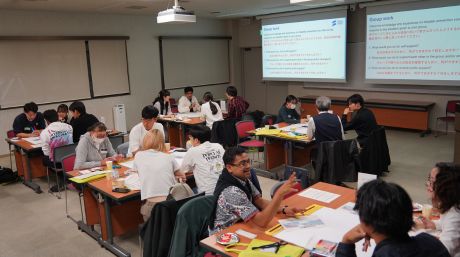

Science Tokyoとして初めての「ホームカミングデイ」が、2025年5月24日に大岡山キャンパスで開催されました。

今年は本学のDE&I部門とリベラルアーツ研究教育院(ILA)が協力し、「UPWARDS for the Future Network、以下UPWARDS」との共催でパネルディスカッション「産学連携で考える多様性 ~アクセス・機会・エンゲージメントとは~」を開催。本イベントは対面とオンラインのハイブリッドで開催され、司会進行はILAの赤羽早苗准教授が担当しました。

「UPWARDS for the Future」とは

「U.S.-Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors (UPWARDS) for the Future:半導体の未来に向けた人材育成と研究開発のための日米大学パートナーシップ」は、2023年5月のG7サミットで調印された、産学間の協力関係に関する基本合意です。

このパートナーシップは、日米両国でより高度な技術を持つ半導体人材の推進をするための5つの注力分野を定めており、マイクロン、米国国立科学財団(NSF)および東京エレクトロンに加え、Science Tokyoを含む日米の11大学が創設メンバーとして参画しています。

注力分野として、最先端半導体カリキュラムの策定、新たな研究活動の推進、サマープログラムなどの学術交流、実践的な半導体プロセスの学びの場の提供ならびに多様な層への機会拡大を目標として半導体分野への女性の進出を積極的に支援しています。

あらゆる背景を持つ人々がそれぞれの能力を最大限に発揮し活躍できるための環境整備へ。加速する大学や企業での多様性推進活動

本パネルディスカッションは二部構成で行われ、第一部ではUPWARDSに参画しているScience Tokyo、マイクロン、東京エレクトロンから、それぞれの多様性推進活動について説明しました。

最初に、Science TokyoでDE&I(Diversity:多様性、Equity:公平性、Inclusion:包括性)を担当する桑田薫副理事から、大学での多様性推進活動の取り組みについて説明があり、「一人一人が活躍できる場を設け、多様な意見から未来をつくる」を目標に、大学での具体的な取り組みが紹介されました。

(左から)河内麻美氏(マイクロン)、桑田薫氏(Sceience Tokyo)、竹内かおり氏(東京エレクトロン)

次に、「UPWARDS for the Future」のメンバーであるマイクロンの河内麻美シニアマネジャーと東京エレクトロンの竹内かおり人事部部長代理から、社内での多様性推進活動がそれぞれ紹介されました。

マイクロンは40カ国以上の国籍を持つ社員が在籍する多文化環境下にある中で、新入社員への研修・セミナーのほか、女性リーダーの育成プログラムや地域社会での教育やボランティア活動など、「インクルーシブな職場づくりのための多彩なプログラムを取り入れ実践している」(河内シニアマネジャー)様子が紹介されました。また、東京エレクトロンの竹内人事部部長代理はダイバーシティー推進の施策や女性社員の育成・採用強化など、大学と連携した同社の施策について語りました。さらに両社とも、多様性推進を通じて組織の活性化と イノベーションの創出を目指すさまざまな施策を導入していることが具体的に示されました。

各パネリストによる個人的な視点や経験に基づいた、多様性推進に関するディスカッション

(左上から)河内氏、竹内氏、林副学長、(左下から)桑田副理事、大竹理事長、益前学長

第二部ではScience Tokyoの大竹尚登理事長、旧東京工業大学20代学長で現在は産総研G-QuAT センター長の益一哉氏、Science Tokyoの林宣宏副学長も加えたゲスト全員によるパネルディスカッションが行われ、今回のテーマである「多様性」「推進アクセス」「機会エンゲージメント」に関してさまざまな意見が交わされました。

シンポジウムの司会進行を務めたILAの赤羽早苗准教授

まず教育機関においての「多様性」については「世界に開かれた大学を目指すうえでの課題解決に不可欠なもの」(大竹理事長)であり、理工系分野における女子学生の増加や異分野の学生交流、さらに異なる背景を持つ人々との協働の意義や重要性の高さ、加えて学生が「国際経験を積むことが非常に重要である」(林副学長)といった意見がでました。

そして、「基礎研究、応用研究、社会実装の同時進行や性別を問わず、イノベーションに貢献できる人材の育成が将来的には重要。日本社会の画一的思考を変える必要性がある」(益一哉氏)として、産学連携によるさらなる多様性推進の可能性について指摘がありました。また、「学生が進学を決める際に親の影響力が大きいことが本学独自調査でも分かった。そのため、女子学生が理工系分野に進学することが当たり前の環境になるには親御さんのダイバーシティーに対する意識啓発も重要」(桑田副理事)といった意見も出されました。

また、自身の海外勤務経験から「多様性の重要性を実感している」という竹内氏は「ダイバーシティーは国や地域によって多様性の焦点が異なる。イノベーションには多様な視点が不可欠」と述べ、河内氏は「エンジニアとしては性差を意識せずキャリアを形成してきた」としながら、「今は女性リーダーとしての立場からライフイベントなどに対する柔軟な対応で女性社員のニーズに応える中で、キャリアの多角的な捉え方の重要性を感じている」と語りました。

多様性推進は数値目標ではなく、イノベーションと社会変革のための重要な要素

最後はフリーディスカッション形式で、各登壇者が多様性推進について自由に意見を交換しました。そして、多様性推進は単なる目標ではなく、イノベーションと社会変革のための重要な要素あり、継続的な対話と相互理解が鍵であることが再確認されました。また、産学連携を通じて新しい価値を創出することへの期待と意欲が示されました。

最後に新しい取り組みとして、東京科学大学において6月25日から月1回のダイバーシティネットワーキングイベントが開催されることが共有されました。