リベラルアーツ研究教育院 News

古代の定住度と生業の多様性から現代エコロジーにつながる接点を考える

~リベラルアーツ研究教育院とScience Tokyo ANNEXバークレー共催の特別講演会を開催~

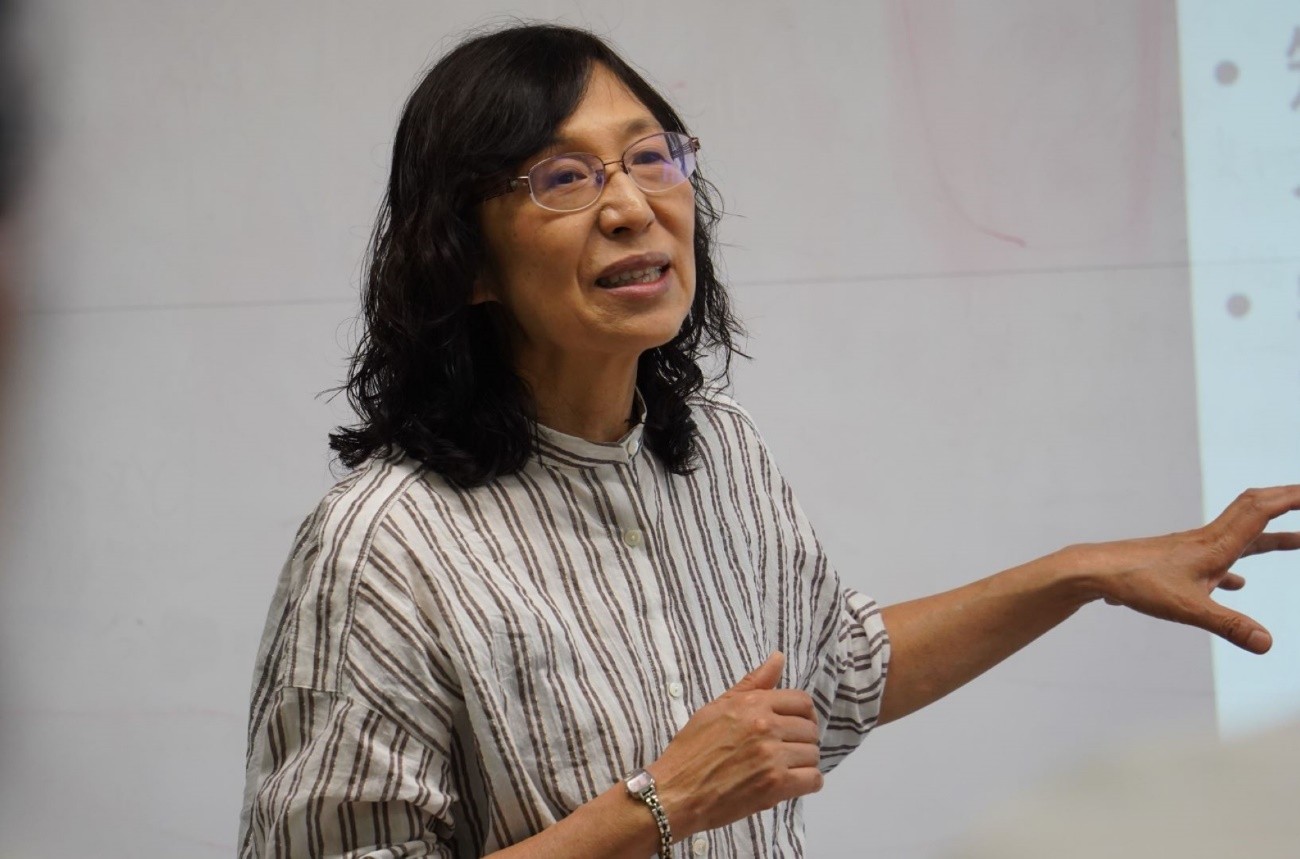

特別講義を担当したカリフォルニア大学バークレー校人類学科 羽生淳子教授

リベラルアーツ研究教育院(ILA)とScience Tokyo ANNEXバークレーは、カリフォルニア大学バークレー校人類学科教授および、日本研究センター長である羽生淳子先生をお迎えし、2025年6月4日に特別講演会を開催しました。

ILAはScience Tokyoの国際協働推進拠点であるANNEXバークレーが2021年に開設されて以降、研究者同士の関係やネットワークなどの資産を最大限に活用した、いくつかのコロキウムを共催してきました。今回は羽生淳子先生の専門である縄文時代の考古学と歴史生態学をベースに環境問題研究へのつながりの考察を「食・生業の多様性と農生態系の多重安定性 ― 考古学・民族学と歴史生態学の視点から―」と題して講演いただきました。

羽生淳子先生のプロフィール

慶応義塾大学史学科の学部と修士課程で考古学を専攻。1985年から東京大学理学部の遺跡調査室で三年半にわたって助手を務めたのち、1988年にカナダのマギル大学の博士課程に留学し博士号を取得。1996年からカリフォルニア大学バークレー校人類学科で教鞭をとっている。専門は縄文時代の考古学と歴史生態学。

縄文時代から続く人類の生業の多様性とその変化から持続可能性を考察する―エコロジー、史学、民俗学、人類学―

羽生先生は、「食と生業の多様性とその変化や、定住・社会構造・人口の増減などが、生態系とどう影響しあっていたのか」を自身の研究や関心の中心と捉え、人間の定住化と食の多様性の減少、植物栽培を含む技術革新が、生業や集落システム(経済・社会システム)の長期持続性にどのように影響を与えたかについて、さまざまなフィールドワークを通じて研究してきました。

例えば「食と生業の多様性」について考古学から考える場合、約6,000年前の縄文時代前期にどんぐりなどのでんぷん質の主食が登場したことが「日本の食生活を考える上で一番大きな転換期」と指摘。「古代から中近世、近代に至るまで水田稲作農耕以外の畑作が日本において重要である中で、でんぷん質食糧が主食になるというということが日本の食生活を考える上で一番大きな転換期であると思います。主食の登場は、遺跡から発掘された食料の採集道具の、時代による変化からも推測できます」と述べました。そして、縄文時代早期までは一般的だった移動性の高い狩猟採集生活から、縄文時代前期における定住的な集落の形成とそれに伴う食糧の貯蔵を転換期として、でんぷん質食料が主食となり、その結果として縄文時代中期前半には、生業の多様性が減少して生業システムが脆弱になった可能性を指摘。その後の縄文時代中期後半には、人口の減少が推測されることから、「人口が減少した理由は、一般的に言われる約4200年前の気候の寒冷化だけでは説明できないのではないか」と述べました。続いて、青森県三内丸山遺跡を事例研究として、食の多様性の喪失がシステムのレジリエンス低下につながるという仮説を検証する可能性について論じ、周辺の遺跡分布の変化についても検討しました。

発表の後半では、民族誌データの検討に基づいて、在来知に基づいた小規模で多様な生業活動は、生物資源の多様性維持・拡大に貢献し、生態系の長期的な安定につながっていた可能性が議論されました。日本の里山における環境管理や、焼畑の結果として生じた複数の植物遷移段階の同時存在を例に挙げ、「民族誌の記録からみた日本の農山村には、在来知に基づいた食べ物と生業の多様性が存在した」と指摘。「在来知に基づいた暮らしは、食料不足や災害時のバックアップの備えとして有効であるだけでなく、食料の貯蔵や休耕食に関する知識の継承につながる。また、地域固有の生物多様性を暮らしの中で活かす知識やスキルは、日本の農山村では1950年代ぐらいまではさまざまな形で継承されていた」と述べました。

羽生先生の講演には、エコロジーや農生態学(Agroecology)※の考え方が取り入れられています。発表からは、文化人類学者、社会学者など、異なる分野の専門家との議論を重ね、考古学だけでなく、日本各地の農山村を訪ねるフィールドワークを重ねながら研究を進めている様子がわかりました。

※農業生産システムに生態学的な原理や概念を適用し研究する学問。持続可能な農業や食料システムを考えるうえで非常に重要な概念として注目されている。

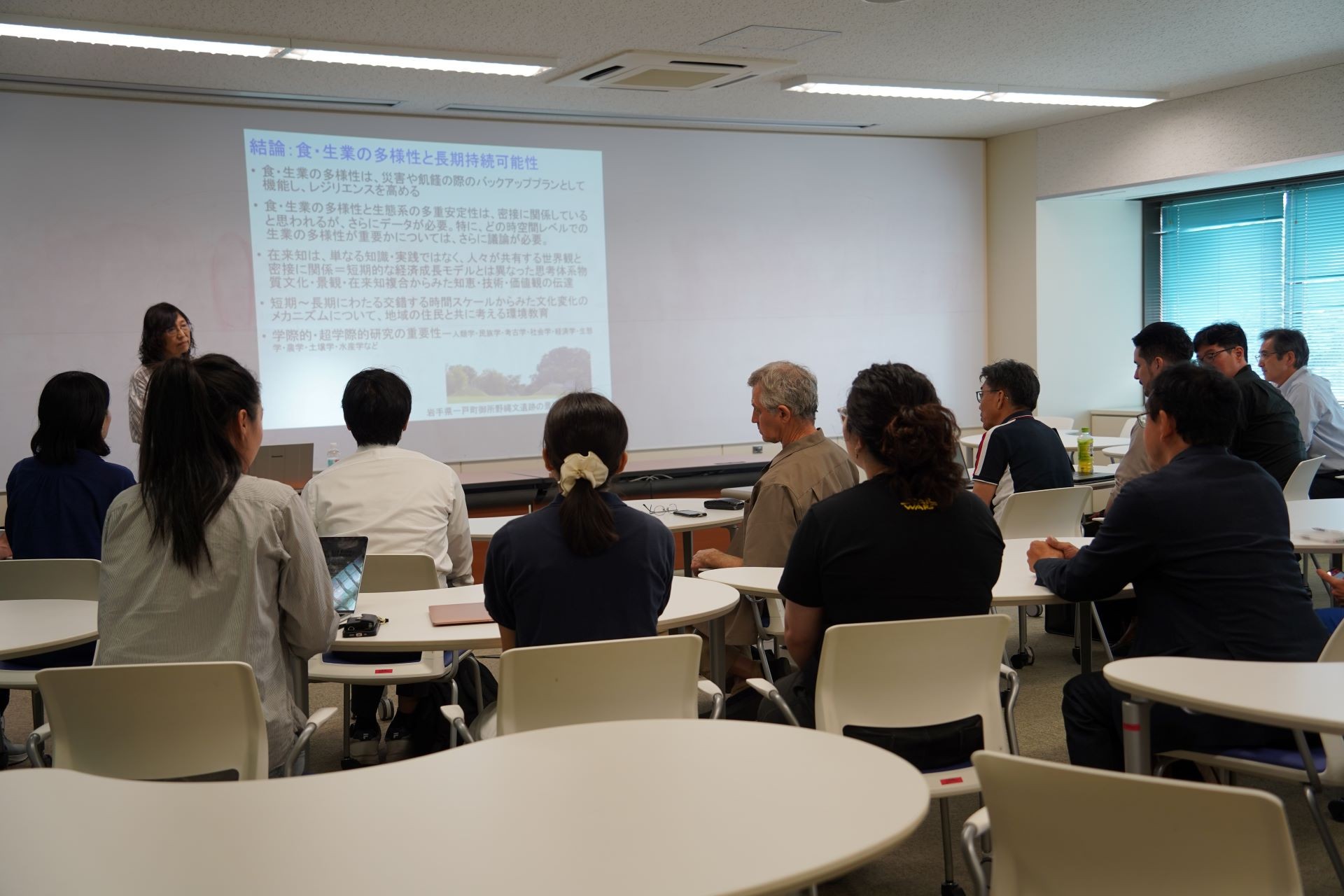

環境管理や資源利用といった先人からの知恵や知識の継承こそが、凶作や災害からのレジリエンスを可能にする

講演の最後に羽生先生は、環境と人間の関わりでどういったレベルの多様性が一番大事なのかを考えるうえで非常に重要なのは「食と生業の多様性と適切性、それから焼き畑を含む土地利用の数十年単位のサイクルを考慮した景観の管理」であるとし、それらは現在、比較的小さな地域では昔から伝わる知識によって支えられているものの、地域の在来知の継承者が高齢化に伴って減少していることから「喪失が、システムのレジリエンスの低下につながる」と危機感を述べました。

そして、カリフォルニアでの例としてネイティブアメリカンの遺跡や遺物に対する捉え方について「彼らは遺跡や遺物を“ただのモノ”や“そこにあるだけのモノ”ではなく“自分たちの親戚”と考えている」と紹介。自身が考古学者として取り組む遺跡発掘という作業について、農業や環境など他分野の専門家たちとのフィールドワークを重ねる中での気づきとして改めて「発掘・調査の次に何をすべきかを考えるべき。今の環境から昔の様子を想像できるのであれば、人と自然とのかかわり方が変わってくる」と、地域の住民と共に考える環境教育の重要性について語り講義を締めくくりました。

講義終了後、参加者からは多くの質問が寄せられました