リベラルアーツ研究教育院 News

「ホームカミングデイ2024」で、オンライン講義「リベラルアーツへのいざない」を開催

東工大恒例の交流イベント「ホームカミングデイ2024」が、2024年5月25日に大岡山キャンパスとオンラインのハイブリッド型で開催されました。リベラルアーツ研究教育院(ILA)は「リベラルアーツへのいざない」と題したオンライン講座を開催。歴史学、教育工学が専門の鈴木健雄講師と、日本語教育学、第二言語習得、コーパス言語学が専門の佐々木藍子准教授によるレクチャーが行われました。

「歴史学」は教訓を得る学問か? 現在を生きるわれわれが歴史から学べることとは

ドイツの近現代史を専門とし、ナチ政権に抗ったドイツ系亡命者※の思想と運動を研究してきた鈴木先生は、亡命者を生み出した歴史的背景や第二次世界大戦後のドイツ(特に、かつての西ドイツ)において亡命者がどう受け入れられたのかについて講義しました。

※ナチ政権成立後、ドイツ、オーストリア、チェコスロバキアの一部地域から国外への逃避・亡命を余儀なくされた人々のこと

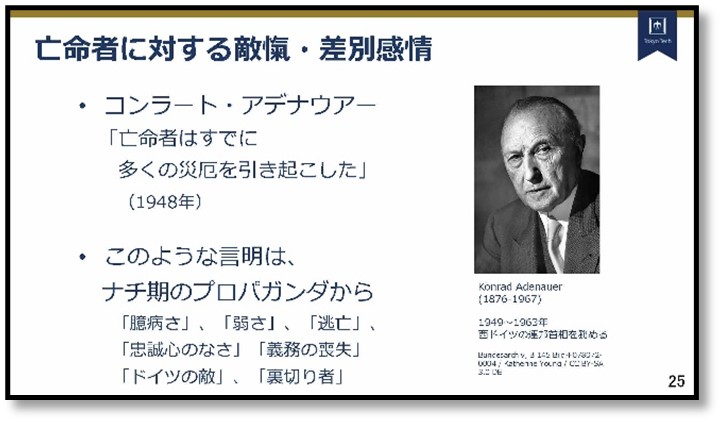

トーマス・マンやアルバート・アインシュタインといった芸術家や知識人をはじめ、ナチ政権時代には、ドイツの周辺国から多くの亡命者がヨーロッパを脱出。その数はドイツ語圏内から約50万名、ドイツ領内からは約30万名弱と推定されています。戦後はナチズムの過去と向き合いその反省から、歴史問題に対して誠実な対応を行ってきたというイメージの強いドイツですが、「亡命者に対しては、排斥的な差別感情が大きかった」という事実を紹介しました。亡命者に対して向けられた、「逃亡」や「忠誠心のなさ」「裏切り者」といったネガティブな感情は、ナチ政権期のプロパガンダに由来するものでした。その結果、戦後ドイツで亡命者という「過去」を受け入れるのが困難になったと述べました。

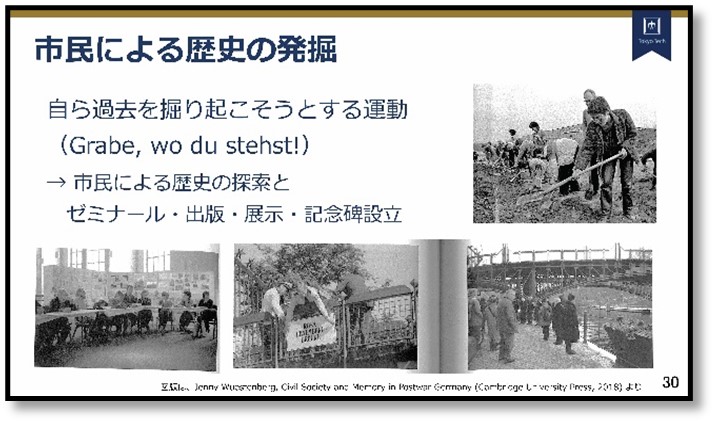

このような状況は、広く「過去の克服」一般にもいえることでした。特に東西ドイツ成立後、西ドイツでは、かつてのナチ党員らが復権し、社会的な雰囲気を規定し、それに伴って「過去の克服」もまた停滞することになりました。その状況を変化させたのが、戦後生まれの若者を中心とした異議申し立ての運動「68年運動」だったと、鈴木先生は述べます。権威主義的な体制への反発や抵抗の動きが社会情勢の変化のきっかけとなるとともに、70年代以降には、新しい社会運動(活動家とは異なる、一般市民を中心とした運動)の中で、歴史の探索や受け入れがたい過去の探索と発掘、自ら過去を掘り起こそうとする運動が起こりました。そのような活動を通じて、市民レベルでの「過去の克服」に取り組む姿勢が醸成され、今日に至ったという歴史を振り返りました。

最後に鈴木先生は「過去の否定、記憶の抑圧は、『受け入れ難い過去を受け入れること』を妨げることに繋がっている」と述べ、そこで重要となるのが「市民の主体性や異議申し立ての努力であり、『市民の勇気(civil courage)』だろう」と述べました。そして、社会的な不公正に対して、社会正義を求めて声を上げる勇気は、ドイツの過去から学び得る、日本でも大切にすべき概念であろうと締めくくりました。

母国語以外の言語を学ぶということ。第二言語習得の理論を踏まえて

東工大で留学生向けの日本語クラスを担当している佐々木先生は、第二言語習得を専門とし、母語以外の言語をどのように習得していくのかについて、言語学、心理学、脳科学の知見を踏まえて研究しています。講義では、外国語の習得に関してよく話題にあがる疑問ついて解説していきました。

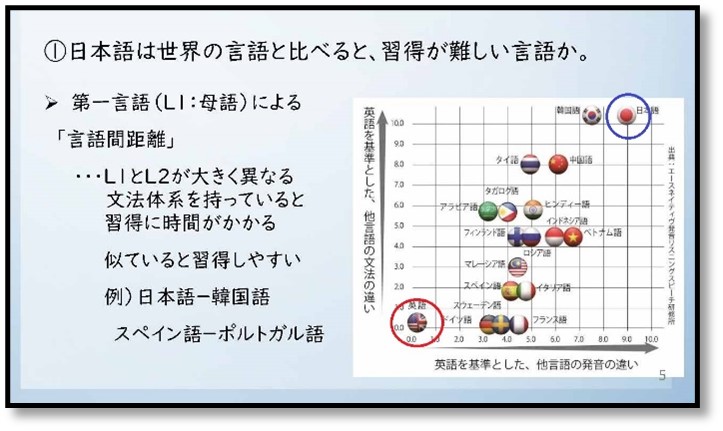

まず、「日本語は世界の言語と比べると習得がむずかしいか?」について。これは言語の文法や発音という観点で比較した「言語間距離」という概念を用いて説明。加えて、日本語の文字の種類の多さについても言及しました。一般的に外国語の学習は、母語と外国語が似ていると習得しやすいと言われていますが、英語を基準にする場合、日本語は発音も文法も距離的に一番遠い言語だそうです。

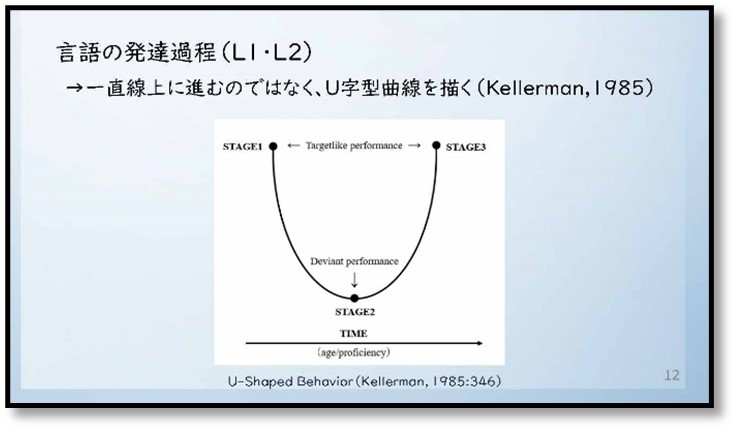

次に「外国語の習得は子どものほうが大人より速いのか?」。大人はスロースタートだが、子どもの頃に習得するより、難易度の高い表現が可能になるそう。また、言語発達は習得が進むと誤用が増えるが、最終的には正しく習得できる。つまりU字型に発達するのだそうです。

そして、多くの人が悩んでいる「日本人はなぜ、英語をなかなか話せないのか?」という疑問について。その要因として日本という国の地理的な条件や、会話よりも読み・書きが中心となる学習法について触れた後、話せるようになるポイントとして現在の言語レベルよりも少し高いレベルの「インプット」と、実際に口頭表出する「アウトプット」の重要性について、言語習得の理論を踏まえ解説しました。特に、聞き取りと口慣らしができる「シャドーイング」という学習方法は語学学習に非常に有効な手段であるため、毎日継続することが重要だと付け加えました。

最後に「言語を習得するための近道はあるのか?」については、改めて言語学習には地道な積み重ねが必要であり、また、言語によって物事の表現の仕方が異なることを理解し、場面を提示して言語とマッチできるよう言語による場面の切り取り方を学ぶことの重要さを説きました。そして、言語を学ぶ意欲の源泉となる「モチベーション」こそが、最も重要なのではないかとの見解を示しました。