リベラルアーツ研究教育院 News

芸術作品で偶然の価値を学び“制御第一”の思考から自由になる

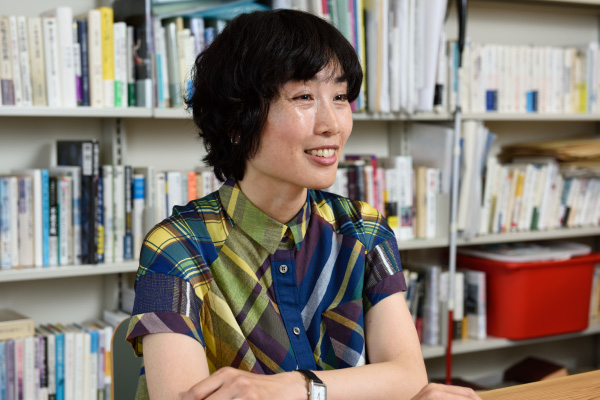

【美学、現代美術史】伊藤 亜紗 教授

ジャクソン・ポロックの抽象画を嫌う東工大生

私は、芸術の科目を担当しています。

東工大で絵画や彫刻について教えている教員は私だけなので、鑑賞と制作、歴史も含めて幅広く教えています。1年生の授業ではパルテノン神殿から19世紀まで、2年生の授業では20世紀以降の美術史を扱います。ただ、私自身の専門は美術史学ではなく美学なので、人間がどういうものを美しいと感じてきたのか、作品が生まれた当時の社会状況や科学技術の発展が人の感じ方にどう影響を与えたのか、といったことを重点的に扱っています。

リベラルアーツというのは、「自由になるための技」だと言われることがあります。私はこの芸術の授業を通じて、東工大生が当たり前だと思っている考え方、感じ方から少し「自由」になれる視点を授けられたら、と思っています。

その視点とは、「偶然の価値」です。芸術は偶然を大切にしています。思いがけないものができてしまうことのほうが、アートにとってはワクワクすることです。でも、東工大生はその価値をうまく感じられない人が多い、と感じます。授業では、さまざまな作品をスライドに映し、あまり解説をせずに「これ、どう思いますか?」と学生たちに聞きます。

こういう授業で、世間的にはとてもメジャーなのに、東工大生にはなぜかものすごく人気のない絵画が存在します。

たとえば、1940年代から50年代にかけて活躍した抽象表現主義の画家ジャクソン・ポロックの絵画です。

ポロックは下絵を準備せず、絵の具を跳ね飛ばして描く「ドリッピング」という技法を使いました。その絵を見ると、一部の東工大生はゾワゾワと生理的嫌悪をもよおすようです。でも、嫌悪感というのは教育のチャンスでもある。自分の見方を変えるきっかけになりうるんです。なぜ、ドリッピングの技法を使った絵が嫌いなのか、学生に聞いてみる。すると「再現性がないですよ、この絵。ただの偶然じゃないですか」という意見が多く出てくるんですね。

理系の学問にとってはたしかに、誰がいつどこでやっても同じ結果が出る、ということが一番重要になってくる。科学の「法則」とはそういうものですし、工学の一番の欲望は、「制御」だといってもいいでしょう。ポロックの絵は、出来上がりを制御できない(と学生は感じる)。それが嫌悪感につながっているのかもしれません。

でも、こここそ、理工系の東工大生にひとつの学びを与えるチャンスです。現実の世界は制御がすべてではありません。工学者として完全な制御を目指していたとしても、災害や大規模な事故などで制御できない事態は起こりうる。現実の世界には、制御の外の領域があり、人間も機械もすべてをコントロールできるわけではない。芸術を通して、そんな事実を彼らに教えるのが、東工大における芸術の教員としての役割だと思うのです。

90分の授業で、新しい視点を獲得する

一方、最初は嫌悪感があったとしても、言語化していくうちに感じ方が変わってくることがあります。ある学生は「ジャクソン・ポロックの絵はサッカーの試合として楽しんだらいいのではないか」と言っていました。「演劇のように台本があって再現性があるエンタテインメントもおもしろいけれど、スポーツのような一度きりの試合も見たら興奮する。ポロックの絵の具の跡は運動の痕跡で、それを見ることはサッカーの試合を中継で見直すようなものだ」と。

ダイナミズムやライブ感を楽しむ絵画である、といった解釈をしていて感心しました。90分の授業の中で、こうした新しい見方を獲得することができるのです。その様子を目の当たりにするのは、とても幸せなことです。

一方、東工大生の多くが好きなのは、コンセプチュアル・アートですね。直線が引いてあって、そこに”This line is a part of a very large circle.”と書いてあるオノ・ヨーコの作品。数学的な要素があるものは好まれます。

3年生の授業では、実際に作品を制作してもらいます。2018年度の授業では、「ドラえもんのひみつ道具を実装する」という課題を出しました。工学的なものづくりは、有用性や効率などから考えていきがちですが、それをひっくり返してコンセプチュアルなものづくりを体験してもらおうと考えたのです。

集中講義の少数ゼミも持っていて、そちらは1週間毎日作品を作るという内容です。一日一つ制作課題を出して、それに答えてもらう。ボックスティッシュ一人一箱ずつ渡して、「これを否定せよ」という課題を出したりします。ボックスティッシュを、ボックスティッシュから一番遠い状態にする、ということですね。

芸術作品は基本的に否定の作業です。絵画であればキャンバス地という単なる布を否定する、彫刻も単なる木や石を否定して別のものに変化させる。「ガムテープを否定せよ」という課題を出したときは、ある学生がガムテープで角煮を作ってきて驚きました。ガムテープは、放射状に切ると豚バラの角煮にそっくりなんですね。その他、小説を書いたりもしますし、学生にとっては大変な授業だと思います。

毎日何かを作っていると、次第にアイデアが出なくなり、空っぽになっていく。その時に、自分の一番本質的なことが見えてくる。5日間の集中講義が、自分と向き合う時間になるようです。

授業ではありませんが、有志の学生で集まって哲学書を読む勉強会も主催しています。きっかけは、流体力学を専門にしている学生が、「流れ」についての哲学的な文献を読みたいと相談してきたこと。その学生とベルクソンやエーリッヒ・フロムを読んでいたら、どんどん人数が増えて手が回らなくなり、中島岳志先生や多久和理実先生にも加わってもらい、分担してこの会の面倒をみるようになりました。

今は、担当者が要約のレジュメをつくり、それをもとに題材とする哲学書を読みすすめるというかたちをとっています。これこそ、リベラルアーツ教育だ、と感じますね。東工大生は興味を持ったものについてとことん探求する傾向があり、その姿勢が堂々としていて素晴らしい。非常に立派なレジュメを作る学生もいて、場を提供している甲斐があります。

「そっちの体はどんな感じ?」という興味が研究の原点

自身の研究テーマとしては、芸術に加えて「体」に関心をもっています。私は学部1、2年生の時までは生物学者になりたいと考えていて、その根本には「人間ではない体になってみたい」という興味がありました。昆虫のように脳がない場合、どのように意思決定をしているのだろう。こんなふうに、自分の体ではない体の世界はどうなっているのか、知りたかったのです。そこで今は「障害」という事象を通して、自分と違う体の世界がどうなっているのかを研究しています。

芸術には「偶然の価値」があるという話をしましたが、体は究極の偶然だと思うのです。自分が今の人種、性別、顔、体型、体質といったものを持って生まれたのは、偶然以外の何物でもない。それは選択したものではなく、与えられたものだけれど、その偶然を必然化していくのが生きていく過程だと言える。体は偶然のかたまりであり、自分にずっとついてくる初期条件でもあります。それとどう付き合っていくのかが、人生における究極の課題だと考えているんです。

調査し、研究した結果は、論文だけでなく書籍として出版しています。最新刊の『記憶する体』では、「中途障害」をメインテーマに据えました。中途障害とは、生きていく過程のどこかで障害を抱え、健常者としての記憶を持ちながらも、障害のある体で生きること。障害を持つことで変化する部分もあるけれど、変化しない部分もあるんですよね。健常者だった自分と、障害者になった自分。その2つの体で生きていくことで発生する「ずれ」について、考察しています。偶然手にした体から出ることはできないけれど、想像力の中で出てみることはできる。「そっちの体はどんな感じ?」という興味を持って、調査を続けています。

2013年から蒔いてきたリベラルアーツの種が、今花開く

私がリベラルアーツ研究教育院の前身であるリベラルアーツセンターに着任したのは、2013年の2月。教員は池上彰先生と桑子敏雄先生と上田紀行先生と私しかいませんでした。その頃は、リベラルアーツという言葉自体の出現頻度がとても低かった。それは東工大においてもそうだったし、世の中でもそんなに言われてなかったように思います。

単に知識を提供するだけの文系科目ではなく、人間教育としてのリベラルアーツということを言い始めたのが、東工大リベラルアーツセンターでした。当時はよく「人間としての根っこを太くする教育」と言っていましたね。

前例のない挑戦だったので、まずは自分自身もリベラルアーツについて勉強することに力を入れました。2年間で、イギリスのオックスフォード、ケンブリッジ、インペリアルカレッジ、アメリカのカルテック、UCバークレー、他にもいくつかのリベラルアーツ教育を行う国内外の学校を視察に行きました。リベラルアーツ教育として何をしたら良いのだろうということを考え、報告し、メンバーと共有する毎日でした。とにかくリベラルアーツという種をまいて、それに栄養を与える。そんな贅沢な時期を過ごしていたのだと、今になって思います。

2016年からリベラルアーツ研究教育院という新組織に発展し、教員の数も何十倍に増えました。私としてはせっせと蒔いて栄養を与えてきた種が、こんなに大きく花開くなんて、夢のようです。今でも少し、信じられないくらいです。

リベラルアーツ研究教育院のカリキュラムが始まって、学生の書く字が大きくなったように感じます。着任した頃は、ルビくらいの小さな字でコメントシートを書いてくる学生も多かったんです。おそらく、コメントなんてろくに読まれないものだと思っていて、内容にも自信がなかったのかな、と。それが、最近ではフォントサイズ5だったのが11くらいになってきた。少人数の授業をたくさん取り入れたことで、学生の中に「自分の声はちゃんと届いている」という実感がわいてきたのではないでしょうか。人に向かって自分の言葉を伝えようという気持ちが、字の大きさに表れているように感じます。

リベラルアーツは「すぐに役立たない」と言われますが、個人的にはそう思いません。そもそも、何のために学問をしているのでしょうか。学問のための学問もありますが、多くの場合は現実世界に起こる問題を解くためですよね。学問が先にあるのではなく、社会の問題が先にある。それに形を与え、どうアプローチするか考えるには、文化や生活、宗教のことなども知っていなくてはなりません。他者への想像力も必要です。現実の問題に対する問いの立て方を教えてくれるのが、リベラルアーツなのです。

![]()

伊藤 亜紗 教授

研究分野 美学、現代美術史

東京大学理科二類に合格後、生物学者を目指していたが、大学3年次に文転。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究美学芸術専門分野を単位取得の上、退学。同年、同大学にて博士号を取得(文学)。学術振興会特別研究員を経て、2013年に東工大リベラルアーツセンター准教授、2016年にリベラルアーツ研究教育院准教授着任後、2021年より現職。 2019年の3月から8月まで、マサチューセッツ工科大学客員研究員。2020年より東工大科学技術創生研究院 未来の人類研究センターセンター長。 主な著書に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』、『目の見えないアスリートの身体論』、『どもる体』、『記憶する体』。

関連書籍

更新日 2021年7月13日