応用化学系 News

素粒子ミュオンを用いた高エネルギー複素環ラジカルの創成

アントラセン類縁体とミュオニウムのµSR反応解析

要点

- ミュオンから生成するミュオニウムの高周期ヘテロアントラセンへの付加反応を同定することに成功

- 生成したラジカル体が高エネルギー状態にあることを解明

- フッ素含有複素環分子および素粒子ミュオンの未知なる機能性を示唆

概要

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系の伊藤繁和准教授(応用化学コース 主担当)と越野皓太大学院生(現 シンガポール南洋理工大学)および、カナダTRIUMFのResearch Scientistである小嶋健児氏とIain McKenzie(イアン マッケンジー)氏は、ミュオンが電子を捕捉することで生成するミュオニウムが、フッ素置換基を有するアントラセン類縁体と反応することによる、単一のラジカル種の生成を観測することに成功した。

レプトン族第二世代粒子の素粒子であるミュオンは、副反応物を伴わないといった利点から、ラジカル反応の同定方法として注目されている。一方、トリフルオロメチル基を導入したホスファアントラセンのラジカル反応は、燃焼や生物活性および環境科学の観点から興味深い研究対象である。本研究では、このホスファアントラセンにミュオンを打ち込むと、系内で生成するミュオニウムが付加して単一のラジカルが生成することを、ミュオン分光測定により観測することに成功した。生成したラジカル種の構造は、ミュオニウムの大きなゼロ点振動を反映して、通常の水素ラジカルが付加する場合よりも高いエネルギー状態にあることが、詳細な第一原理計算から明らかになった。

今回の成果は、ミュオンが持つ新たな機能性の発見や、材料科学や生命科学、環境科学の分野の進展において重要になるラジカル反応過程の解明に寄与すると期待される。

成果は8月18日(現地時間)、ドイツの化学雑誌「Angewandte Chemie International Edition」に掲載された。

背景

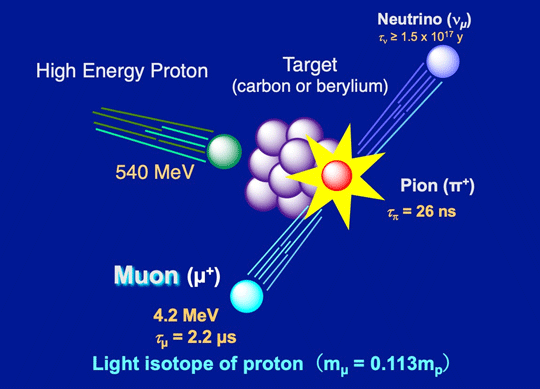

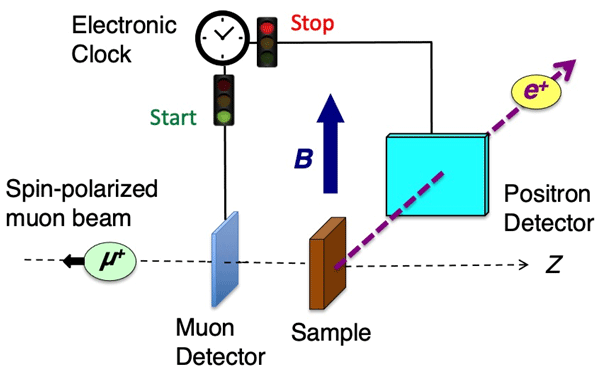

ミュオン(µ+)は、スピンが1/2、質量がプロトンの9分の1の素粒子で、レプトン族第二世代粒子であると理解されている。ミュオンを材料科学研究に用いる場合には、まず高エネルギー加速器によって発生させた陽子ビームを、炭素やベリリウムといったターゲット元素に衝突させる。この衝突で生成したパイ中間子(π)が崩壊すると、ニュートリノ(νµ)とともにミュオンが生成する(図1)。このとき、ミュオンのスピンはほぼ完全に偏極している。なお、本研究では「正ミュオン」を用いているが、「負ミュオン」(µ-)を得ることもできる。

図1. ミュオンの生成過程

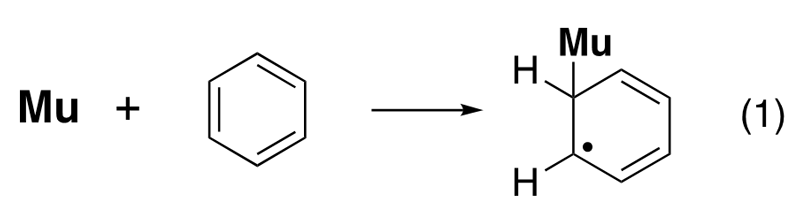

このミュオンを絶縁体や半導体物質に打ち込むと、運動エネルギーを失っていきながらミュオンと電子との束縛状態である水素原子状のミュオニウム(Mu = µ+e-、軽い水素同位体)の状態で存在するようになり、最終的に物質中で安定な位置に落ち着く。例えば、ベンゼンにミュオンを照射すると、式(1)に示すようにシクロヘキサジエニルラジカルが生成する。

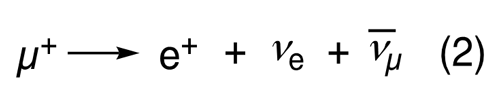

ミュオンの寿命は2.2マイクロ秒であるが、ラジカル反応を追跡するには十分な時間である。さらに、その間に数百万個程度のラジカルが生成するが、それだけの量があればスペクトルを観測するには十分であり、むしろラジカルの量が多い場合に生じる複雑な連鎖反応や後続反応などに煩わされないという利点がある。ミュオンには副生成物が伴わないことも、通常のラジカル発生法と比べて優れた点といえる。

式(2)はミュオンが崩壊して陽電子(e+)二種類のニュートリノを与える反応を示している。ここで生成する陽電子を観測することで、元々完全にスピン偏極していたミュオンの変化が明らかとなり、物質の構造や性質、そして式(1)のようなラジカル反応を解析することができる。当研究室ではこれまでに、通常の化学的手法では極めて困難であった、一重項複素環ビラジカルの特徴的なラジカル反応を、ミュオンを用いた分光測定によって同定することに成功しており、ミュオンを用いる分光研究の有用性を明らかにしている。

研究の経緯

アントラセンの9位炭素をリンに置き換えたホスファアントラセンは、もともと極めて不安定な物質である。当研究室ではこれまでの研究で、この分子のペリ位と呼ばれる1,8位にトリフルオロメチル基を導入する分子設計と、その合成法の確立に取り組んできた。その結果、反応しやすいP=C二重結合が速度論的に安定化されて、通常の環境下でも単離が可能となる誘導体を実現し、その結晶構造や発光特性を明らかにしてきた。この合成単離可能となったホスファアントラセンでは、アントラセンと同様に、そのラジカル反応は、燃焼や生物活性および環境科学の観点から興味深い研究対象だといえる。また、分子骨格に導入したトリフルオロメチル基が、医農薬開発などにおいて重要性が高いことも考慮すれば、フッ素官能基を導入した分子のラジカル反応をミュオンによって解析するという試みには、幅広い分野への波及効果が期待できる。

研究成果

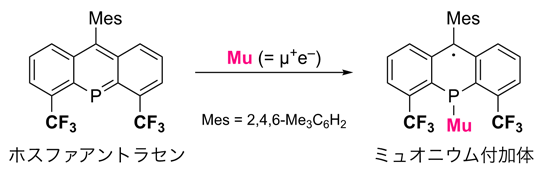

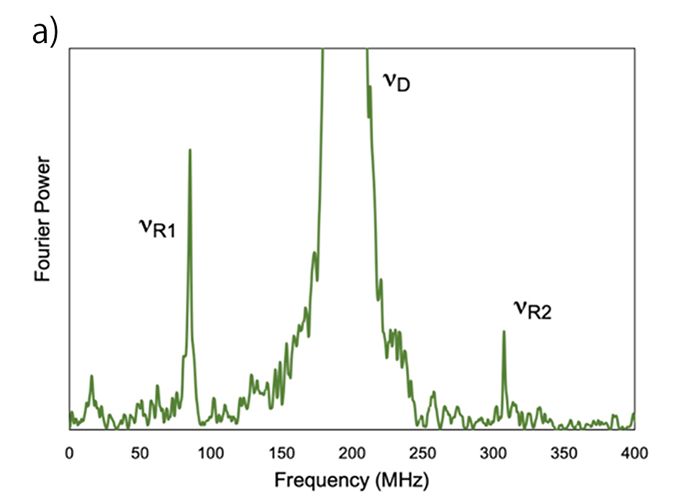

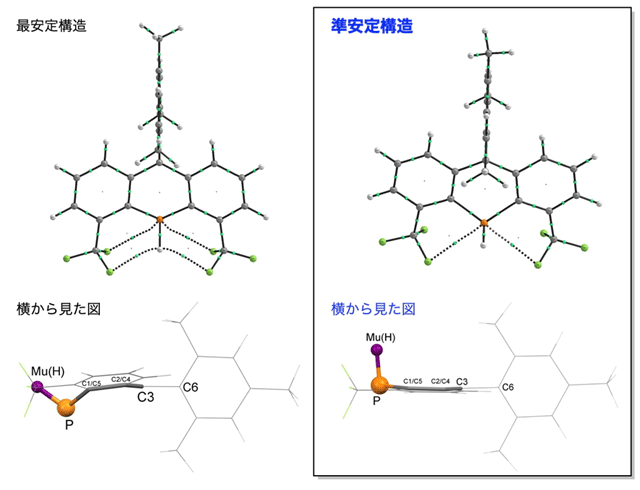

TRIUMFサイクロトロン施設[用語1]で行った測定実験では、加速器で発生させた、ほぼ完全にスピン偏極したミュオン(µ+)を、ペリ位(1,8位)にトリフルオロメチル基を導入したホスファアントラセンに打ち込んだ。その結果、系中でミュオンが電子を捕捉してミュオニウムが生成し、これがリン原子に選択的に付加して、対応するラジカルが生成する(図2)ことが、横磁場ミュオンスピン回転(TF-µSR)[用語2]およびミュオン準位交差共鳴(µLCR)[用語3]スペクトルによって観測した(図3)。

図2. ホスファアントラセンのミュオニウム(Mu)付加反応

図3. ホスファアントラセンのTF-µSRスペクトル(a)とµLCRスペクトル(b)

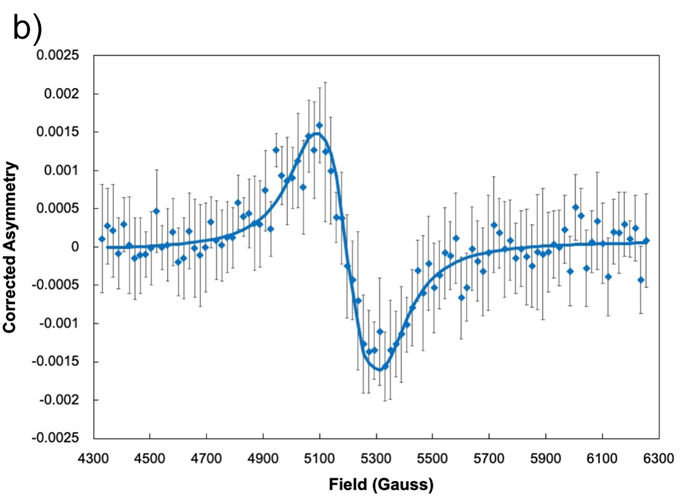

観測されたラジカルの構造同定を密度汎関数法(DFT)[用語4]によって行ったところ、通常の最安定構造(図4左)では、TF-µSRおよびµLCRスペクトルから得られるミュオンおよび31P核の超微細結合定数(hfc)をまったく説明できなかった。そこで、DFT法による検討をさらに詳細に行ったところ、エネルギーがわずかに高い準安定構造(図4右)を求めることに成功し、この構造が示すhfcは、TF-µSRおよびµLCRスペクトルから得られる値とほぼ一致した。通常の最安定構造では、リン原子を含む中央の6員環が、立体効果やフッ素原子との相互作用によって封筒(envelope)型となっているのに対し、この準安定構造ではフッ素原子とミュオニウム部位の相互作用が消失して、中央の6員環がほぼ平面となっている。ミュオニウム付加体がエネルギー状態の高い構造を取るのは、軽い同位体であるミュオニウムによって高くなった零点エネルギー[用語5]を反映しているためと考えられる。

図4. ミュオニウム付加体の通常の最安定構造(左)と準安定構造(右)。

- 上部の図では原子間にはたらく全ての相互作用を示している。下部の図では中央の6員環を横から見ている。

今後の展開

今回同定を行ったホスファアントラセンのミュオニウム付加体の構造は、フッ素を含む置換基と高エネルギーのミュオニウムが組み合うことであらわれる、これまでに報告例のないタイプの同位体効果の発現様式であり、典型元素化学、有機フッ素化学、そしてミュオン科学の観点から非常に興味深い知見といえる。また、生成した高エネルギー状態のラジカルは、材料科学や生命科学および環境科学の進展において重要となる、未解明のラジカル反応過程を精査するうえで有用と考えられる。ミュオンを用いた分光測定の利点と有機合成化学を組みあわせることで、全く新しいサイエンスを創り出せるものと期待している。

- 用語説明

[用語1] TRIUMFサイクロトロン施設 : カナダ・バンクーバーのサイクロトロン施設。TRIUMFはTRI-University Meson Facilityの略。1968年設立。

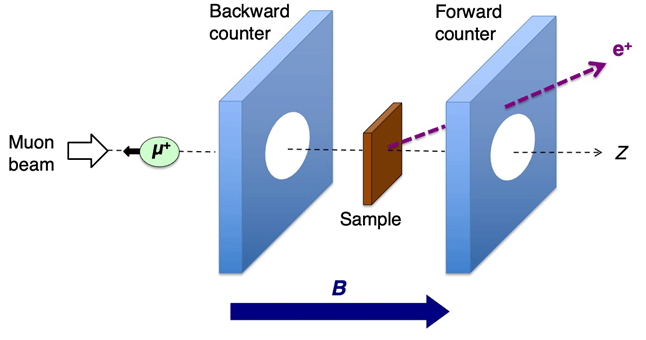

[用語2] 横磁場ミュオンスピン回転(TF-µSR) : ミュオンのスピン方向に垂直に外部磁場(B)をかけ、生成するミュオニウム付加体のミュオンスピン歳差運動を観測する方法。図5に概略を示す。観測の過程は、まず、(1)加速器から生じたミュオンビームがミュオン検出器を通過して試料に照射され、試料にミュオンが止まるとともに電子時計がスタートされて陽電子検出器での観測が始まる。次に、(2)試料のなかでミュオニウム付加体が生成すると、ミュオンの崩壊によって生成する陽電子が検出器によって観測される。そして、(3)観測される陽電子が十分少なくなると観測が終わり、次の陽電子検出のために時計がリセットされる。この(1)~(3)の過程を繰り返すことで、時間スペクトルが陽電子数のヒストグラムとして得られる。

図5. TF-µSRの概略図

[用語3] ミュオン準位交差共鳴(µLCR) : ミュオンのスピン方向に平行に外部磁場を掃引して、ミュオンのスピン偏極に関する情報を得る方法。図6に実験装置の概略図を示す。試料の前方(Forward)と後方(Backward)に陽電子検出器を設置し、磁場を変化させながら前方と後方の検出器で観測される単位時間あたりの陽電子数の比(アシンメトリー)からミュオンスピン偏極と外部磁場の相関をモニターする。µLCRでは、ミュオンと電子の間の相互作用に加えて、核スピンの超微細相互作用を観測することも可能である。

図6. µLCRの概略図

[用語4] 密度汎関数法(DFT) : 原子、分子、凝集系などの多体電子系に電子状態を調べるために用いられる量子力学の手法で、エネルギーなどの物性を電子密度から計算可能であるとする。

[用語5] 零点エネルギー : 力学的な系が最低エネルギーの状態にある場合に残っている運動のエネルギー。

- 論文情報

| 掲載誌 : | Angewandte Chemie International Edition |

|---|---|

| 論文タイトル : | Muonium Addition to a peri-Trifluoromethylated 9-Phosphaanthracene Producing a High-Energy Paramagnetic π-Conjugated Fused Heterocycle |

| 著者 : | Kota Koshino, Kenji M. Kojima, Iain McKenzie, Shigekazu Ito |

| DOI : | 10.1002/anie.202109784 |