応用化学系 News

生命現象における「熱」を視る小さな蛍光分子温度計の開発

温度変化による微小な極性変化を蛍光色素で可視化

ポイント

- 溶媒の温度変化による微弱な極性変化を高精度で可視化する小さな分子温度計を開発

- 色素を細胞に導入することにより、細胞の局所環境の温度変化の測定に成功

- 細胞や高分子材料などさまざまなシステムの温度変化を明らかにすることで、生命現象の解明や材料開発に活かされることを期待

概要

東京科学大学※ 物質理工学院 応用化学系の堀有琉斗大学院生、小西玄一准教授(応用化学コース 主担当)、九州大学 大学院医学研究院の松本惇志助教、池ノ内順一教授の共同研究チームは、極性応答により過去に例のない大きな発光波長変化を示すソルバトクロミック蛍光色素[用語1]を設計し、温度変化による微小な極性環境の差を蛍光で読み取り、高い精度で温度測定が可能な新概念の分子温度計の開発に成功しました。さらに、生きた細胞の液滴に色素を導入し、細胞内でも温度計として作用することを確認しました。

近年、細胞や高分子材料などの機能解明のために局所環境の温度変化を測定する技術に大きな注目が集まっています。しかし、既存の分子温度計は、分析可能な対象が限定されており、多様な用途に対応できる新しい概念の確立が求められてきました。

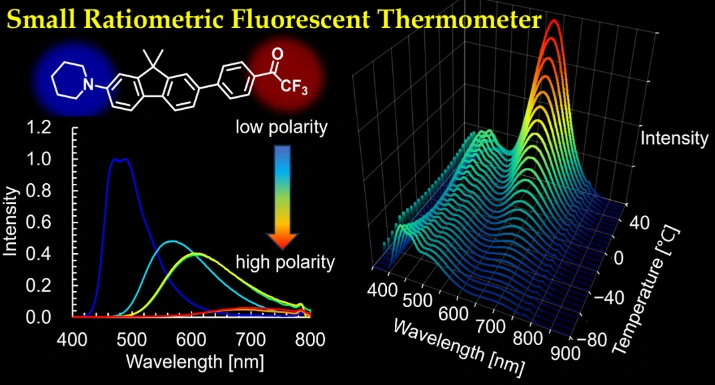

本研究では、光の生体透過性が高い赤色領域で発光する色素を開発するために強い電子吸引性基であるトリフルオロアセチル基を用いることで、過去に例のない大きな色調と発光強度の変化を達成しました。この色素を用いると、温度上昇時に溶媒の極性が僅かに低下する現象を、大きな蛍光スペクトルと強度の変化で可視化することができます。そして、蛍光スペクトルの二点の蛍光強度比を分析することができ、バイオイメージングで理想的とされる高い感度(1.5 %/℃)と分解能(< 0.1℃)での温度測定を実現しました。さらに、細胞の液滴の温度測定にも成功しました。このソルバトクロミック蛍光色素を用いた分子温度計は、優れた高い空間分解能、非侵襲性、分子設計の容易さから、蛍光温度計のスコープの大きな拡大と未知の生命現象の解明への貢献が期待されます。

本成果は、3月5日付(現地時間)のアメリカ化学会誌「Journal of the American Chemical Society」に速報版がオンライン掲載されました。

※2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

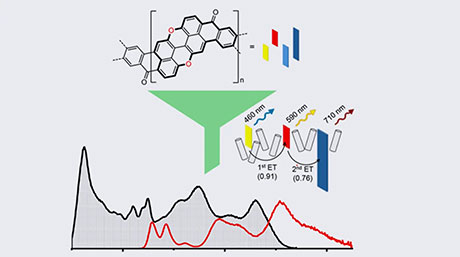

図1. 蛍光分子温度計の構造と蛍光特性

背景

温度は、化学、物理、生命科学などの広い研究領域において、システムの機能に影響を与える重要な変数です。温度を知る手法の中でも、蛍光温度測定は、外部から非接触で高精度の温度センシングが可能なため、大きな注目を集めています。蛍光温度計(FT)として、蛍光の波長・強度・寿命などの温度応答性を利用した有機分子、量子ドット、高分子ミセルなどがこれまでに開発されてきましたが、温度測定が可能な分析対象はまだ限定的です。一方で、近年、ミトコンドリアの熱産生のような生命現象における温度変化の連続観察の重要性が叫ばれており、高い空間分解能、分析対象物への非侵襲性、発光機能の調整の観点から、分子量の小さな単一の発色団の有機分子を用いた温度測定が適切と考えられます。また、分析方法として、単なる蛍光強度の変化ではなく、特定の二つの蛍光波長での蛍光強度比を用いるレシオメトリックな分析が望ましいと言えます。レシオメトリックな分析は濃度や励起光強度の影響を受けないという特徴を持ちますが、温度測定のためには、選択した二つの蛍光波長において異なる蛍光強度変化を示す必要があります。さらに、従来の分子温度計の大半は、ローダミンBのように、温度が上昇すると蛍光強度が減少する「負の温度効果」を示す色素が用いられてきました。温度上昇時の感度を向上させるためには、温度上昇により蛍光強度が高まる「正の温度効果」を利用することが望ましく、そのためには温度上昇による内部転換[用語2]に打ち勝つ必要があります。しかしながら、(1)分子量が小さい、(2)特定の二つの波長で蛍光強度変化を示す、(3)温度上昇時に内部転換をしない、といった条件を満たす分子の探索は困難でした。

研究成果

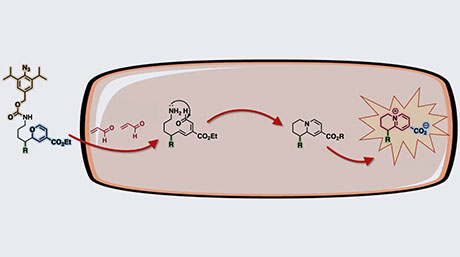

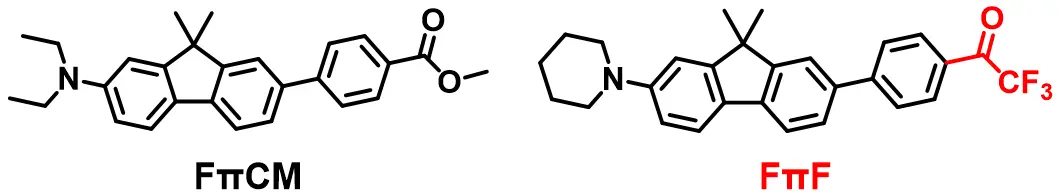

本研究チームでは、細胞膜の脂質層の成分と秩序の解析を目的としたソルバトクロミック蛍光色素の開発を行ってきました。2024年には細胞周期などの生命現象中の細胞膜の脂質秩序を長時間連続観察できる蛍光色素FπCMの開発に成功しました(図2)[参考文献1]。

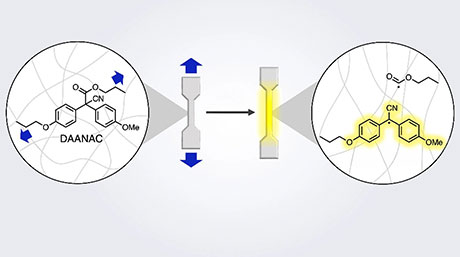

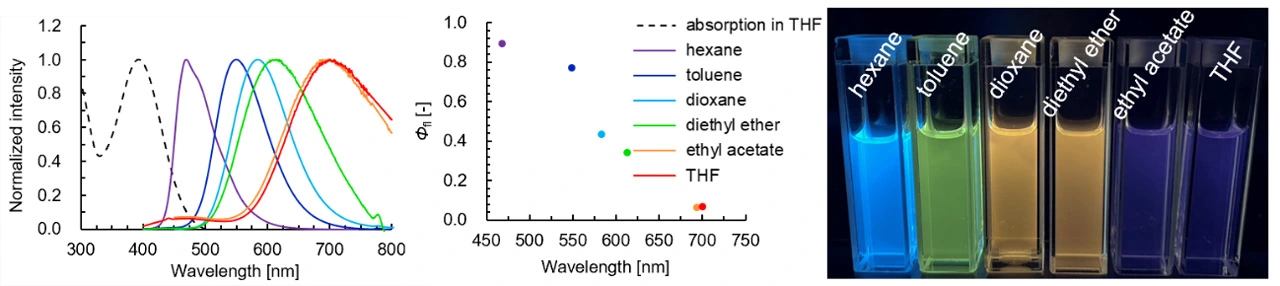

今回は、光の生体透過性が高い赤色領域で発光する色素を開発するために強い電子吸引性基であるトリフルオロアセチル基を用いた色素FπFを設計しました。FπFの蛍光特性を調べたところ、大幅な蛍光波長変化とそれに伴う蛍光強度変化が認められました。特に、テトラヒドロフラン(THF)中において310 nmという過去に例のないストークスシフト[用語3]を示しました(図3)。

図2. 膜プローブFπCMと新たに合成したFπFの分子構造

図3. FπFのさまざまな溶媒中における蛍光スペクトルと蛍光量子収率vs蛍光波長プロット(左)柴外光下における有機溶媒中FπFの蛍光(右)

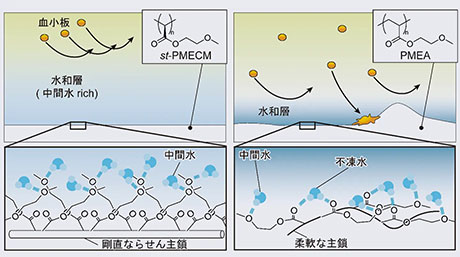

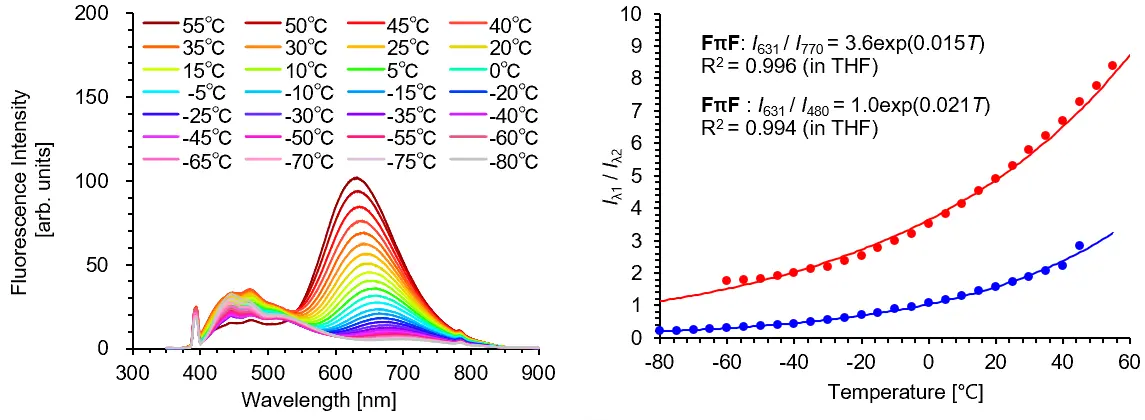

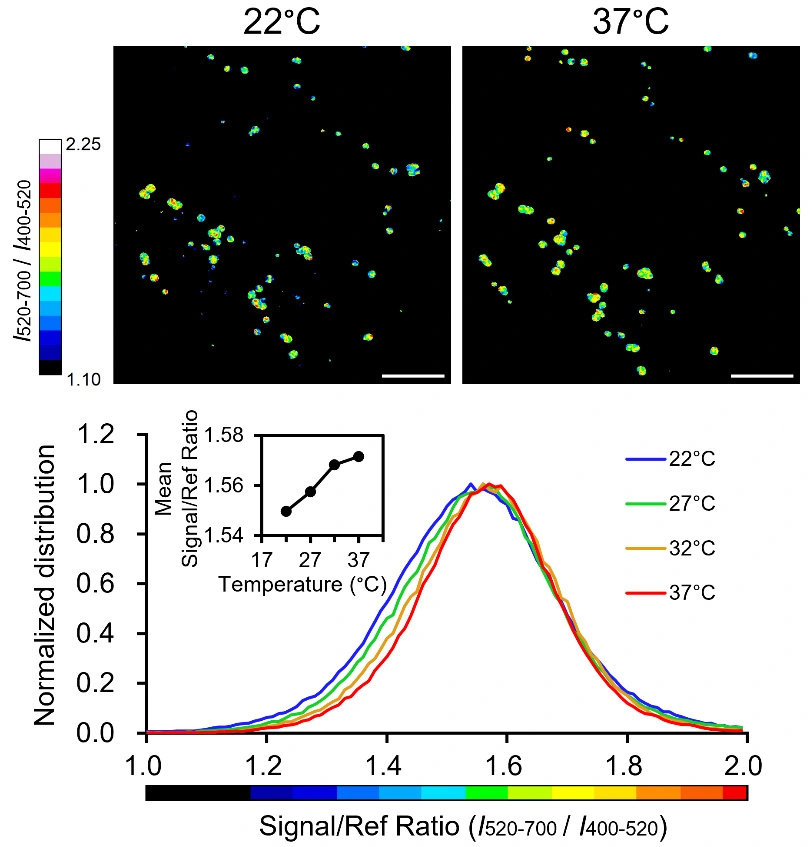

FπFは、THF溶液中において、温度上昇時に蛍光波長が短波長化し蛍光強度が増大する応答性(正の温度効果)を示しました。これは、溶媒の極性が温度上昇時に低下するという性質の影響によるものと考えられます。一般的に、有機化合物による蛍光分子温度計では温度上昇時に蛍光強度は減少しますが、逆の性質を示すFπFは高温中で高感度となる貴重な性質を有します(図4)。また、蛍光の波長と強度の双方が変化するという特徴は、レシオメトリックな分析を可能とします。さらに、過去にない高い感度(1.5 %/℃)と分解能(< 0.1℃)を得ることができ、これはバイオイメージングに求められる基準をクリアするものです。さらに、FπFは実細胞中においても温度応答性を示し、生体内の観察が可能であることが示されました(図5)。

図4. FπFの蛍光スペクトルの温度応答性:THF 中の FπF の蛍光スペクトルの熱応答(左)2つの波長を用いた強度比の変化(右)

図5. FπFの生きた細胞イメージング:異なる温度における細胞内の FπF 熱応答の顕微鏡分析(上図)各温度で強い信号強度を持つピクセルからのシグナルのヒストグラム(下図)

社会的インパクト

本研究は、レシオメトリック蛍光分子温度計の新たな分子設計指針を示すものであり、非侵襲的な低分子量の有機化合物として過去に例のない高感度・高分解能を示しました。シンプルなメカニズムゆえに用途に合わせた分子設計が容易であるため、温度変化の精密測定による未知の生命現象の解明への貢献が期待されます。

今後の展開

本研究グループでは、さまざまな分子構造や極性溶媒中におけるレシオメトリック蛍光分子温度計の温度応答性を調査したライブラリを作成する予定です。そして、バイオイメージングにとどまらずソフトマターやデバイス内など広い分野における応用を目指します。

- 用語説明

- 参考文献

| [1] |

T. Tanaka, A. Matsumoto, E. Tsurumaki, J. Ikenouchi, G. Konishi, “Fluorescent Solvatochromic Probes for Long-Term Imaging of Lipid Order in Living Cells” Adv. Sci. 2024, 11, 2309721. DOI: 10.1002/advs.202309721 |

|---|

- 論文情報

| 掲載誌: | Journal of the American Chemical Society(アメリカ化学会誌) |

|---|---|

| タイトル: |

D–π–A Fluorophores with Strong Solvatochromism for Single-molecule Ratiometric Thermometers (和訳:強いソルバトクロミズムを示すD–π–A型蛍光色素による一分子レシオメトリック温度計) |

| 著者: |

Alto Hori1, Atsushi Matsumoto2, Junichi Ikenouchi2, Gen-ichi Konishi1* (堀 有琉斗1, 松本 惇志2, 池ノ内 順一2, 小西 玄一1*) |

| 所属: |

1 東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 2 九州大学 大学院 医学研究院 |

| DOI: |

10.1021/jacs.5c01173 オープンアクセス記事。無料で閲覧可能。 |

関連リンク

- 有機π電子系分子の室温ネマチック液晶の開発|Science Tokyoニュース

- 生命現象中の細胞膜の脂質秩序を連続観察できる蛍光色素の開発|旧・東京工業大学

- アミドの導入による非水素結合系「超分子液晶」の作製に成功|旧・東京工業大学

- 蛍光分子への橋かけ構造の導入により1分子で孤立して高効率発光する固体材料を開発|旧・東京工業大学

- 凝集誘起発光とは何か?その本質が明らかに|旧・東京工業大学

- 理論計算による新設計法で凝集誘起発光色素の開発に成功|旧・東京工業大学

- 特定の化学物質を簡便に検出できる高分子ゲルを開発―環境汚染物質トリハロメタンを光照射で検出― |旧・東京工業大学

- 二光子励起顕微鏡の病態診断応用に道 ―安価で操作性向上を実現する高性能色素の開発に成功― |旧・東京工業大学

- 生細胞中だけで発光する刺激応答型蛍光ナノ粒子を開発 ―蛍光造影による診断精度の向上や薬の放出を確認可能なDDS実現へ― |旧・東京工業大学

- 小西玄一准教授が有機合成化学協会の富士フイルム・機能性材料化学賞を受賞 |旧・東京工業大学

- 「より優れた教育の推進に」令和2年度東工大教育賞授与式を実施 |旧・東京工業大学

- 小西玄一准教授が第34回光化学協会賞を受賞|旧・東京工業大学

- 小西 玄一 Gennichi Konishi|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 小西研究室

- 応用化学コース|教育|物質理工学院 応用化学系

- 応用化学系(学士課程)|教育|物質理工学院 応用化学系

- 物質理工学院|大学組織一覧|Science Tokyoについて

- 九州大学 医学部・大学院医学系学府・大学院医学研究院