応用化学系 News

流れの力で電気化学発光を実現

給電不要の新技術、環境モニタリング応用にも期待

ポイント

- 給電不要の電気化学発光法を開発

- 送液により生じる流動電位を電気化学反応に利用

- 水中の有害物質を簡便に検出できる技術として期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の稲木信介教授とビラニ・エレナ特任助教(当時)、鈴木倫太郎大学院生(当時)らの研究チームは、電源装置を用いない電気化学発光法を開発し、溶液中のアミン化合物の検出応用に成功しました。

電気化学反応による発光現象(電気化学発光[用語1])に基づく分析法は、優れた検体分析手法として知られていますが、通常は電気化学反応を駆動するための電源装置が必要不可欠です。本研究では、送液により生じる流動電位[用語2]を用いることで、電源装置を必要としない電気化学発光法の開発を目指しました。具体的には、樹脂モノリス[用語3]製多孔質材料を充填(じゅうてん)した流路を備えた電気化学セルを用いて、低濃度の電解質を含むアセトニトリルと水との混合溶液をポンプで送液するという単純な操作によって生じる流動電位を用いる分析法を確立しました。電極に固定化した発光体と分析対象である溶液中のアミン化合物が電極上で酸化反応することにより、電気化学発光の観測に成功しました。また、蒸留水や水道水に微量含まれるアミン化合物の検出も可能であることが分かりました。

電源装置を用いない電気化学発光分析法はこれまでにない技術であり、新しい応用展開につながる可能性があります。例えば、河川や配水管などの流れの力を利用して、アミン化合物などの有害物質を検出することができれば、環境モニタリングや水質検査の分野での波及効果が期待されます。今後は検出感度の向上や、検体を特定できる実用的な分析手法として確立することを目指します。

本成果は、2025年9月8日付(英国時間)の「Nature Communications」誌に掲載されました。

背景

電気化学反応による発光現象(電気化学発光)に基づく分析法は、高感度、低ノイズ信号、時間的・空間的な制御が容易であることから、優れた検体分析手法として知られており、医療用診断技術としても重要とされています。現在用いられている電気化学発光分析装置の多くは、電気化学反応を駆動するための電源(ポテンショスタット[用語4]など)、電極を備えた電気化学セル、発光を検出する検出器などから構成されます。近年は装置の小型化・ポータブル化が進んでいますが、通常は電気化学反応を駆動するための電源が必要不可欠です。

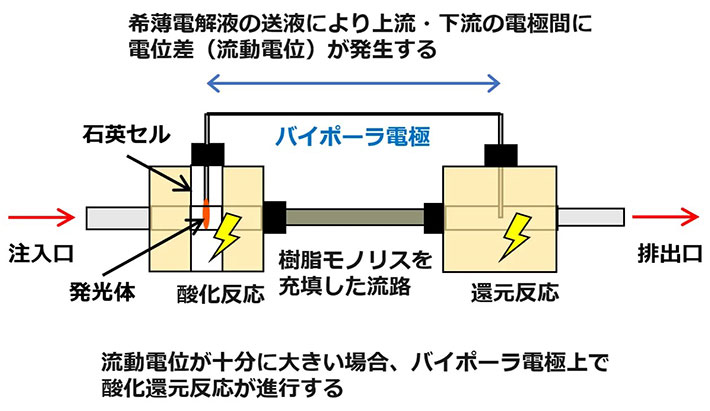

一方で、稲木教授らは電源装置を用いない無給電電気化学反応に関する研究を推進してきた背景から[参考文献1]、本研究では無給電電気化学反応の発光分析法への応用を着想しました。無給電電気化学反応の原理は、マイクロ流路に希薄電解液を送液する際に生じる電位差である流動電位を用いてワイヤレス電極(バイポーラ電極[用語5])を駆動することに基づきます(図1)。電気化学発光の無給電化は、分析装置の構成から変える画期的な取り組みであり、従来の常識にとらわれない新たな概念と言えます。

図1.電源装置を用いない無給電電気化学反応に用いる電気化学セルの図(図2の写真にも対応)

研究成果

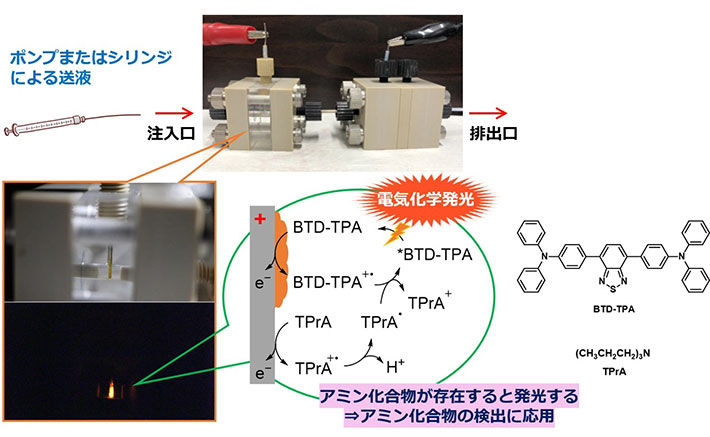

本研究では、樹脂モノリス製多孔質材料を充填した流路を備えた電気化学セルを用いて、流動電位を発生させてバイポーラ電極を駆動しました(図1)。駆動においては低濃度の電解質を含むアセトニトリルと水との混合溶液をポンプで送液し、約10 Vの流動電位を観測しました。次に、酸化反応が起こる上流側の電極に電気化学発光のための発光体を固定化し、光を透過する石英製のセルを用いて溶液を送液しました。無給電電気化学反応装置による共反応物型電気化学発光[用語6]の検討においては、分析対象としてアミン化合物を用いました。図2に示すように、アミン化合物が存在する際に発光するベンゾチアジアゾール‐トリフェニルアミン化合物(BTD-TPA)を電極に固定し、アミン化合物の検出を試みました。具体的には、トリプロピルアミン(TPrA)などの脂肪族アミン化合物とBTD-TPAがそれぞれ電極上で酸化された後、生じる活性種同士が電子移動反応することによりBTD-TPAが発光します。この原理に基づき、1 mmol/Lの脂肪族アミン化合物を含む溶液を送液したところ、光電子増倍管[用語7]によりBTD-TPAの発光を検出することに成功しました(図2)。また、送液の体積流量を増大させると、流動電位が大きくなり、発光強度が増大するため、デジタルカメラを用いて発光を観測することができました。さらに、ポンプ送液の代わりにシリンジを用いて手押し送液した場合でも電気化学発光を観測することができ、まさに電力を用いない電気化学発光分析法を実現しました。

条件検討の結果、電解質を添加しない条件でも電気化学発光の検出が可能であり、さらにアセトニトリルを含まない蒸留水や水道水に微量含まれる脂肪族アミン化合物を検出できることも分かりました。

図2.電源装置を用いない無給電電気化学発光の結果。

図2.電源装置を用いない無給電電気化学発光の結果。

電気化学反応によって生じたエネルギーが発光という形で現れ、容易に検出できる。

社会的インパクト

電源装置を用いない電気化学発光分析法はこれまでにない技術であるため、従来の電気化学発光に代わる新しい分析手法などへの応用展開につながる可能性があります。例えば、河川の自然の流れや配水管のような余剰圧力による流れの力を利用して、試料を調製することなくそのまま送液してアミン化合物などの有害物質を検出することができれば、環境モニタリングや水質検査の分野で波及効果が期待されます。

今後の展開

現状では、BTD-TPAを用いて共反応物型電気化学発光を示すアミン類の検出に成功している段階ですが、今後は検出感度の向上や、類似構造を持つ検体を特定できる実用的な分析手法としての確立を目指します。また、電源装置を用いない電気化学反応法のさらなる応用として、ファインケミカルの電解合成や環境浄化分野などでの利用を検討します。

- 付記

本研究は、科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業(福島パネル)における研究課題「無給電式バイポーラ電解反応システムの構築」(研究者:稲木 信介(JPMJFR211G))、科学研究費助成事業 学術変革領域研究 (A) グリーン触媒科学(課題番号:JP23H04914)、科学研究費助成事業 若手研究(課題番号:JP22K14708)の支援を受けて行われました。

- 参考文献

- [1]S. Iwai, T. Suzuki, H. Sakagami, K. Miyamoto, Z. Chen, M. Konishi, E. Villani, N. Shida, I. Tomita, S. Inagi, Electropolymerization without an Electric Power Supply, Communications Chemistry, 2022, 5, 66.

- 用語説明

| [用語1] | 電気化学発光:電気化学反応によって生じる発光現象のこと。発光体が酸化種や還元種の生成を経て得られたエネルギーによって励起状態となり、基底状態に緩和する際に放出されるエネルギーによって発光が生じる。 |

|---|---|

| [用語2] | 流動電位:固体面に接触する液体を流動させるとき、界面に沿って生じる電位差のこと。マイクロ流路中に希薄電解質溶液を入れ、これに圧力をかけて溶液を流動させるときに流路の両端に電位差が現れる。 |

| [用語3] | 樹脂モノリス:樹脂からなる骨格と空隙がそれぞれ三次元的につながった共連続構造を有する一塊の多孔質体のこと。比表面積が大きいため、クロマトグラフ用のカラムや触媒担持体として利用される。本研究ではフェノール樹脂からなるモノリスを流路の充填物に用いた。 |

| [用語4] | ポテンショスタット:電気化学実験に用いる一般的な電源装置の名称。電位や電流の制御、計測などに使用される。 |

| [用語5] | バイポーラ電極:電源からの給電がないにもかかわらず、電気化学反応を駆動する導電体のこと。希薄電解液中において、外部電場の力によりワイヤレスで駆動し、両末端において酸化反応と還元反応が同時に進行する。 |

| [用語6] | 共反応物型電気化学発光:発光体だけでなく、酸化還元活性な別の化合物(共反応物)の酸化種や還元種が関与する機構による電気化学発光のこと。例えば陽極上での酸化反応のみで電気化学発光を起こすことができる。 |

| [用語7] | 光電子増倍管:光電効果により放出された電子を増幅することにより、高い感度で光を検出できるセンサのこと。電気化学発光の検出によく用いられる。 |

- 論文情報

| 掲載誌: | Nature Communications |

|---|---|

| タイトル: | An electrochemiluminescence device powered by streaming potential for the detection of amines in flowing solution |

| 著者: | Rintaro Suzuki, Suguru Iwai, Ryota Kirino, Kosuke Sato, Mariko Konishi, George Hasegawa, Norio Ishizuka, Kimihiro Matsukawa, Kazuo Tanaka, Elena Villani, Shinsuke Inagi |

| DOI: |

10.1038/s41467-025-63548-2 |

研究者プロフィール

稲木 信介 Shinsuke INAGI

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授

研究分野:有機電気化学

関連リンク

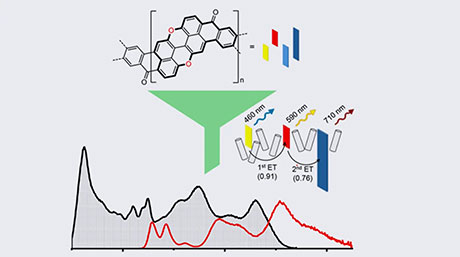

- 光を使って高分子を高付加価値化する手法を開発|Science Tokyoニュース

- 稲木信介教授が2025年電気化学会学術賞を受賞|Science Tokyoニュース

- 共有結合性有機構造体(COF)の新規合成・薄膜化手法を開発|旧・東京工業大学

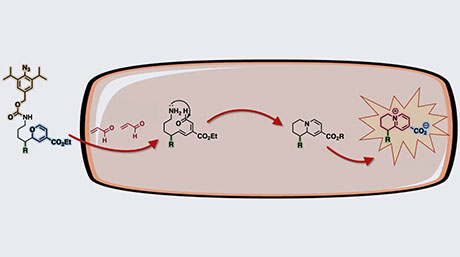

- 給電せずに電気化学反応を駆動—環境にやさしい手法として期待、極限環境での利用も|旧・東京工業大学

- 基板へ色素分子を自在に塗布する新技術|旧・東京工業大学

- 高分子ファイバーでワイヤレス電極をつなぐ―電子デバイス配線への応用に道―|旧・東京工業大学

- 令和元年度手島精一記念研究賞 授与式を挙行|旧・東京工業大学

- 稲木信介准教授と北野政明准教授が2018年度「東工大の星」支援【STAR】に決定|旧・東京工業大学

- 東工大教員8名が平成28年度科学技術分野の文部科学大臣表彰で「若手科学者賞」を受賞|旧・東京工業大学

- 稲木信介 Shinsuke Inagi|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 稲木研究室

- 応用化学コース(大学院課程) | 教育 | Science Tokyo 物質理工学院 応用化学系

- 物質理工学院

- 科学技術振興機構(JST)