応用化学系 News

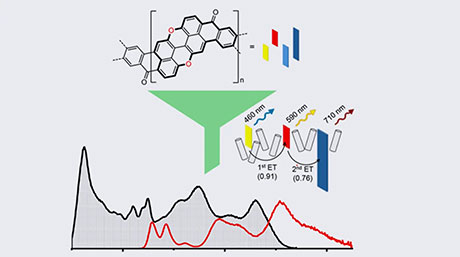

人体組織を透過して明るく光る手術用ガーゼを開発

ガーゼの遺残防止や内視鏡手術のガイドとして有効

ポイント

- 人体組織を透過して明るく光り、堅牢性も高い「発光性手術用ガーゼ」を新規に開発

- 綿ガーゼを蛍光色素の水溶液に浸漬し、オートクレーブにより蒸熱処理することで達成

- 手術用ガーゼの遺残防止や内視鏡手術のガイドとして有効利用が可能

概要

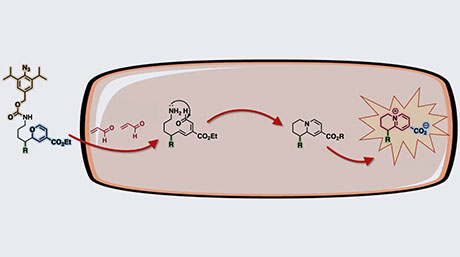

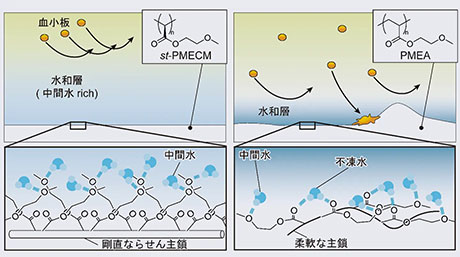

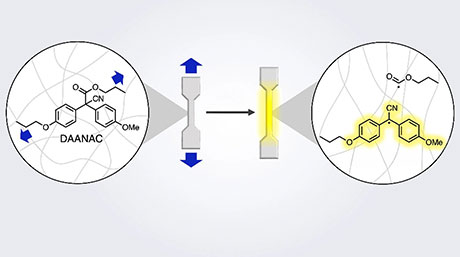

東京科学大学(Science Tokyo)※ 物質理工学院 応用化学系の安藤慎治教授(応用化学コース 主担当)、昭和大学 医学部 外科学講座 消化器一般外科学部門の青木武士主任教授らの研究チームは、医療現場で広く使用されている近赤外発光色素であるインドシアニングリーン(ICG)[用語1]を用いた体内手術用の人体組織を透過して光るガーゼを開発しました。このガーゼは、ロボット手術[用語2]や腹腔鏡手術に標準装備されつつある蛍光イメージングシステム(FIS)[用語3]を用いて、内臓組織を透過して明瞭に観察できることから、手術後のガーゼ遺残[用語4]を防ぐだけでなく、手術の進行をガイドする目的に利用可能です。

「光る手術用ガーゼ」は通常の綿ガーゼと異なり、体内組織の裏側にあっても、厚さ10 mm程度であれば、発する蛍光によってその位置を実時間(リアルタイム)で確認することが可能です(図1)。すでに昭和大学倫理委員会の認可を得て、試験的な臨床応用が始まっており、蛍光ガーゼを使用した腹腔鏡・ロボット支援手術14症例のうち7症例において、白色光下よりもFIS撮像下でより迅速にガーゼが検出されたことから、手術中に解剖部位を特定するための正確なマーカーとなり得ます。また、全ての手術でガーゼからのICG漏洩は観察されませんでした。このガーゼの作製には、人体使用が認められている素材のみを用いており、さらに手術用スポンジや透明チューブなどさまざまな医療用器具にも適用が可能です。

光る手術用ガーゼの使用により、安全で正確な外科手術が提供されるだけでなく、手術の進行が視覚的にガイドでき、かつ術後にガーゼを探す手間や時間の短縮とX線造影糸包含ガーゼで必要となる放射線被曝が軽減される可能性があります。

本研究成果は、東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の安藤慎治教授、昭和大学 医学部 外科学講座 消化器一般外科学部門の青木武士主任教授、田代良彦講師、京都工芸繊維大学 繊維学系の安永秀計准教授によって行われ、1月15日付の「Langenbeck’s Archives of Surgery」に掲載されました。

※2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

図1. FISにより観察したICGガーゼ(使用前:上段)と小腸を透過して発光するICGガーゼ。小腸の裏側に置かれたガーゼが発する蛍光が組織を透過している。

背景

体内手術用ガーゼは、外科手術において止血や汚染された術野を整える目的だけでなく、体内組織の圧排や手術の進行方向の誘導にも使われ、その用途は多岐に及びます。一方、手術中に体内で見失い、ガーゼ遺残を生じることがしばしば問題となっており、ガーゼカウントやX線造影糸を包含したガーゼを用いて遺残の有無を確認することが多いです。しかし、これらは外科医や看護師にとって肉体的・精神的負担となり、また患者がX線被爆を受けるという問題がありました。

インドシアニングリーン(ICG)は、ヒトで唯一使用が認められている近赤外域[用語5]蛍光色素で、生体毒性が低く、波長780 nmの光で励起することにより「生体の窓」と呼ばれる820 nmに蛍光発光を示します。この蛍光は人体組織を約8~12 mm透過することができるため、深部組織の観察やin vivoイメージング[用語6]に適しています。さらに、ICGは血漿タンパク質と強く結合して血管内に留まり、肝臓で速やかに代謝されるため、外科手術で広く利用されています。

現在の外科手術は、腹腔鏡手術やロボット手術が主流であり、それらにおいては触覚ではなく視覚情報がより重要となっているため、内視鏡およびロボット手術システムにはICGの励起/発光波長に合わせた蛍光イメージングシステム(FIS)が標準装備されつつあります。そこで、もし体内手術用ガーゼをICGにより染色し、近赤外発光するようにできれば、手術後の遺残を防ぐだけでなく、手術中にその存在と位置を実時間(リアルタイム)で確認することができるため、手術の進行をガイド(ナビゲーション)する目的にも利用可能です。ICGで染色された発光ガーゼはこれまでに報告例があるものの、綿ガーゼをICG水溶液に浸漬して乾燥させたもののため、体内でのICG漏出と組織への再付着が強く懸念されます。そこで研究チームは、2023年に三大学(東京科学大学、昭和大学、京都工芸繊維大学)による「医工連携プロジェクト」を立ち上げ、発光強度が高く、かつ生体内で色素が漏洩・再付着しない「光る手術用ガーゼ」の開発に着手しました。

研究成果

まず、綿ガーゼをICG水溶液中、加熱条件で60分間、振とうした後、脱水・洗浄・乾燥した試料を調製し、近赤外蛍光の有無を検討しました。その結果、発光を示したものの、ICGがガーゼに十分に定着しておらず、擬似的な体液中で顕著な漏洩が見られました。また、ガーゼはICGが形成する凝集体由来の薄緑色を呈色していました。そこで、上記で染色したガーゼをオートクレーブ[用語7]で132℃、8分間、蒸熱処理したところ、発光強度はわずかに低下したものの薄緑色が脱色され、ICGがよく定着して堅牢性が向上することを見出しました。そこで、未染色の綿ガーゼをICG水溶液に浸漬し、そのままオートクレーブ内で昇温して、132℃、15分間染色したガーゼを調製したところ、染色の処理時間が短いにもかかわらず、発光強度の顕著な増大と、高い堅牢性を示しました。この発光強度の増強は、オートクレーブ中の高温・高圧環境下で、ICGの凝集体形成が抑制され、かつICG分子が綿ガーゼのセルロース繊維と強固に結合したことによると考えられます。なお、オートクレーブは、病院等における医療器具の滅菌処理に広く利用されていることから、ICGガーゼを術前に蒸熱処理することも可能です。

「光る手術用ガーゼ」の実用化を目指して、オートクレーブ中で染色したガーゼを、厚さ約10 mmの胃壁、小腸や大腸の腸間膜を隔てて配置したところ、標準的なFISであるSPY-PHIシステム(Stryker社)により十分な蛍光強度で観察が可能でした(図1)。また、腹腔鏡およびロボット支援下の大腸手術において内側アプローチ(結腸間膜を内側から外側に剥離する方法)から外側アプローチに移行する際の手術ガイドとしても有用でした。さらに体内での紛失を想定して小腸間膜内にガーゼを配置したところ、間膜を透過した近赤外蛍光によりガーゼの存在を容易に同定でき、かつ30分~2時間の留置後もガーゼと接触した組織の観察においてICGの漏出や再付着による発光を認めませんでした。

社会的インパクト

「光る手術用ガーゼ」は、術後のガーゼの遺残防止に役立つだけでなく、術中にその存在位置を実時間(リアルタイム)で確認することができるため、手術の進行をガイドする「蛍光マーカー」としても使用することができ、現在の主流である腹腔鏡手術やロボット手術にとって、極めて有用な医療デバイスになり得ます。特筆すべき点として、製造工程においてヒトへの使用が認められている素材のみを使用していることから、人体だけでなく、他の生物組織や地球環境にもやさしい技術と言えます。

今後の展開

昭和大学倫理委員会の認可を得て、すでに試験的な臨床応用を始めています。今後は、臨床で使っていただく医師の方々の意見を聴取しながら、製造工程を改良し、発光強度と堅牢性、長期安定性、製造コストなどの改善を進めていきます。また、他の病院などにも提供範囲を拡大していきます。加えて本技術は、手術用スポンジや透明チューブなどさまざまな医療用器具にも適用可能なことから、綿ガーゼ以外の医療器具に適用範囲を広げていきます。

- 用語説明

| [用語1] | インドシアニングリーン(ICG):ヒトで唯一使用が認められている近赤外発光色素で、生体毒性が低く、波長780 nmの励起により820 nmの近赤外線蛍光を発する。ICGは血漿タンパク質と強く結合するため血管内に留まり、肝臓で速やかに代謝され排泄されるため、外科手術で広く利用されている。 |

|---|---|

| [用語2] | ロボット手術:内視鏡手術支援ロボットを用いて行われる手術。腹腔鏡下手術と同様に小さな傷口で手術を行うことができ、低侵襲手術として知られている。 |

| [用語3] | 蛍光イメージング:ICGのような蛍光発光性色素で細胞や身体の組織などを標識し、細胞や組織を生きたままリアルタイムで観察する手法。 |

| [用語4] | ガーゼ遺残:手術中に使用したガーゼが、術後に体内に残ってしまう医療事故を指す。ガーゼが体内に残ると、腫瘤状に変化したり、感染や疼痛のリスクが生じたりすることがある。ガーゼ遺残の防止には、ガーゼカウントやガーゼに折り込まれた造影糸のX線撮影などの方法がある。 |

| [用語5] | 近赤外域:生体組織は一般に光を通さないと考えられているが、可視光よりも波長の長い750~1500 nmの近赤外域の光は、ある程度の透過性があり、生体内部を観察することが可能である。 |

| [用語6] | in vivoイメージング:生体内で起こる現象を、生体を傷つけずに可視化する技術。蛍光性ラベルを用いる場合は、分子イメージングと呼ばれることもある。 |

| [用語7] | オートクレーブ:耐圧容器の内部を飽和水蒸気によって高温・高圧(例えば、132℃、2.8気圧)とすることで、常圧(1気圧)では難しい化学反応や滅菌処理を行う機器を指す。病院等では医療器具の滅菌処理に広く利用されている。 |

- 論文情報

| 掲載誌: | Langenbeck’s Archives of Surgery |

|---|---|

| タイトル: | Indocyanine green dyed gauze-guided minimum invasive surgery for anatomical landmarks and preventing gauze remnants: a pilot study |

| 著者: | Yoshihiko Tashiro 、 Takeshi Aoki*、 Hidekazu Yasunaga、 Shinji Ando* |

| DOI: |

10.1007/s00423-024-03592-6 |

研究者プロフィール

安藤 慎治 Shinji ANDO

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授

研究分野:機能性高分子・高分子分光学

青木 武士 Takeshi AOKI

昭和大学 医学部 外科学講座 消化器一般外科学部門 主任教授

研究分野:肝胆膵外科

田代 良彦 Yoshihiko TASHIRO

昭和大学 医学部 外科学講座 消化器一般外科学部門 講師

研究分野:肝胆膵外科

安永 秀計 Hidekazu YASUNAGA

京都工芸繊維大学 繊維学系 准教授

研究分野:バイオ機能応用学

関連リンク

お問い合わせ先

(研究開発に関すること)

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系

教授 安藤慎治

E-mail : ando@mct.isct.ac.jp

Tel :03-5734-2137 / Fax :03-5734-2889

(臨床応用に関すること)

昭和大学医学部 外科学講座 消化器一般外科学部門

主任教授 青木 武士

E-mail : takejp@med.showa-u.ac.jp

Tel / Fax : 03-3784-8677