応用化学系 News

ゼオライト触媒におけるCuサイトと酸サイトの位置関係がメタン転換反応に与える影響

メタンとN₂Oからメタノール、炭化水素を生成する手法の開発に貢献

要点

- メタン転換用二元機能(Cuサイト、酸サイト)触媒[用語1]における各活性サイトの空間的位置関係がメタン転換活性へ与える影響を検討

- ゼオライト中のCu量と酸量の割合の調整、あるいは二種類のゼオライトの物理混合によってサイト分布を制御

- Cuサイトと酸サイト(ゼオライト骨格内Al原子)が均一に分布する触媒はメタノールの形成に有利

概要

東京工業大学 科学技術創成研究院 ナノ空間触媒研究ユニットの横井俊之准教授(応用化学コース 主担当)と肖佩佩特任助教らの研究チームは、金属含有ゼオライト[用語2]触媒における活性サイトの分布がメタン酸化反応の性能に影響を与えることを明らかにした。

主要な温室効果ガスの一つであるメタンを付加価値が高く輸送しやすい化学物質に変換する反応プロセスの開発は、地球温暖化とメタンの輸送難の問題に対する画期的な解決策となる。しかし、メタンは極めて安定な分子であり、温和な条件下での活性化は非常に難しい。これまでにCu含有ゼオライト触媒がメタンの部分酸化反応に有効な触媒であり、メタンをメタノールへと変換できることが報告されていたが、メタノール収率・選択率は不十分であった。

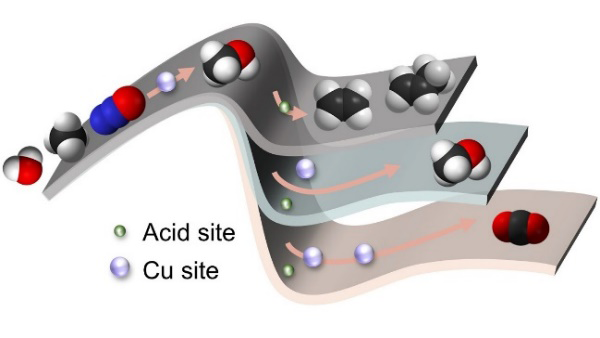

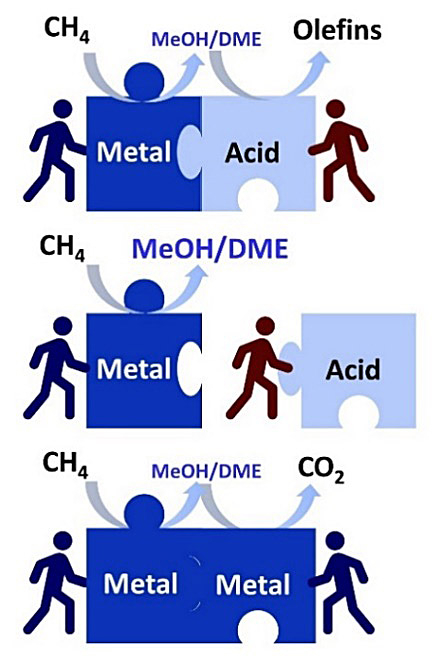

本研究では、同じく温室効果ガスである一酸化二窒素(N2O)を酸化剤としたメタン転換反応に用いるCu含有ゼオライト触媒の性能改善に取り組んだ。具体的にはCu含有ゼオライト触媒を構成するCuサイト(メタン活性化サイト)と酸サイト(ゼオライト骨格内Al原子)の量ならびに位置関係の影響を系統的に検討した。位置関係については原子スケールからミリメートルスケールまで変化させ実験を行った。その結果、Cuサイトと酸サイトが近傍に分布しているとエチレン、プロピレンといった低級オレフィンの生成に有利であることが分かった。両サイトがある程度の空間的距離を保ち、均一に分布する場合、メタノールが選択的合成に有利に働き、Cuサイトが過剰に存在するとCO2の生成が促進されることが分かった。この結果はメタノールを中間体として用いるメタンから炭化水素への転換反応の実現に大きく貢献するものとなった。

本研究成果は、東京工業大学 国際先駆研究機構World Research Hub (WRH)、Ruhr-University BochumのHermann Gies(ハーマン・ギース)教授、シドニー大学のJun Huang(ジュン・フアン)教授らによって行われ、3月28日付の「Nature communications」に掲載された。

背景

炭素資源の枯渇や地球温暖化などの問題が深刻となっている今、天然ガスの主成分であるメタン(CH4)と一酸化二窒素を付加価値の高い化学物質に変換する触媒反応は非常に重要な意味合いを持つと考えられている。

従来、メタンガスは、まず水蒸気メタン改質(SMR)によって合成ガスへ、次にフィッシャー・トロプシュ(FT)合成によってメタノールへと変換される。そしてその大半がさらにメタノール-オレフィン(MTO)変換反応によって基礎化学製品である低級オレフィンへと変換されて工業製品の材料として用いられている。しかし、この反応プロセスは合成ガスを経由するためコストが大きく、プロセスの簡素化が求められている。また、温室効果ガスとして知られるN2Oの工業的な分解(N2O→N2+O2)は高温を必要とする点が課題として指摘されている。

横井准教授らは、CH4とN2Oをメタノールやその他の高付加価値な化学物質に直接変換することが可能な触媒を開発することによる本課題の解決を目的として研究している。本研究ではCuイオンを含有するゼオライトを調製し、触媒として反応に用いた。その際にCuサイトと酸サイトの距離をÅオーダー~mmオーダーで変化させ、その距離の違いが反応生成物にどのような影響を与えるのかを検討した。

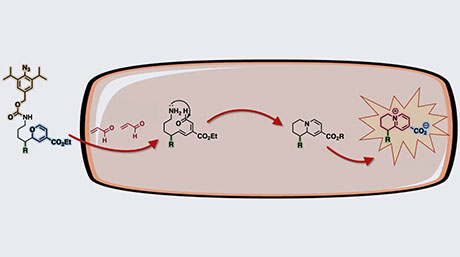

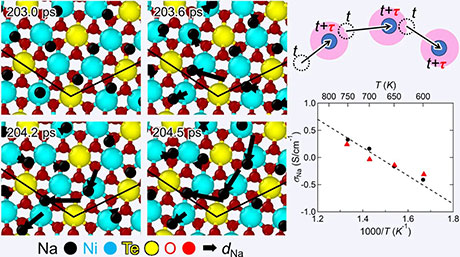

図1. Cuサイトと酸サイトの分布が生成物の選択率に与える影響

研究成果

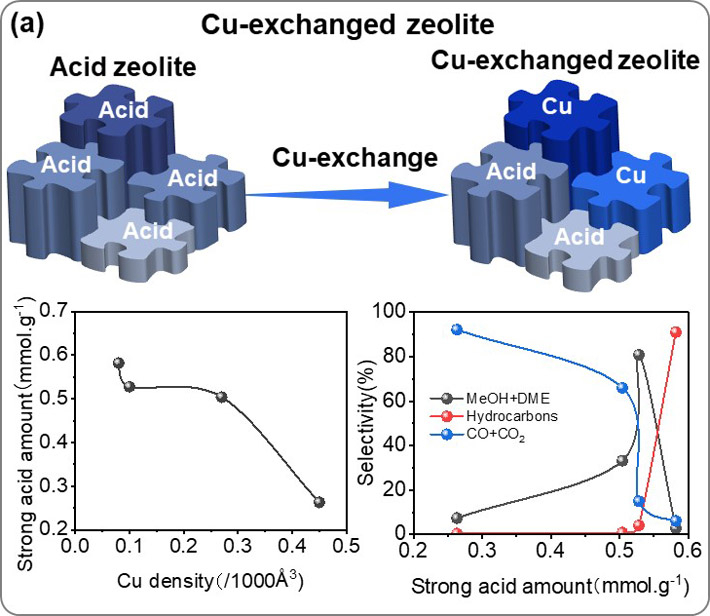

まず、異なる濃度のCu(NO3)2水溶液を用いたイオン交換によって調製された試料を触媒として用いてメタン転換反応を行い、その結果を比較することでCuサイトと酸サイト(ゼオライト骨格内Al原子)の分布の違いが反応に与える影響を検討した。調製された試料の銅の密度を測定し、低い値を示したものはCuサイトと酸サイトがよく近接していて、高い値を示したものはCuサイト同士が近接しておりCuと酸が近接したサイトは少ないと解釈した(図2a)。これらの触媒を用いてメタン転換反応を行ったところ、Cuサイトと酸サイトがよく近接して存在する試料では隣接する酸サイト上でのメタノール/DMEタンデム型反応[用語3]による炭化水素の生産に有利に働く一方で、Cuサイト同士が近接している試料では隣接するCuサイトでメタノールが二酸化炭素(CO2)に過剰酸化されやすいことが示された(図3)。以上のことから、本反応における生成物の選択率は触媒内の銅サイトと酸サイトの空間的な距離に依存していると考察された。

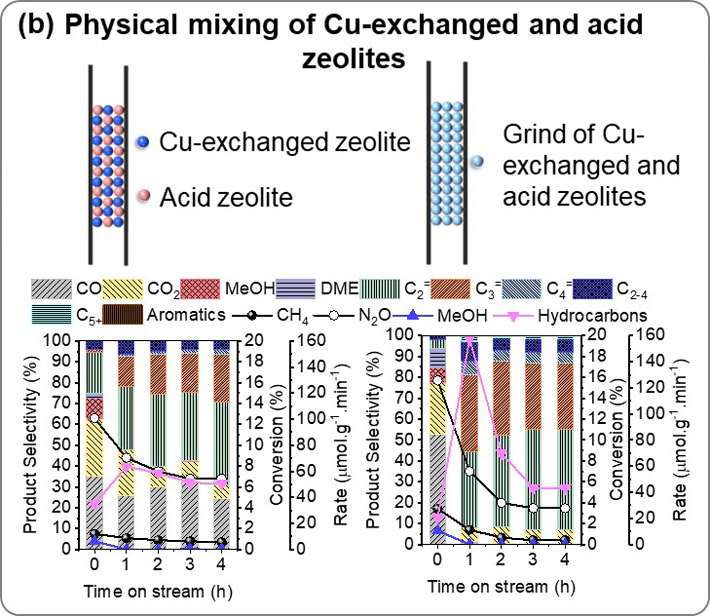

次にCuサイトのみを含有するゼオライトと酸サイトのみを含有するゼオライトを用意し、物理混合したものを触媒として反応に用いた。物理混合の際にそれぞれのゼオライトの粒子サイズを変えて混合することでCuサイトと酸サイトの距離がmm単位で異なる状態を再現し、両サイトの距離が反応結果に与える影響を追加で確認した。その結果、mm単位であってもCuサイトと酸サイトが近接するほど炭化水素の生産に有利となることが示された(図2b)。加えて、生成物の選択率はゼオライトの酸特性と細孔構造にも影響されることが分かった。

- 図2. (a) Cu密度と強い酸点量の関係(左)および 強酸点増加に伴う生成物選択率の推移 (TOS= 1.16 h)。 (b) Cuサイトのみを含有するゼオライトと酸サイトのみを含有するゼオライトの粒子サイズの異なる物理混合と反応結果比較(反応条件: total catalyst mass: 100 mg, 350℃, CH4/N2O/H2O/Ar=10/10/2/3 ml·min-1, WHSV=15,000 ml·g-1·h-1. rHydrocarbons = 2(rC2H4 +rC2H6) +3(rC3H6 +rC3H8)+4(rC4H8 +rC4H10)+5rC4+.)

- 図2. (a) Cu密度と強い酸点量の関係(左)および 強酸点増加に伴う生成物選択率の推移 (TOS= 1.16 h)。 (b) Cuサイトのみを含有するゼオライトと酸サイトのみを含有するゼオライトの粒子サイズの異なる物理混合と反応結果比較(反応条件:total catalyst mass: 100 mg, 350℃, CH4/N2O/H2O/Ar=10/10/2/3 ml·min-1, WHSV=15,000 ml·g-1·h-1. rHydrocarbons = 2(rC2H4 +rC2H6) +3(rC3H6 +rC3H8)+4(rC4H8 +rC4H10)+5rC4+.)

図3. 金属サイトと酸サイトの空間距離が反応生成物の選択率に及ぼす影響の模式図

社会的インパクト

本研究の最終目標は、メタンをメタノール、低級オレフィン、芳香族といった付加価値の高い基礎化学品に直接変換する反応プロセスを確立することである。メタンと一酸化二窒素の利活用、ならびに化学産業分野の脱化石資源化に貢献し、カーボンニュートラル社会の実現に寄与できる。

今後の展開

この研究結果は、メタンのメタノールへの直接転換反応において、副反応を抑制しメタノール収率を向上させる効率的な触媒を開発するうえで設計指針となる。今後はゼオライトの構造に着目し、低温でのメタンからメタノール/ジメチルエーテル中間体を経由して低級オレフィンや芳香族を生成する反応プロセスの確立を目指す。

- 付記

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)(No.21H01714)および基盤研究(S)(No.21H05011)の助成を受けた。

- 用語説明

[用語1] 二元機能触媒 : 2種類の触媒機能を含む触媒の総称。ここではメタン転換に活性を示すCuサイトとメタノール変換に活性を示す酸サイト(ゼオライト骨格内Al原子)の2種類を官能基としている。

[用語2] ゼオライト : アルミノケイ酸塩の総称。多孔質結晶構造を持ち、分子ふるい効果や固体酸性、イオン交換能などの特性を示す。非常に多彩な骨格構造を持ち、それぞれに大文字アルファベット3文字の骨格コードが割り当てられている。本論文で用いたゼオライトはすべてAEI型と呼ばれるものである。

[用語3] タンデム型反応 : 多段階の反応が一気通貫で進行する反応のこと。カスケード反応やドミノ反応とも呼ばれる。ここではメタンから生成されたメタノールが連続的に炭化水素へと変換される反応のことを指す。

- 論文情報

| 掲載誌 : | Nature Communications |

|---|---|

| 論文タイトル : | Understanding the effect of spatially separated Cu and acid sites in zeolite catalysts on oxidation of methane |

| 著者 : | Peipei Xiao, Yong Wang, Lizhuo Wang, Hiroto Toyoda, Kengo Nakamura, Samya Bekhti, Yao Lu, Jun Huang, Hermann Gies, Toshiyuki Yokoi |

| DOI : | 10.1038/s41467-024-46924-2 |

- 二酸化炭素からの高効率メタノール合成に成功|東工大ニュース

- 可視光を駆動力とした高選択的かつ高効率な二酸化炭素変換を実現|東工大ニュース

- 色素増感型光触媒の太陽光エネルギー変換効率を大幅に向上|東工大ニュース

- 鉄さびの主成分を使って二酸化炭素を再資源化|東工大ニュース

- ナノ材料と色素分子の融合で人工光合成を実現|東工大ニュース

- 平成29年度「東工大の星」支援【STAR】採択者決定|東工大ニュース

- 横井俊之 Toshiyuki Yokoi|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- ナノ空間触媒研究ユニット(横井研究室)

- 横井俊之研究室|物質理工学院 研究室検索サイト

- 化学生命科学研究所

- 科学技術創成研究院(IIR)

- 応用化学コース(大学院課程)|教育|物質理工学院 応用化学系

- 応用化学系(学士課程)|教育|物質理工学院 応用化学系

- 国際先駆研究機構(IRFI)

- Ruhr University Bochum

- The University of Sydney

- 研究成果一覧

お問い合わせ先

東京工業大学 科学技術創成研究院 ナノ空間触媒研究ユニット

准教授 横井俊之

Email yokoi@cat.res.titech.ac.jp

Tel 045-924-5430 / Fax 045-924-5431