電気電子系 News

ビーム数を倍増する衛星通信機用無線チップの開発に成功

通信衛星コンステレーションの高速・大容量化を独自集積回路で実現

ポイント

- 2種類の円偏波の独立ビーム制御を可能にするCMOS集積回路の開発に世界で初めて成功。

- 「スイッチ型90度カプラー回路」を新たに考案し、チップ内部で右旋および左旋円偏波信号を取り出し、独立に位相制御することで従来の2倍のビーム数を実現。

- 衛星通信機のビーム数の増加によって、さらなる高速化や低消費電力化、より多くの人々が利用できる衛星通信を実現。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 未来産業技術研究所の加藤星凪大学院生、白根篤史准教授の研究グループ、および同工学院電気電子系の戸村崇助教、岡田健一教授らは、衛星搭載用の通信機において従来の2倍のビーム数を制御可能な無線チップの開発に成功しました。これまでの無線チップでは、衛星通信で利用される右旋および左旋の2種類の円偏波[用語1]の信号に対して独立にビーム制御を行うことが困難でした。そこで今回新たに「スイッチ型90度カプラー[用語2]回路」を考案し、チップ内部で2種類の円偏波の信号をそれぞれ取り出し、独立に位相制御を行う集積回路を、シリコンCMOSプロセス[用語3]を用いて独自に開発したことで、2倍のビーム数の制御を可能にしました。

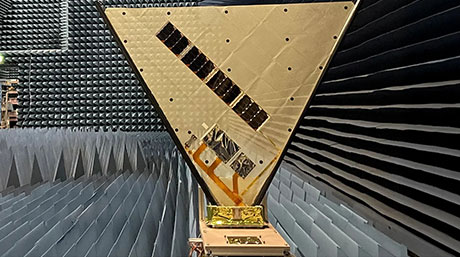

今回開発した無線チップは、SpaceX社のStarlink等の高速衛星通信でも利用されているKa帯[用語4]で動作し、衛星搭載用通信機のプロトタイプに搭載しました。実際にOTA測定[用語5]評価を行い、提案する2種類の円偏波に対するビーム制御、および衛星通信の基本性能を確認し、技術の有効性を確認しました。今後、本無線チップを搭載した衛星通信機を利用することで、より高速に、より広いエリアで多くの人々が利用できる衛星通信が可能となります。

本成果は、2月16日(米国太平洋時間)から米国サンフランシスコで開催された国際会議「International Solid-State Circuits Conference 2025」で発表されました。

背景

近年、スマートフォンにも、衛星通信機能が搭載され始め、山頂や海上といった4Gや5Gの電波が届かないような場所においても、簡単なテキストデータであれば通信できるサービスが始まっています。このようにわれわれがどこにいてもつながることができ、事故や災害といったときにも堅牢なネットワークを提供できる衛星通信は、われわれの暮らしをより豊かで安心安全なものにするための社会インフラとして、その重要性が日増しに高まっています。

一般に衛星通信では、地上ネットワークと異なり円偏波を用いて無線通信を行うことが多く、通信機の構成が複雑化してしまうという課題がありました。特に、スペースX社等が最近サービスを始めた低軌道衛星コンステレーション[用語6]で用いられているKa帯と呼ばれる周波数帯では、通信の高速化のために電波の指向性を高めた細いビームを通信機で形成し、そのビーム方向を細かく制御するフェーズドアレイ[用語7]無線機が必要となります。Ka帯の円偏波に対応する従来の無線機では、右旋、もしくは左旋のどちらか片方の円偏波に対応するか、あるいは右旋・左旋の双方の円偏波に対応できてもビームを同じ方向にしか制御できませんでした。そのため、高速・大容量化の観点では、右旋と左旋円偏波のアイソレーション(分離)が通信速度を律速してしまう、また、通信エリアという観点では、異なる円偏波でありながら同じエリアに対してしかビームを向けられない、という課題がありました。

研究成果

本研究では、新たに開発したスイッチ型90度カプラーをアンテナの直後に配置したアーキテクチャ(回路の構成)を提案しました。複数の円偏波信号を受信する際、従来の受信機では同一の地上局からしか受信できませんでした。近年では複数の地上局やユーザー端末を用いる場合も増えており、受信する必要のある地上局・ユーザー端末が増えています。同じ地上局・ユーザー端末との通信しかできない従来の受信機では効率的な通信を行うことができません。また、受信ビームの方向が1つに限られるので、偏波間のアイソレーションを確保するのが難しく、精密なキャリブレーション(調整)を行ったり、通信品質の低下を考慮してより簡単な変調方式を用いたりする必要があります。

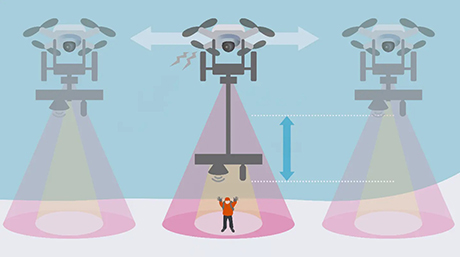

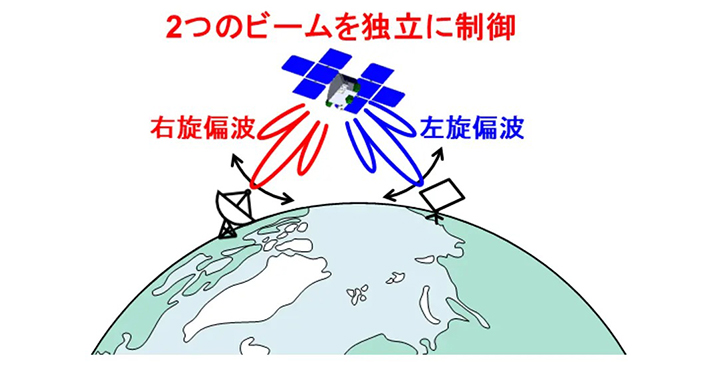

本研究では、「スイッチ型90度カプラーファーストアーキテクチャ」を提案し、右旋・左旋円偏波が重なった二重円偏波を用いた通信において、2つのビームを独立に制御することができるようになりました(図1)。2つのビームを独立に制御することにより、2つの地上局およびユーザー端末との通信が同時に行えるようになります。加えて、設定したビーム角度とは異なる方向から来た信号については利得が大幅に低下するので、同時に受信している2つの偏波の干渉を大幅に低減することができ、通信品質を確保しやすくなります。高い通信品質を確保しやすくなったことにより、より高いデータレート(単位時間に送れるデータ量)で通信を行うことができるようになり、悪天候も通信が行えるようになります。

図1. 右旋および左旋円偏波を独立にビーム制御可能

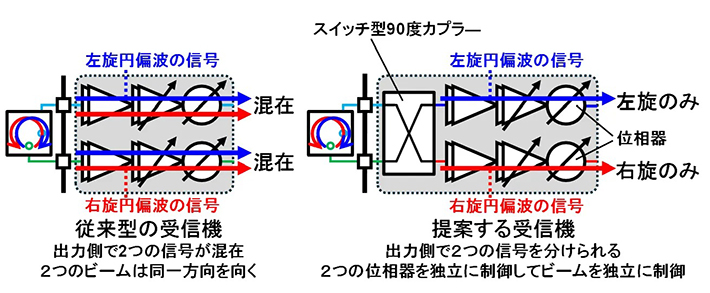

このアーキテクチャでは、初段に新しく開発したスイッチ型90度カプラーを配置することで、2つの出力ポートに2つの偏波の信号をそれぞれ出力することができます。二重円偏波を受信する際は、右旋偏波と左旋偏波を両方同時に受信し、スイッチ型90度カプラーの2つの出力には右旋偏波の信号と左旋偏波の信号を出力することができます。スイッチ型90度カプラーの後に接続された2つのパスにある位相器を独立に制御することにより、2つのビームの独立制御が可能となります(図2)。

図2. 提案するスイッチ型90度カプラーを用いた受信機の回路構成

また、本受信機を用いて単一偏波を受信する際は、消費電力を半減することができます。スイッチ型90度カプラーの制御を行うことにより、円偏波・直線偏波どちらを受信する場合でも受信した偏波の信号をどちらか片方の出力ポートのみに出力することができるので、単一偏波を受信する際はもう片方の出力ポートには信号が流れないことになります。信号の流れていないパスの電源を切ることにより、消費電力を半減することができます。

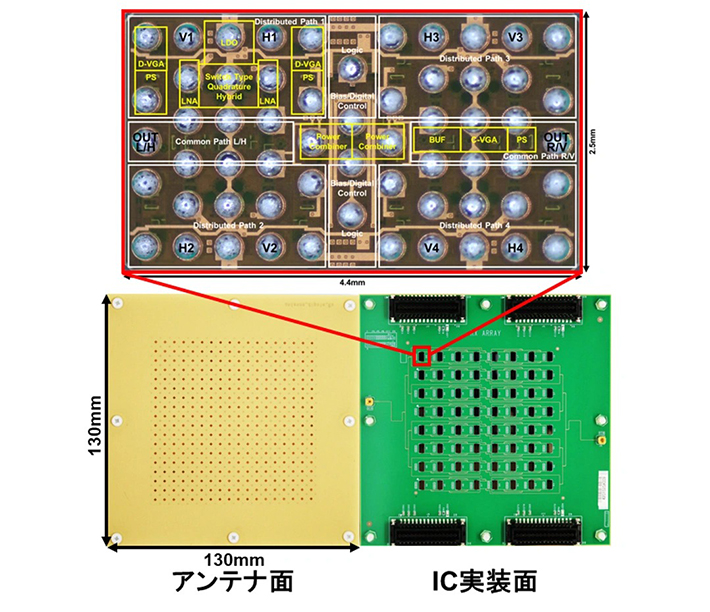

本研究で用いたフェーズドアレイICは、安価で量産可能なシリコンCMOSプロセスで製造し、パッケージ方法にはWafer Level Chip Scale Package(WLCSP)を採用しました。また、64個のICを実装し256素子が並んだアレイを構成しました(図3)。試作したアレイ基板は2つのビームを-70度から70度の角度まで独立に制御することができ、単一偏波受信時の消費電力は4.55 W、二重偏波受信時では9.14 Wになります。また、アレイ基板は衛星通信用で用いられているDVB-S2X規格の変調信号を受信できることを確認し、従来の受信機と比較して高性能かつ低消費電力な特性を持つことを実証しました。これにより、衛星コンステレーションの運用効率を向上させるとともに、地上局との通信品質の向上も期待されます。

図3. 作製した無線チップおよび衛星搭載用通信機のプロトタイプ

社会的インパクト

本研究成果は、地球規模での高速・大容量のブロードバンド通信の発展に大きく貢献します。例えば、本無線機を用いることで同時に2つの地上局・ユーザー端末との通信を行うことができるようになり、より多くの地域で高速インターネットが利用可能になります。

また、消費電力の低減により、太陽光発電に依存する小型・超小型衛星においても長時間・安定した運用が可能になります。より低コストに衛星通信を行う場合でも、本無線機を用いることができます。

さらに、災害時の通信確保という観点でも、本技術は重要な役割を果たします。大規模災害時には、地上の通信インフラが損傷し、通信が途絶えるリスクがあります。しかし、小型衛星コンステレーションと本無線機を活用することで、迅速に安定した通信網をより多くの場所に対して確保できるため、災害救助や復旧活動を支援する重要な技術となります。

今後の展開

今後、作成したプロトタイプの無線機をもとに環境試験等を行い、実際の衛星搭載および宇宙実証に向けて研究開発を進めていきます。本研究の成果は、独自に開発した無線チップを利用することで、ビーム数を増大させ、衛星通信の飛躍的な高速化、また衛星通信を利用できる地域やユーザーの拡大に大きく貢献します。さらに、本技術は今後5G/6Gといった地上の移動体通信システムと連携し、地上と宇宙を統合した次世代ネットワークの構築にも応用可能です。特に、地上の基地局と衛星の間で効率的なデータ転送を実現することで、モバイル通信の送受信可能な範囲を飛躍的に拡大させることになるでしょう。

- 用語説明

| [用語1] | 円偏波:電磁波の進行方向に垂直な面内で、その励振周波数と等しい周期で電界の向きが回転している偏波のことである。水平偏波または垂直偏波を用いた直線偏波による無線通信により衛星通信を行うと、衛星の姿勢によって偏波方向が変わり、偏波面が定まらずに信号の受信が困難になる場合がある。これに対して円偏波による無線通信で衛星通信を行うと、偏波面を定めなくても信号の受信が可能となるという特性がある。 |

|---|---|

| [用語2] | 90度カプラー:高周波で使用される回路の1つであり、入力した信号を分配し、90度の位相差のついた2つの信号を出力することができる。本研究では、円偏波を受信したときに得られる90度の位相差のついた2つの信号を90度カプラーに入力することにより、90度カプラー内で位相調整と電力合成を行って1つの信号に変換することができる。 |

| [用語3] | シリコンCMOSプロセス:CMOSプロセスはN型とP型のMOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)を相補的に用いた集積回路であり、バイポーラプロセスと比較し消費電力の削減と高い集積率を実現したプロセスである。近年の集積回路はほぼCMOSプロセスとなっている。 |

| [用語4] | Ka帯:一般には電磁波の26-40 GHzまでの周波数帯域を示すが、衛星通信においては、衛星通信用に割り当てられているアップリンクの17-21 GHz、ダウンリンクの27-31 GHzの周波数帯を指す。 |

| [用語5] | OTA測定(Over The Air):ケーブルを利用した接続に対して、アンテナを用いて電波伝搬を介した接続での測定。 |

| [用語6] | 衛星コンステレーション:複数の衛星の一群・システム。SpaceX社のStarlinkでは数千機以上の衛星群がインターネット網を構成する。 |

| [用語7] | フェーズドアレイ:複数のアンテナへ位相差をつけた信号を給電する技術。放射方向を電気的に制御するビームフォーミングの実現に利用される。 |

- 論文情報

| 発表学会名: | 2025 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) |

|---|---|

| タイトル: | A 256-Element Ka-Band CMOS Phased-Array Receiver Using Switch-Type Quadrature Hybrid First Architecture for Small Satellite Constellations |

| 著者: | Sena Kato, Jill Mayeda, Keito Yuasa, Michihiro Ide, Takashi Ota, Shu Date, Yudai Yamazaki, Xiaolin Wang, Xi Fu, Dongwon You, Makoto, Higaki, Jumpei Sudo, Hiroshi Takizawa, Masashi Shirakura, Takashi Tomura, Hiroyuki Sakai, Kazuaki Kunihiro, Kenichi Okada, Atsushi Shirane |

| DOI: |

10.1109/ISSCC49661.2025.1090460 |

研究者プロフィール

加藤 星凪 Sena KATO

東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所 大学院生

研究分野:集積回路、衛星通信、無線電力伝送

白根 篤史 Atsushi SHIRANE

東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所 准教授

研究分野:集積回路、衛星通信、無線電力伝送

戸村 崇 Takashi TOMURA

東京科学大学 工学院 電気電子系 助教

研究分野:電磁波工学、電磁界解析、アンテナ

岡田 健一 Kenichi OKADA

東京科学大学 工学院 電気電子系 教授

研究分野:無線機、高周波回路(RF回路、ミクストシグナル回路)

関連リンク

- 5.7 GHz帯無線給電で動作するミリ波帯5G中継器を実現|旧・東京工業大学

- 市販半導体を用いてデータ電力同時伝送可能なミリ波帯フェーズドアレイ無線機の開発に成功|旧・東京工業大学

- 軽くて柔らかな基板を用いた宇宙で大きく展開可能なフェーズドアレイ無線機を実現|旧・東京工業大学

- 小型地球観測衛星搭載用のKa帯フェーズドアレイ無線機の低消費電力化に成功|旧・東京工業大学

- 低軌道衛星コンステレーションに向けた耐放射線Ka帯フェーズドアレイ無線機の開発に成功|旧・東京工業大学

- JAXAの「革新的衛星技術実証4号機」に膜面展開アンテナ技術の実証衛星が選定|旧・東京工業大学

- 笹原和俊教授と白根篤史准教授が第23回ドコモ・モバイル・サイエンス賞を受賞|Science Tokyoニュース

- 白根 篤史 Atsushi Shirane|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 戸村 崇 Takashi Tomura|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 岡田 健一 Kenichi Okada|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 白根研究室

- 戸村研究室

- 岡田研究室

- 未来産業技術研究所

- 電気電子系(学士課程) | 教育 | 電気電子系

- 電気電子コース(大学院課程) | 教育 | 電気電子系

- 工学院