電気電子系 News

市販半導体を用いてデータ電力同時伝送可能なミリ波帯フェーズドアレイ無線機の開発に成功

電源が不要な中継機として5G通信エリアの拡大に貢献

要点

- ミリ波帯の無線電力伝送および無線通信に同時対応する無線機を実現。

- 専用ICではなく市販半導体を用いた256素子の構成で、無線電力伝送の電力生成量を改善。

- 設置自由度の高い電源不要の中継機として、ミリ波帯5G通信エリアの拡大に貢献。

概要

東京工業大学 工学院 電気電子系の井出倫滉大学院生、科学技術創成研究院 未来産業技術研究所の白根篤史准教授(電気電子コース 主担当)と工学院 電気電子系の岡田健一教授(電気電子コース 主担当)は、市販の個別半導体[用語1]を用いてデータ電力同時伝送[用語2]が可能なミリ波帯[用語3]フェーズドアレイ[用語4]無線機を開発した。

ミリ波帯5G[用語5]通信では障害物による遮蔽(しゃへい)効果が大きいため、中継機のきめ細かな設置が求められる。しかし従来のミリ波帯無線機は、無線電力伝送[用語6]による生成電力が小さいため、電源が不要な中継機として用いる場合、増幅器やデジタル制御部に利用可能な電力量が制限され、中継距離の長距離化が困難であった。

本研究では、電力変換効率[用語7]が高いGaAsダイオード[用語8]に注目し、通信に必要なミキサ[用語9]や移相器[用語10]といった回路要素も個別半導体で構成することで、無線電力伝送時の生成電力量の改善と5G通信時のビームステアリング[用語11]機能を同時に実現した。

開発した無線機は、無線電力伝送による給電のみで動作し、同時にビームステアリングによって5G信号の送信および受信が可能である。256素子という大規模な素子数により、無線電力伝送による従来よりも大きな電力生成と、5Gによる高速通信の両立を実現している。

試作した256素子のフェーズドアレイ無線機は、従来のカスタム設計したICではなく、市販の個別半導体を6層構成のプリント基板に実装することで実現しており、24 GHz帯無線電力伝送と28 GHz帯5G準拠の無線通信に同時に成功した。本無線機は電源の有無に依存しない中継機を構成できるため、あらゆる場所に柔軟に設置でき、ミリ波帯5Gの通信エリアの拡大に貢献する。

研究成果の詳細は、2024年6月16日(現地時間)から米国ワシントンD.C.で開催された国際会議「2024 IEEE MTT-S International Microwave Symposium <IMS>」で発表された。

背景

ミリ波帯5G通信は従来の4G通信よりも高速で、低遅延かつ大規模接続可能な通信を提供する。10 Gbpsを超える高速通信により、インターネット接続、動画視聴や配信といった生活で身近なサービスが快適に利用できるようになる。さらに、1ミリ秒程度の低遅延通信が可能なため、自動運転や遠隔医療操作に活用できるほか、同時接続台数が10倍以上になるため、農業や工業、建設業といった場面でのIoT[用語12]普及につながり、生産性の向上に貢献する。これらの大規模なデータトラフィックを支えるために、日本国内では5Gに従来のサブ6 GHz帯[用語13]に加えて、ミリ波帯として28 GHz帯が割り当てられている。

ミリ波帯利用は周波数の逼迫(ひっぱく)を軽減し、飛躍的な通信速度の向上を実現できる一方で、電波の直進性が強く、障害物による遮蔽効果を強く受ける。そのため、従来よりも通信エリアが限られており、入り組んだ屋内や路地裏といった場所では通信が困難になる。サブ6 GHz帯を利用する場合では、数十メートル間隔での基地局や中継機の設置がなされてきたが、ミリ波帯5Gでは、さらに密度が高く、細やかな設置が求められる。

しかし基地局や中継機の設置には課題が多い。基地局は導入費や運用費が高く、設置場所は光ファイバーや電源線が敷設されているビル屋上や鉄塔屋上に限られるため、大規模な設置には不向きである。一方、一般的なミリ波帯中継機は少なくとも数ワットから数十ワット程度の電力を消費するため、バッテリーで駆動するのは困難で、電源線の確保と電源供給設備の設置が必要となる。基地局1基の周りに数十から数百個の中継機を展開する必要があるため、設置場所の制約は大規模展開を困難にするほか、導入コストや運用コストの増大も懸念される。

このような背景のもと、本研究グループでは無線電力伝送技術を用いた「電源が不要なミリ波帯中継機」を開発してきた。この中継機は、無線給電用として24 GHz帯を、通信用として28 GHz帯を利用し、データと電力の同時伝送に対応している。受信された24 GHz帯信号は整流器によって直流電力に変換され、無線機の駆動電力として利用されるため、外部の有線電源が不要となる。しかし、これまで開発してきたデータ電力同時伝送可能な無線機は、無線電力伝送時の電力変換効率が低く、利用可能な駆動電力量が小さいという技術的課題を抱えていた。生成電力を向上させることができれば、増幅器の利得や駆動数が増加し、中継距離の延長が可能になるため、本研究では電力変換効率の改善と生成電力量の改善を試みた。

研究成果

本研究で開発したミリ波帯フェーズドアレイ無線機の特長は、GaAsダイオードを含む個別半導体のみで構成されている点である。これまで開発してきた無線機は、カスタムICをCMOSプロセス[用語14]で製造して実装しており、無線電力伝送時の電力変換効率が低いという課題があったが、GaAsダイオードを用いることで改善している。また、256素子という従来よりも大規模なアレイ数にすることで、生成電力量が大幅に向上した。利用可能な電力量が増加することで、より高利得な増幅器を採用できるため、中継距離の長距離化が可能となる。

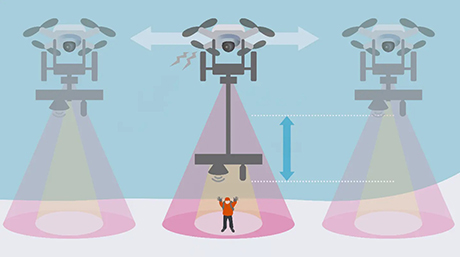

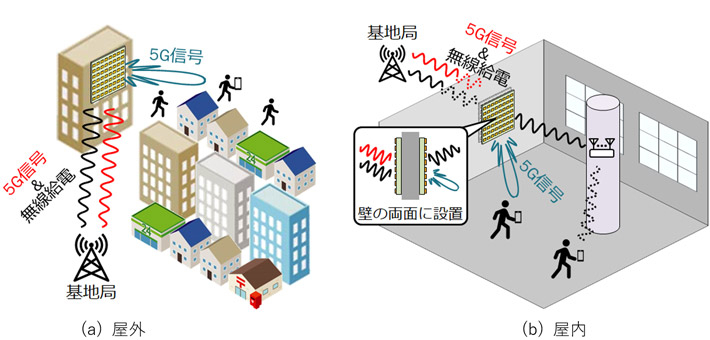

本無線機は、無線通信として28 GHz帯5G信号の送受信に対応し、同時にISM帯[用語15]である24 GHz帯を使った無線電力伝送により給電を受ける。中継機としての使用例は、ビル等の遮蔽により通信が困難な屋外エリア(図1 (a))や、壁による遮蔽により通信が困難な屋内エリア(図1 (b))での中継が挙げられる。前者は、受信した無線通信信号を再度ユーザーに向けて送信し、障害物を迂回する中継方法であり、後者は遮蔽効果を持つ壁に対して損失を抑えながら無線通信信号を透過させる中継方法である。両者とも、受信した28 GHz帯5G信号をいったん4 GHz帯の中間周波数に変換することで、壁内を低損失で信号伝送したり、電力効率の良い増幅器で信号増幅したりする。この時、中継機で利用可能な電力が大きければ、より増幅率の大きい増幅器を採用したり、増幅器の数を増やして増幅率を向上させたりして、中継距離を延長することが可能となる。

図1. 本無線機を用いた中継機の使用例

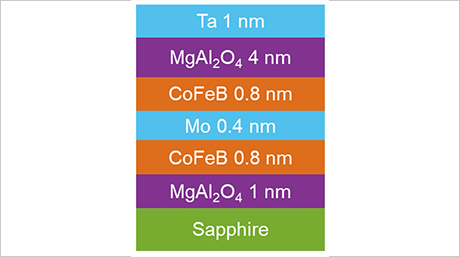

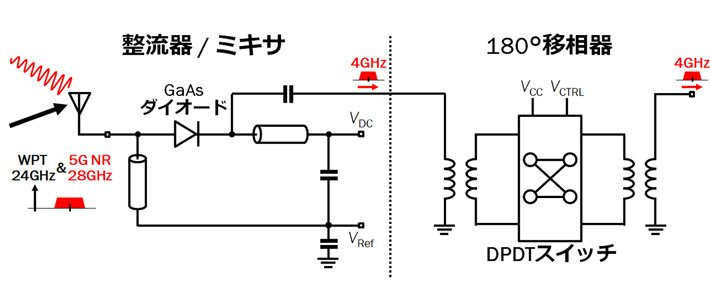

本無線機では、より高い電力変換効率と無線通信の両立を達成することを目的として、GaAsダイオードを用いたミキサ動作可能な整流器を考案した(図2)。一般的なダイオード整流器は、受信した高周波信号を直流電力に高効率で変換する回路である。それに対して今回提案した整流器は、同時にミキサ動作にも対応しており、受信した28 GHz帯無線通信信号を4 GHz帯の中間周波数にダウンコンバートするだけでなく、逆にアップコンバートして送信することも可能である。さらに、中間周波数で動作する180°の移相器を実装することで、ビームステアリングも可能とした。この移相器も個別半導体で構成されており、2つのバランICとDPDTスイッチICからなる。移相器内では、シングルエンドの信号をバランにより0°と180°の差動信号に変換した後、スイッチで互いに入れ替えてから、再びシングルエンドの信号に変換する。スイッチで入れ替えの有無を選択することで180°移相器として機能する。

図2. 市販のGaAsダイオードを用いた整流器の回路構成

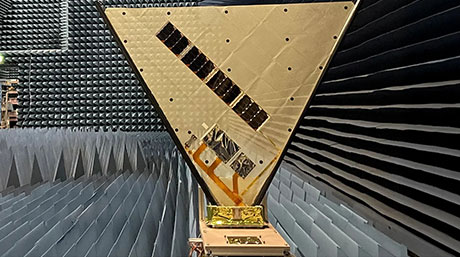

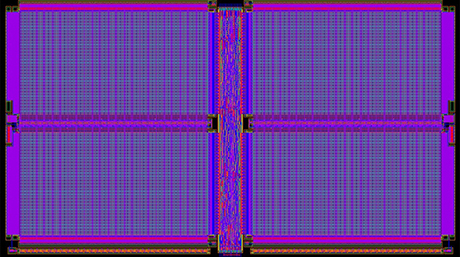

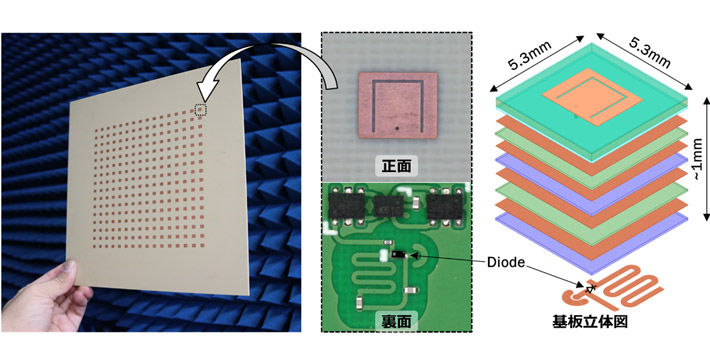

プロトタイプとして試作した無線機(図3)には、整流器と移相器がそれぞれ256個ずつ実装されており、縦16個、横16個の256素子のフェーズドアレイアンテナを構成している。スイッチを制御するデジタルIC等も含めて、全て市販の個別半導体で構成されている。大規模なアレイ構成により、無線電力伝送時に生成電力の向上が望めるほか、通信時には180°移相器のみでもビームステアリングが可能となり、より幅が細いビームを形成できる。アンテナを用いたOTA(Over The Air)[用語16]の測定評価を行ったところ、無線電力伝送時は1素子で50%の電力変換効率を達成し、256素子全てを用いた場合は1W以上の電力を出力可能であることが確認された。また、5G信号を用いた通信能力の評価では、送信および受信ともに64QAM[用語17]の変調信号を用いた無線通信に成功した。

図3. 256素子フェーズドアレイ無線機の構造と基板写真

社会的インパクト

本研究では、市販の半導体ICだけを用いて、無線給電で動作する5G無線機を作ることに成功している。従来のような専用半導体ICの開発が不要となり、電源不要な5G無線機をより容易に実現でき、早期の社会実装が可能となる。本無線機は、ミリ波帯通信エリアを飛躍的に拡大させられるだけでなく、使われているデータと電力の同時伝送技術をさらに展開していくことで、バッテリーレスで大規模配備が容易なIoT向け無線端末の実現にも貢献すると期待される。

今後の展開

今後は、本研究で開発した256素子のフェーズドアレイ無線機を、数メートル角の大規模なアレイアンテナへと拡大すれば、無線電力伝送による生成電力量が増大し、無線通信速度や距離のさらなる向上が可能となる。本無線機は、無線通信の送信および受信ともにパッシブ動作であるため、そのように大規模化しても消費電力が大きく増大することはなく、生成される電力のほとんどを増幅器や制御回路群へまわすことができる。中継機の設置場所や中継距離に応じてアレイサイズを変えることで、電源線の有無にとらわれず、柔軟に中継機を配備できる。

- 用語説明

[用語1] 個別半導体 : 複数の回路要素が集積されているICに対して、1つの回路機能のみを備えたシンプルな半導体。ICと比べて集積度が低いため、高機能化は難しいが、シリコンだけでなく、GaAs(ガリウムひ素)やGaN(窒化ガリウム)といった化合物でのさまざまなプロセスによる半導体デバイスを用いることが可能。

[用語2] データ電力同時伝送 : 無線通信によるネットワークだけでなく、電力供給も同時に無線化する技術。無線通信と無線給電を1つの周波数帯もしくは複数の周波数帯で同時に実現する。

[用語3] ミリ波帯 : 波長が1~10 mm、周波数が30~300 GHzの電波。自動車レーダで使われる24 GHz帯や、5Gで使われる28 GHzのように近傍周波数である準ミリ波帯も、広義にミリ波と呼ばれることがある。

[用語4] フェーズドアレイ : アレイ状に配置された複数のアンテナへ位相差をつけた信号を給電する技術。電波の放射方向を電気的に制御するビームフォーミングの実現に利用される。

[用語5] 5G : 2019年に展開を開始した、国際的な移動通信ネットワークの第5世代技術標準。現在ほとんどの携帯電話に用いられている第4世代移動通信システム(4G)ネットワークの後継の規格である。5Gネットワークの主な利点の一つは、より大きな帯域幅を持つことであり、さらなる高速化によって、最終的には10ギガビット/秒(Gbit/s)以上の通信速度を目標としている。既にサービスを開始している5Gの移動通信のほとんどは従来技術の延長であり、4G携帯電話と同じかわずかに高い、6 GHz程度までの限られた帯域の周波数範囲を使用している。一方で、高度な技術が必要とされる、ミリ波を用いた5Gシステムも活発に研究されており、新たなテクノロジーの突破口となることが期待されている。

[用語6] 無線電力伝送 : 電力線を使わずに無線で電力を供給する技術。数ミリから数メートルの比較的近距離の送電方式として、電極対を用いる電界結合方式やコイル対を用いる電磁誘導方式がある。一方、数十メートル以上の長距離の送電方式として、アンテナを用いて電波で送電する電磁波方式がある。

[用語7] 電力変換効率 : 無線電力伝送において、アンテナから受信した高周波の交流電力を、直流電力に変換する際の効率。効率が高いほど無駄な損失なく変換できるため、より大きな直流電力を生成および出力できる。

[用語8] GaAsダイオード : GaAs(ガリウムひ素)を用いて製造されたダイオード。無線電力伝送用途では主にショットキーバリアダイオードが用いられる。GaAsはシリコン結晶に比べて移動度が高く、良好な高周波特性を持つため、電力変換効率が向上する。

[用語9] ミキサ : 2つの異なる周波数を持つ入力信号を混合し、和もしくは差の周波数を持つ信号へ変換して出力する回路。アンテナから受信された高周波信号を、取り扱いやすい中間周波数帯の信号に落とすとき、もしくは逆に中間周波数帯の信号の周波数を上げるときに利用される。

[用語10] 移相器 : 入力信号の位相量を増減させて出力する回路。位相の変化量はデジタル信号や電圧により制御可能なものもあり、ビームフォーミングの実現に利用される。

[用語11] ビームステアリング : 電気的な制御により、電波のビーム形状を細く絞り、電波を任意の方向にピンポイントで放射する技術。

[用語12] IoT : Internet of Thingsの略で、家電製品や車、建物などの、ありとあらゆる「モノ」をインターネットにつなぐ技術。大小問わずさまざまな「モノ」にセンサおよび通信機能を持たせる必要があるため、小型で低消費電力な無線機の開発が必要とされており、無線電力伝送の活用が期待されている。

[用語13] サブ6 GHz帯 : 5G通信向け周波数のうち6 GHz以下の周波数帯。

[用語14] CMOSプロセス : CMOSプロセスはN型とP型のMOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)を相補的に用いた集積回路であり、バイポーラプロセスと比較し消費電力の削減と高い集積率を実現したプロセスである。近年の集積回路はほぼCMOSプロセスとなっている。

[用語15] ISM帯 : 「産業科学医療用バンド」で、無線電力伝送など強力な電波の放射が行われる可能性がある周波数帯。

[用語16] OTA : ケーブルを用いて機器を接続する測定に対して、アンテナを用いて電波伝搬を介した接続での測定。

[用語17] 64QAM : 64 Quadrature Amplitude Modulation(64値直交振幅変調)の略。振幅と位相双方に情報を載せて伝送する変調方式。1シンボルあたり6 bit 64値の情報を載せることができる。

- 発表

この成果は2024年6月16日(現地時間)から米国ワシントン州ワシントンD.C.で開催された国際会議2024 IEEE MTT-S International Microwave Symposium <IMS>において、「A256-Elements Phased-Array Relay Transceiver for 5G Network Using 24GHz Wireless Power Transfer with Discrete ICs (個別半導体による24GHz帯無線電力伝送を用いた5Gネットワーク向け256素子フェーズドアレイ無線機)」の講演タイトルで発表された。本研究成果はマイクロウェーブのトップカンファレンスである国際会議IMSにおいて、トップ50の論文に選出されている。

| 講演セッション : | Session Tu1A – Advanced Systems for Wireless Power Beaming |

| 講演時間 : | 6月18日午前8時20分~8時40分(現地時間) |

| 講演タイトル : | 256-Elements Phased-Array Relay Transceiver for 5G Network Using 24GHz Wireless Power Transfer with Discrete ICs(個別半導体による24GHz帯無線電力伝送を用いた5Gネットワーク向け256素子フェーズドアレイ無線機) |

| 会議Webサイト : |

IEEE MTT-S International Microwave Symposium Tue. 18 June | Technical Sessions | IEEE MTT-S International Microwave Symposium |

この成果は2024年6月16日(現地時間)から米国ワシントン州ワシントンD.C.で開催された国際会議2024 IEEE MTT-S International Microwave Symposium <IMS>において、「A256-Elements Phased-Array Relay Transceiver for 5G Network Using 24GHz Wireless Power Transfer with Discrete ICs (個別半導体による24GHz帯無線電力伝送を用いた5Gネットワーク向け256素子フェーズドアレイ無線機)」の講演タイトルで発表された。

本研究成果はマイクロウェーブのトップカンファレンスである国際会議IMSにおいて、トップ50の論文に選出されている。

| 講演セッション : | Session Tu1A – Advanced Systems for Wireless Power Beaming |

|---|---|

| 講演時間 : | 6月18日午前8時20分~8時40分(現地時間) |

| 講演タイトル : | 256-Elements Phased-Array Relay Transceiver for 5G Network Using 24GHz Wireless Power Transfer with Discrete ICs(個別半導体による24GHz帯無線電力伝送を用いた5Gネットワーク向け256素子フェーズドアレイ無線機) |

| 会議Webサイト : |

IEEE MTT-S International Microwave Symposium Tue. 18 June | Technical Sessions | IEEE MTT-S International Microwave Symposium |

- 5.7 GHz帯無線給電で動作するミリ波帯5G中継器を実現|東工大ニュース

- 軽くて柔らかな基板を用いた宇宙で大きく展開可能なフェーズドアレイ無線機を実現|東工大ニュース

- JAXAの「革新的衛星技術実証4号機」に膜面展開アンテナ技術の実証衛星が選定|東工大ニュース

- 小型地球観測衛星搭載用のKa帯フェーズドアレイ無線機の低消費電力化に成功|東工大ニュース

- 低軌道衛星コンステレーションに向けた耐放射線Ka帯フェーズドアレイ無線機の開発に成功|東工大ニュース

- Beyond 5Gの端末機に向けたマルチバンドフェーズドアレイ受信ICを開発|東工大ニュース

- 超小型衛星搭載用Ka帯無線機の開発に成功|東工大ニュース

- 無線電力伝送と無線通信双方に同時対応するミリ波帯フェーズドアレイ無線機の開発に成功|東工大ニュース

- 電源不要のミリ波帯5G無線機の開発に成功|東工大ニュース

- JAXAの「革新的衛星技術実証3号機」に5G対応のフェーズドアレー無線機を搭載|東工大ニュース

- Ka帯衛星通信向け無線ICの開発に成功|東工大ニュース

- 未来を実現するための研究支援「DLab Challenge 2022」に3研究を採択|東工大ニュース

- 「異分野融合研究支援」を創設 3チームに授与|東工大ニュース

- 白根篤史 Atsushi Shirane|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 岡田健一 Kenichi Okada|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 白根研究室

- 岡田研究室

- 未来産業技術研究所

- 科学技術創成研究院 (IIR)

- 電気電子コース(大学院課程)|教育|工学院 電気電子系

- 電気電子系(学士課程)|教育|工学院 電気電子系

- 研究成果一覧