電気電子系 News

5.7 GHz帯無線給電で動作するミリ波帯5G中継器を実現

国内で利用可能な周波数帯での電力供給で柔軟な設置が可能に

要点

- 5.7 GHz帯無線電力伝送と28 GHz帯5G通信に同時対応するICチップを世界で初めて開発

- 国内利用可能な5.7 GHz帯の無線電力伝送により、電源不要なミリ波帯5G中継器を実現

- ミリ波帯5G通信のカバレッジの拡大やスマートファクトリーなどへの活用に期待

概要

東京工業大学 工学院 電気電子系の加藤星凪大学院生、同 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所の白根篤史准教授(電気電子コース 主担当)、同 工学院 電気電子系の岡田健一教授(電気電子コース 主担当)は、国内で利用可能な5.7 GHzの周波数帯の無線電力伝送を利用して動作するミリ波帯[用語1]5G[用語2]中継器の開発に成功した。本中継器は、無線電力伝送[用語3]の5.7 GHz帯と、ミリ波帯5G通信の28 GHz帯という二つの大きく離れた周波数帯に同時対応するICチップの開発に世界で初めて成功したことで実現した。

研究グループはこれまでに、周波数の比較的近い24 GHz帯での無線電力伝送と28 GHz帯での5G通信による中継器の実現には成功していた。しかし24 GHz帯の無線電力伝送には、国内では未認可であるほか、伝送距離が短いという問題があった。

そこで本研究では、新たに4次サブハーモニックミキサ[用語4]を利用した整流器[用語5]型ミキサ回路を考案し、安価で量産が可能なシリコンCMOSプロセス[用語6]によってICを作成した。試作したICを搭載した5G中継器は、国内で利用可能な5.7GHz帯での無線電力伝送によって、最大電力変換効率[用語7]55%で整流器1個あたり6.5 mWの直流電力を生成可能である。さらに28 GHz帯の5G通信において、±50°のビームフォーミング[用語8]性能と、5%以下の良好なEVM[用語9]特性を達成している。

今回開発した中継器は、これまで設置が難しかった多くの場所に設置可能なため、ミリ波帯5G通信のカバレッジを飛躍的に広げられる。また、スマートファクトリーの実現に必要な工場内無線通信や、中継器機能を持つドローンなど、さまざまな場面への応用が期待されている。

本研究成果は、6月16日~20日に米国ホノルルで開催された「2024 IEEE Symposium on VLSI Technology & Circuits」で発表された。

背景

工場のデジタル化を進めるAIやIoT技術によって、工場内で取得されたデータに基づき最適な製造を行うスマートファクトリーの推進が、あらゆる製造業で期待されている。

スマートファクトリー実現に向けて最も重要な技術の一つがデータ取得のための無線ネットワークである。ローカル5Gと呼ばれる、敷地内において個別に免許される5Gシステムの活用が2020年より始まっており、高速かつ堅牢、そして柔軟な無線ネットワークの構築が可能となってきている。5G通信では、新たにミリ波帯を利用することで、非常に高速な無線通信を実現可能である。また工場内のセキュリティの観点からも、敷地外へと電波が漏れにくいミリ波帯通信は工場内無線通信に適している。

もう一つの重要な技術が無線給電である。工場内を動きまわる無人搬送車(AGV)や動きながら作業を行う産業用ロボットなどは、電源ケーブルの敷設が困難であり、電力供給のワイヤレス化が常に求められている。加えて、無線電力伝送を利用することで、新たに工場内に設置するセンサなどに対して、電源ケーブルの敷設やバッテリーの搭載・交換をする必要がなくなり、柔軟な設置が可能となる。

しかしミリ波帯5G通信では、これまで移動体通信で用いられていた周波数よりも十倍程度高い28 GHz帯を用いるため、電波の直進性が高く、遮蔽(しゃへい)物等により通信可能な工場内のエリアが制限されてしまうという問題がある。ローカル5Gに限らず、市街地におけるミリ波帯5Gにおいてもエリア拡大の課題を抱えており、その解決策として、これまで以上に大小さまざまな基地局や中継器をきめ細やかに設置していくことが計画されている。工場内においても、遮蔽物等で電波が遮られてしまう電波の経路に対応して、さまざまな場所に中継器を設置することで、通信不可となるエリアをほぼなくすことが可能である。

本研究グループではこれまで、ミリ波帯5G中継器を24 GHz帯の無線電力伝送で動作させることで、電源配線に制約されず、柔軟に設置できる無線給電型中継器の研究を行ってきた。無線電力伝送で利用する24 GHz帯は、28 GHz帯のミリ波5G通信の周波数に近接しているため、周波数変換用の信号として容易に利用でき、またアンテナサイズを小さくしやすいという利点があった。しかし24 GHz帯無線電力伝送は、無線電力伝送用途での国内利用がまだ認められていないため、すぐには無線給電型のミリ波中継器として実装しづらい、工場内のような遮蔽物が大きい環境では無線給電できないエリアが生じてしまう可能性がある、さらに整流器の電力変換効率が低いという課題があった。

研究成果

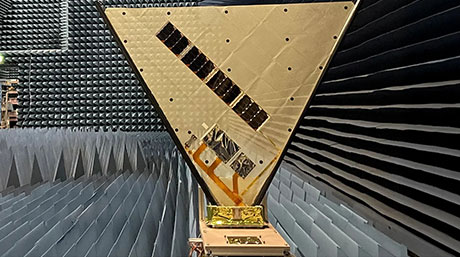

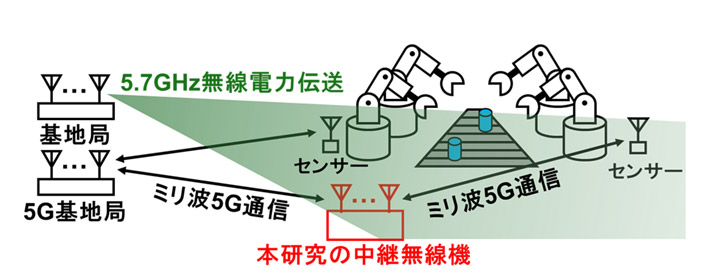

本研究で開発したミリ波帯5G無線機は、28 GHz帯の5G無線通信と同時に、国内において無線電力伝送用の周波数として割り当てられている5.7 GHz帯を用いて無線電力伝送を行うことで、外部電源を不要とする。電波の届きにくいエリアに届くように設置された本無線機は、ミリ波帯5Gの無線通信信号を受信し、一度5.2 GHzの中間周波数に変換することで、配線による損失や増幅器の消費電力を抑える(図1)。この5.2 GHzの信号を再度28 GHz帯まで周波数変換し、複数のアンテナで構成されるフェーズドアレイによってビームフォーミングを行うことで、所望の方向へ無線通信を中継する。このとき、5.7 GHz帯において無線電力伝送を行い、無線通信に必要な電力を供給する。

図1. 本研究における電源不要のミリ波帯5G中継機

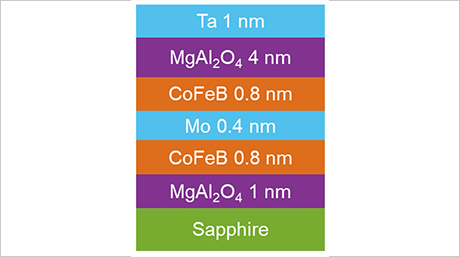

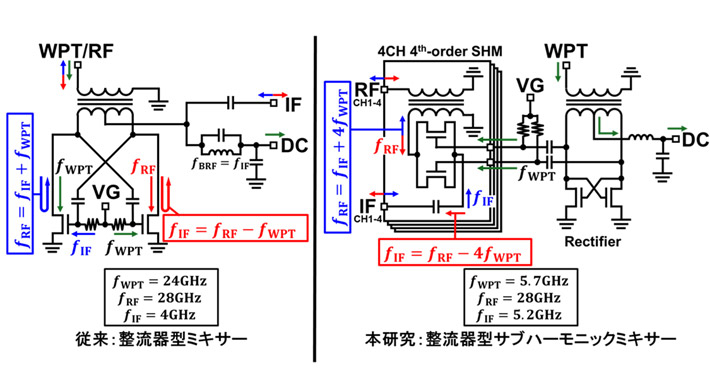

従来の整流器型ミキサでは、基本波ミキサを用いていたため、28 GHz帯に比較的近い周波数である24 GHz帯を無線電力伝送に用いる必要があった。基本波ミキサでは、ローカル信号である24 GHzの1倍(基本波)の周波数が28 GHzから引かれて4 GHzへの周波数変換を行う。これに対して本無線機では、無線電力伝送用の周波数として5.7 GHzを採用しており、28 GHz帯の信号を、一般に損失を減らすことのできる数GHzの中間周波数に変換するために、新たに整流器型4次サブハーモニックミキサを採用した(図2)。提案する4次サブハーモニックミキサでは、ローカル信号である5.7 GHzの4倍(4次ハーモニック)の周波数が28 GHzから引かれることで5.2 GHzへの周波数変換を実現する。

図2. 新たに考案した整流器型サブハーモニックミキサ(右)

また、従来の整流器型ミキサでは、整流器動作としてのRF-DC変換効率とミキサ動作としての周波数変換利得の間にトレードオフがあり、両方を同時に最大化することはできなかった。そこで本研究の整流器型サブハーモニックミキサでは、整流器とミキサの役割を担うトランジスタを分け、トランジスタサイズおよびバイアス電圧をそれぞれの動作に最適化できる構成とすることで、RF-DC変換効率と周波数変換利得を同時に最大化することを可能にした。

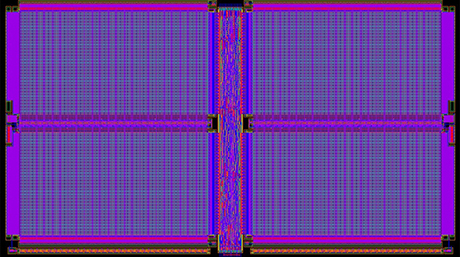

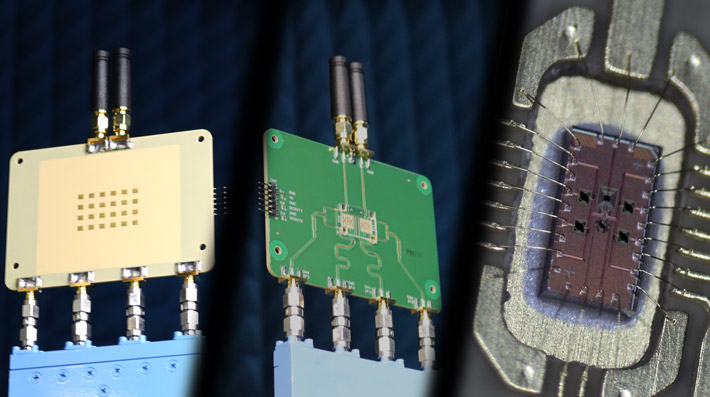

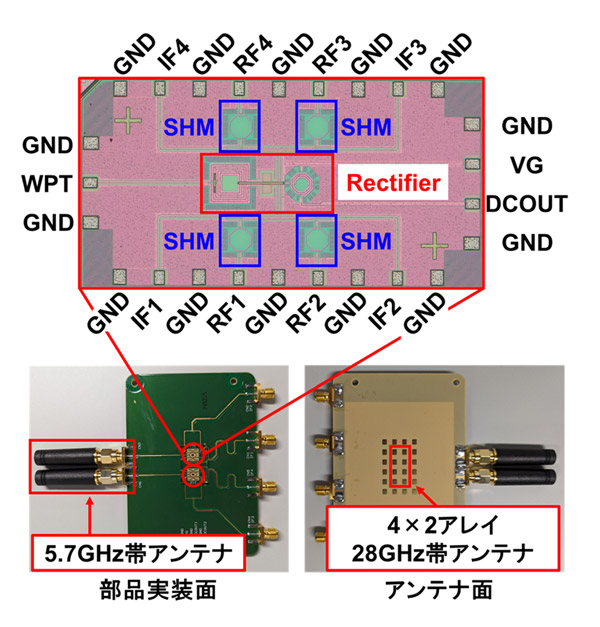

プロトタイプとして試作した無線機(図3)では、2チップの無線ICを搭載し、8素子のアンテナのフェーズドアレイ無線機を構成した。無線ICは、安価で量産が可能なシリコンCMOSプロセスを用いて製造し、1個のICに4個の28 GHz帯アンテナと1個の5.7 GHz帯アンテナが接続される。実測において28 GHz帯から中間周波数である5.2 GHz帯への周波数変換を確認し、各アンテナ素子における位相制御を行うことでミリ波帯5Gに必須の機能であるビームフォーミングが可能であることを確認した。また、ミリ波5G準拠の変調信号を用いて、OTA[用語10]の無線通信測定評価を行い、受信・送信ともに5G NR MCS19[用語11]の64QAM[用語12]の無線通信に成功した。さらに5.7 GHz帯を用いて無線電力伝送の測定評価を行い、最大電力変換効率55%で整流器1個あたり6.5 mWの直流電力を生成できることを確認した。

図3. 試作したミリ波帯5G無線機とCMOS ICチップ

社会的インパクト

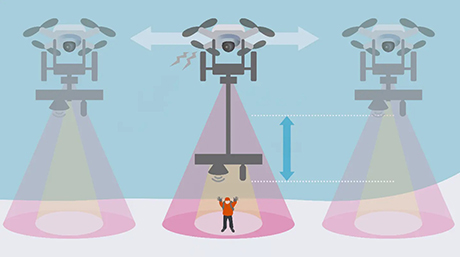

本研究で開発に成功した無線給電型ミリ波5G中継器は、国内で無線給電に利用可能な5.7 GHz帯を利用しており、電源不要な中継器として早期に社会実装が期待される。本中継器を用いることで、これまでに設置できなかった多くの場所に中継器を設置することが可能となり、ミリ波帯5G通信のカバレッジを飛躍的に広げることができる。また、5.7 GHz帯の無線給電とミリ波帯5G通信を融合することで、中継器機能を持つドローンに対して無線給電を行い、あらゆる場所でつながることが可能な5Gネットワークの展開も期待される。

今後の展開

今後は、本研究の中継器のアンテナ素子数を増やしていくことで、無線給電によって生成できる電力の向上や、中継器としての通信距離の拡張を行っていく。一例として、ミリ波5G通信用のアンテナが256素子の中継器は、サイズが約10 cm角程度となり、中継器全体で0.4 W程度の電力を生成可能である。無線給電によるこの生成電力は、中継器を構成する増幅器や制御用のマイコンなどの消費電力を賄うのに十分な電力である。このような無線給電型5G中継器のプロトタイプの試作を進めていくことで、原理実証やフィールド実証を行っていき、早期の社会実装を目指す。

- 用語説明

[用語1] ミリ波帯 : 波長が1~10 mm、周波数が30~300 GHzの電波。自動車レーダで使われる24 GHz帯や、5Gで使われる28 GHzのように、近傍周波数である準ミリ波帯も広義にミリ波と呼ばれることがある。

[用語2] 5G : 2019年に展開を開始した、国際的な移動通信ネットワークの第5世代技術標準。現在ほとんどの携帯電話に用いられている第4世代移動通信システム(4G)ネットワークの後継の規格である。5Gネットワークの主な利点の一つは、より大きな帯域幅を持つことであり、さらなる高速化によって、最終的には10ギガビット/秒(Gbit/s)以上の通信速度を目標としている。既にサービスを開始している5Gの移動通信のほとんどは従来技術の延長であり、4G携帯電話と同じかわずかに高い、6 GHz程度までの限られた帯域の周波数範囲を使用している。一方で、高度な技術が必要とされる、ミリ波を利用した5Gシステムも活発に研究されており、新たなテクノロジーの突破口となることが期待されている。

[用語3] 無線電力伝送 : 電力線を使わずに無線で電力を供給する技術。数ミリから数メートルの比較的近距離の送電方式として、電極対を用いる電界結合方式やコイル対を用いる電磁誘導方式がある。一方、数十メートル以上の長距離の送電方式として、アンテナを用いて電波で送電する電磁波方式がある。

[用語4] サブハーモニックミキサ : 2つの異なる周波数を持つ入力信号を混合し、和もしくは差の周波数を持つ信号へ変換して出力する回路。一般的な基本波ミキサでは、ローカル信号の1倍の周波数の和もしくは差の周波数が出力されるが、サブハーモニックミキサでは、N次のハーモニックすなわち高調波を利用し、ローカル信号のN倍の周波数の和もしくは差の周波数を出力する。本研究では、4次の高調波を利用している。アンテナから受信された高周波信号を、取り扱いやすい中間周波数帯の信号に落とすとき、もしくは逆に中間周波数帯の信号の周波数を上げるときに利用される。

[用語5] 整流器 : 交流信号を直流信号に変換する回路。本研究では、整流器をサブハーモニックミキサの一部としても利用している。

[用語6] シリコンCMOSプロセス : CMOSプロセスはN型とP型のMOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)を相補的に用いた集積回路であり、バイポーラプロセスと比較して低い消費電力と高い集積率を実現したプロセスである。近年の集積回路はほぼCMOSプロセスとなっている。

[用語7] 電力変換効率 : 無線電力伝送において、アンテナから受信した高周波の交流電力を、直流電力に変換する際の効率。効率が高いほど無駄な損失なく変換できるため、より大きな直流電力を生成および出力できる。

[用語8] ビームフォーミング : 電波を細く絞って、特定の方向に向けて集中的に発射する技術。

[用語9] EVM(Error Vector Magnitude) : 無線通信に用いられるデジタル変調の品質を示す尺度の一つ。理想的な信号と、測定された雑音や歪などの劣化を含む信号との間の、差分のベクトルの大きさから計算される。値が小さいほど品質の高い理想的な信号に近いことを示す。

[用語10] OTA(Over The Air) : ケーブルを利用した接続に対して、アンテナを用いて電波伝搬を介した接続での測定。

[用語11] MCS19(Modulation and Coding Scheme) : 無線通信において変調方式とコーディングレートを指定するための指標。ミリ波帯5GにおいてMCS19は、64QAMの変調方式と85%のコーディングレートを表す。

[用語12] 64QAM : 64 Quadrature Amplitude Modulation(64値直交振幅変調)。振幅と位相双方に情報を載せて伝送する変調方式。1シンボルあたり6 bit 64値の情報を載せることができる。

- 発表

この研究成果は、2024年6月16日(現地時間)から米国ハワイ州ホノルルで開催された国際会議2024 IEEE Symposium on VLSI Technology & Circuitsにおいて「A 28GHz 5G NR Wirelessly Powered Relay Transceiver Using Rectifier-Type 4th-Order Sub-Harmonic Mixer 」の講演タイトルで発表された。

| 講演セッション : | Session C9 - Wireless Transceivers |

| 講演時間 : | 6月18日 午後4時40分~5時05分(現地時間) |

| 講演タイトル : | A 28GHz 5G NR Wirelessly Powered Relay Transceiver Using Rectifier-Type 4th-Order Sub-Harmonic Mixer |

| 会議Webサイト : | 2024 IEEE Symposium on VLSI Technology & Circuits |

- 軽くて柔らかな基板を用いた宇宙で大きく展開可能なフェーズドアレイ無線機を実現|東工大ニュース

- JAXAの「革新的衛星技術実証4号機」に膜面展開アンテナ技術の実証衛星が選定|東工大ニュース

- 小型地球観測衛星搭載用のKa帯フェーズドアレイ無線機の低消費電力化に成功|東工大ニュース

- 低軌道衛星コンステレーションに向けた耐放射線Ka帯フェーズドアレイ無線機の開発に成功|東工大ニュース

- Beyond 5Gの端末機に向けたマルチバンドフェーズドアレイ受信ICを開発|東工大ニュース

- 超小型衛星搭載用Ka帯無線機の開発に成功|東工大ニュース

- 無線電力伝送と無線通信双方に同時対応するミリ波帯フェーズドアレイ無線機の開発に成功|東工大ニュース

- 電源不要のミリ波帯5G無線機の開発に成功|東工大ニュース

- JAXAの「革新的衛星技術実証3号機」に5G対応のフェーズドアレー無線機を搭載|東工大ニュース

- Ka帯衛星通信向け無線ICの開発に成功|東工大ニュース

- 未来を実現するための研究支援「DLab Challenge 2022」に3研究を採択|東工大ニュース

- 「異分野融合研究支援」を創設 3チームに授与|東工大ニュース

- 白根篤史 Atsushi Shirane|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 岡田健一 Kenichi Okada|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 白根研究室

- 岡田研究室

- 未来産業技術研究所

- 科学技術創成研究院 (IIR)

- 電気電子コース(大学院課程)|教育|工学院 電気電子系

- 電気電子系(学士課程)|教育|工学院 電気電子系

- 研究成果一覧