電気電子系 News

ダイヤモンド量子センサでの低周波磁場の世界最高感度測定に成功

磁気シールドレスでの脳活動の計測へ前進

要点

- ダイヤモンド量子センサによる低周波磁場の測定で世界最高の磁場感度を達成。

- 高品質なダイヤモンドの合成と、センサのノイズ低減によって高感度化を実現。

- 常温で磁気シールドが不要な脳活動計測の実現への大きな貢献に期待。

概要

東京工業大学 工学院 電気電子系の関口直太特任准教授、岩﨑孝之准教授(電気電子コース 主担当)、波多野睦子教授(エネルギー・情報コース 主担当)、東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻の伏見幹史特任助教、関野正樹教授、物質・材料研究機構 電子・光機能材料研究センター 半導体欠陥制御グループの寺地徳之グループリーダー、量子科学技術研究開発機構 高崎量子技術基盤研究所 量子機能創製研究センターの大島武センター長ら、文部科学省光・量子飛躍フラッグシッププロジェクト(Q-LEAP)の研究グループは、ダイヤモンド中の窒素—空孔中心(NVセンタ)[用語1]を利用したダイヤモンド量子センサ[用語2]で、低周波磁場に対して9.4 pT/√Hzの磁場感度を実現した。

この高い磁場感度は、磁場感度を決める重要な要素であるスピン位相緩和時間が長い、高品質なダイヤモンドを合成したうえで、ダイヤモンド量子センサのノイズを量子力学的な限界程度まで低減することによって達成した。ダイヤモンド量子センサは、強い磁場中でも常温で高感度な測定が可能である。そのため今回開発した高感度なダイヤモンド量子センサは、磁気シールド[用語3]や冷却装置といった大型で高コストな機器が不要な脳活動の磁気的な計測への応用が期待されている。研究成果は6月5日(米国東部時間)にアメリカ物理学会の「Physical Review Applied」にオンライン掲載された。

背景

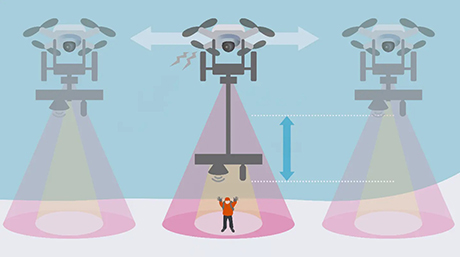

脳の神経活動を電気的にとらえる脳波計測と比べ、神経活動の磁気的な計測はその位置や時間をより高精度に推定できる。そのため脳の活動によって生じる磁場(脳磁)の計測は医療診断や脳機能の理解に非常に有用な技術であり、近年、量子センサを用いた新たな手法が盛んに研究されている。そうした研究の大きな目標の一つが、現状では磁気シールドルームや機器の冷却装置が必要な脳磁計測を、それらの大型で高価な装置のない一般的な環境下で実現することである。これによって、日常的な検診や脳機能のより詳しい研究、ブレインマシンインターフェース[用語4]の研究などへ大きく貢献できる。ダイヤモンド中の窒素—空孔中心(NVセンタ)を利用したダイヤモンド量子センサは磁力計として、地磁気や電子機器によって生じる磁場などの磁場下においても常温で微小な磁場変化を測定できるという特徴がある。この特徴により、磁気シールドや冷却装置の必要ない脳磁計測を実現するための高感度な磁力計として期待されている。

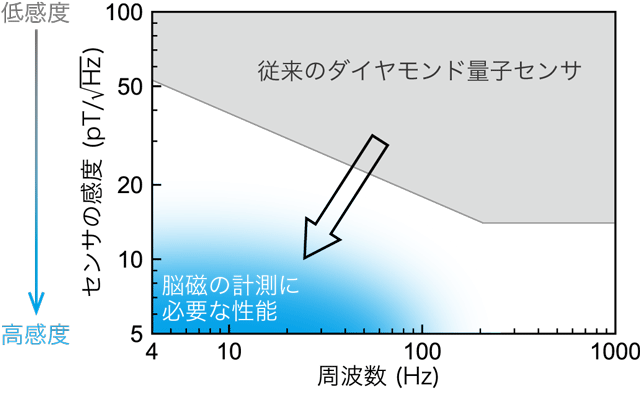

一方で、脳磁は強くても頭皮表面付近で数ピコテスラ(pT)[用語5]と極めて微弱なうえ、その発生源である神経からの距離の2乗に反比例して強さが減衰する。そのためセンサには、非常に高い磁場感度のほかにも、頭に近づけられる設計や、長時間にわたる安定した動作が要求される。また、脳磁の周波数は、周辺環境や機器によるノイズが大きく計測が難しい100 Hz以下の低周波領域である。これらの厳しい条件を満たすダイヤモンド量子センサは報告されておらず、脳磁計測のためには高性能化が求められている(図1)。

図1. 従来のダイヤモンド量子センサの性能と脳磁計測に必要な性能の比較

研究成果

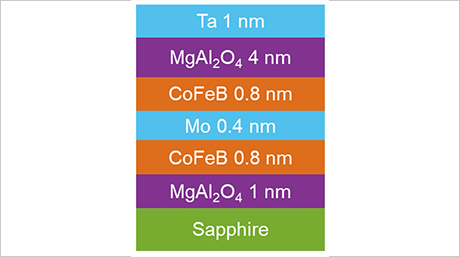

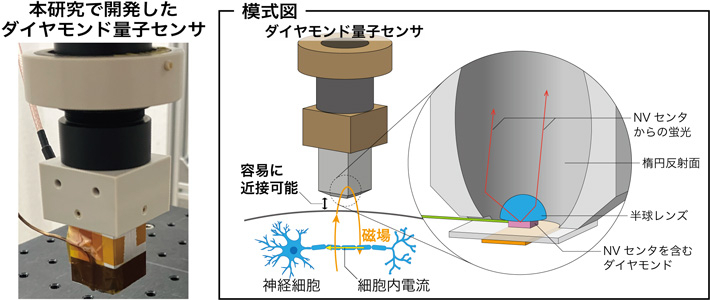

本研究では、測定対象に容易に近づけられる設計のダイヤモンド量子センサを開発した(図2)。測定対象への近接性と感度を両立するため、NVセンタからの蛍光[用語6]を効率よく集める工夫を施しつつ、センサを構成する部品を一体化した。また、この新たに開発したダイヤモンド量子センサには、磁場感度を決める大きな要因である、スピン位相緩和時間[用語7]の長い高品質なダイヤモンドを高温高圧法で合成して使用した。さらにセンサのノイズ要因を細かく分析することで、量子力学的に決まるノイズ限界程度までノイズを低減できた。その結果、5–100 Hzの周波数領域で9.4 pT/√Hzという高い磁場感度を実現した。この感度は、磁束集中器[用語8]を用いないダイヤモンド量子センサ単体の感度としては、低周波領域で最も高い値である。このダイヤモンド量子センサは安定性にも優れており、少なくとも200分間は上記の高感度で動作することを実証した。これは高感度で長時間の測定が可能であることを意味し、およそ40分間信号を平均することによって検出できる最小の磁場は、1 pTよりも小さな0.3 pTであった。また、現実的な脳磁計測を想定した場合には、数ピコテスラの磁場を測ることが可能であり、脳磁の検出が期待できる。

図2. 本研究で開発したダイヤモンド量子センサの写真および模式図

社会的インパクト

本研究で開発したダイヤモンド量子センサは、測定対象物に簡単に近づけられる設計になっているため、脳磁計測に容易に応用できる。このような設計のセンサの低周波領域における高感度化および安定化に成功したことは、磁気シールドや冷却装置の必要ない脳磁計測の実現に向けた重要な一歩である。将来期待される、脳活動の日常的な検診や包括的な脳機能の解明、ブレインマシンインターフェースの社会実装などへつながる貢献が期待される。

今後の展開

今後は、本研究で開発したセンサを動物に対して用いることでダイヤモンド量子センサによる脳磁計測を実証する。また、さらなる高感度化や多チャンネル化の研究も進んでおり、より脳磁計測に望ましいダイヤモンド量子センサの開発が期待できる。生物や医学の分野とも緊密に連携してさらに研究を発展させ、磁気シールドレスな脳磁計測の実現につなげていく。

- 付記

本研究は、文部科学省光・量子飛躍フラッグシッププロジェクト(Q-LEAP)「固体量子センサの高度制御による革新的センサシステムの創出」(No. JPMXS0118067395/ JPMXS0118068379)の支援を受けて行われた。

- 用語説明

[用語1] 窒素—空孔中心(NVセンタ) : 炭素原子からなるダイヤモンド結晶において、炭素1個が窒素に置き換わり、その窒素に空孔が隣接している構造。

[用語2] 量子センサ : 量子力学に基づく物理を利用したセンサ。ダイヤモンド量子センサは、NVセンタのスピン状態の操作および観測を行うことでセンサとして働く。

[用語3] 磁気シールド : 磁気を遮蔽する構造。空気よりも磁束を通しやすい透磁率の高い物質を用いることで磁束の流れを制御できる。例えばパーマロイと呼ばれる素材の板材で囲んだ空間では外部からの磁場を大きく遮蔽できる。一般に磁気シールドに使われる素材は高価で技術的にも取り扱いが難しく、従来の脳磁計測に必要な磁気シールドで構成された部屋などは、多額な建設費が必要となる。

[用語4] ブレインマシンインターフェース : 脳(ブレイン)と機械(マシン)をつなぎ、お互いの間で情報や信号をやり取りする技術。脳からの信号で機械を動かしたり、機械で取得した映像や音といった情報を脳に伝えたりできると考えられている。また、脳卒中後の麻痺のリハビリにも効果があることが知られるなど、医療や福祉分野を含む幅広い領域での応用が期待されている。

[用語5] ピコテスラ(pT) : 磁束密度の単位で、1テスラの1兆分の1。1ピコテスラは、地球が作る磁場の5千万分の1程度。

[用語6] 蛍光 : 物質に光を照射した際に、その物質から発せられる光。またその現象。ダイヤモンド中のNVセンタに緑色の光を照射すると赤色の蛍光が発せられる。ダイヤモンド量子センサでは、この赤色の蛍光を用いてNVセンタのスピン状態を観測している。そのため、赤色の蛍光を効率よく検出することが高感度化に必要な一つの要素である。

[用語7] スピン位相緩和時間 : スピンの量子力学的な重ね合わせ状態の位相が乱され、重ね合わされていない状態に移るまでに要する時間。ダイヤモンド量子センサでは窒素–空孔中心が持つスピンの量子力学的な重ね合わせ状態を利用して磁場を測定するため、スピン位相緩和時間が長く重ね合わせ状態が長く保てるほど高感度な磁場測定が可能となる。重ね合わせ状態の位相の乱れはダイヤモンドの結晶品質や不純物などによって大きく影響を受けるため、位相緩和時間を長くすることで磁場感度を高めるには、高品質なダイヤモンドの合成が欠かせない。

[用語8] 磁束集中器 : 透磁率の高い素材を用いて磁束を集中させ、磁場を強くする装置。測定したい磁場を磁束集中器で強くすることで、実効的に磁場感度を高くできる。一方で磁束集中器を使用すると、磁力計センサ部の体積の増加や較正の複雑化が生じる。

- 論文情報

| 掲載誌 : | Physical Review Applied |

|---|---|

| 論文タイトル : | Diamond quantum magnetometer with dc sensitivity of sub-10 pT Hz−1/2 toward measurement of biomagnetic field |

| 著者 : | N. Sekiguchi, M. Fushimi, A. Yoshimura, C. Shinei, M. Miyakawa, T. Taniguchi, T. Teraji, H. Abe, S. Onoda, T. Ohshima, M. Hatano, M. Sekino, and T. Iwasaki |

| DOI : | 10.1103/PhysRevApplied.21.064010 |

- 重いIV族元素からなるダイヤモンド量子光源からの自然幅の発光を観測|東工大ニュース

- 量子の渦、数えます!—ダイヤモンド量子センサによる超伝導研究の新手法—|東工大ニュース

- 量子ネットワークの鍵となる「同一フォトンの生成」に成功|東工大ニュース

- 電池の充放電電流を広い電流レンジで高精度に計測するダイヤモンド量子センサを世界で初めて開発|東工大ニュース

- ダイヤモンド量子イメージング、心臓が作る磁場をミリメートルスケールで可視化|東工大ニュース

- 重いIV族元素を用いたダイヤモンド量子光源の光学特性を解明|東工大ニュース

- 小型・集積化につながるダイヤモンド量子センサのスピン情報の電気的読み出しに成功|東工大ニュース

- 高温で安定化する新しいダイヤモンド量子発光体の作製に成功 —量子ネットワークへの応用に期待—|東工大ニュース

- パワーデバイス内部の電界を正確に計測することに成功—さらなる省エネ化に期待—|東工大ニュース

- ゲルマニウム導入し光るダイヤを開発—バイオマーカーや量子暗号通信への応用へ期待— | 東工大ニュース

- 量子の世界をあやつる「量子科学技術」へ|研究ストーリー|研究

- ダイヤモンドで環境を、そして社会を変える — 波多野睦子|研究ストーリー|研究

- 東工大関係者5名が令和5年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞 | 東工大ニュース

- NHK Eテレ「サイエンスZERO」に波多野睦子教授、岩﨑孝之准教授|東工大ニュース

- 関口直太 Naota Sekiguchi|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 岩﨑孝之 Takayuki Iwasaki|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 波多野睦子 Mutsuko Hatano|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 波多野・岩﨑研究室

- 電気電子コース(大学院課程)|教育|工学院 電気電子系

- エネルギー・情報コース(大学院課程)|教育|工学院 電気電子系

- 電気電子系(学士課程)|教育|工学院 電気電子系