生命理工学系 News

腎臓の血液ろ過フィルターを正常に保つタンパク質を発見

腎疾患における糸球体障害の発症機序解明へ新たな糸口

要点

- 受容体タンパク質ADGRF5が腎臓の血液ろ過フィルターに存在することを確認

- ADGRF5欠損マウスで、血液ろ過フィルターに障害が起こり、腎機能が低下することを発見

- 糸球体障害の発症メカニズム解明への新たな手掛かりになると期待

概要

東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系の中村信大准教授(生命理工学コース 主担当)と杏林大学 医学部の長瀬美樹教授らの研究チームは、受容体タンパク質の一種であるADGRF5[用語1]が、腎臓で尿を作るために必要な血液ろ過フィルター(糸球体ろ過障壁)を維持し、働き続けるために必要であることを突き止めた。

腎臓は、血中の老廃物や塩分をろ過して尿として排泄することで全身の体液の組成を一定に保つ役割を持つ。血液ろ過は腎臓の糸球体[用語2]と呼ばれる毛細血管の壁を通して行われるが、この壁には血中の細胞やタンパク質を通過させない特殊なフィルター構造が備わっている。多くの腎疾患の要因として血液ろ過フィルターの異常が挙げられるが、フィルター構造が正常に働くよう維持する機構は謎のままであった。

本研究では、ADGRF5が血液ろ過フィルターを構成する糸球体内皮細胞[用語3]に存在することを明らかにした。また、ADGRF5を欠損させたマウスでは、血液ろ過フィルターの構造が壊れて尿中にアルブミン(血中タンパク質の一種)が漏出し、腎機能が低下していることを発見した。さらに、ADGRF5が糸球体内皮細胞における遺伝子の働きを調節していることも明らかにした。

この成果は、血液ろ過フィルター異常による腎疾患の発症メカニズム解明に寄与することが期待される。

本研究成果は、2024年6月6日付の米国腎臓学会学術誌「Journal of the American Society of Nephrology」電子版に掲載された。

背景

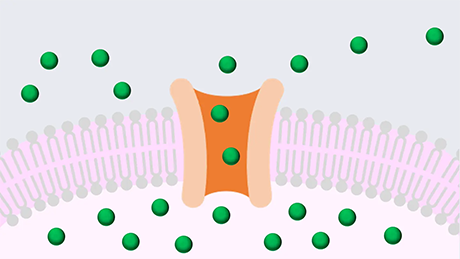

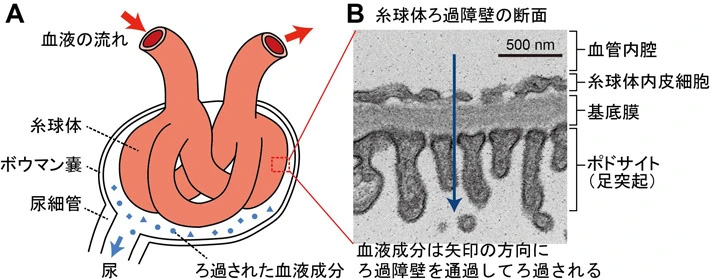

私たちの腎臓は1日に150リットルもの血液をろ過して尿を生成している。糸球体でろ過された血液成分の約99%は水分、栄養素、ミネラルなど体にとって必要なものであるため、尿細管[用語4]で血液に戻され(この作業を再吸収と呼ぶ)、最終的に残されたものが尿として排泄される。つまり、糸球体は血液成分を必要なものと不要なものとを区別せずに一度にまとめてろ過してしまい、その後で尿細管に必要な血液成分の回収をまかせていることになる。ただし、糸球体では血中の細胞とタンパク質はろ過しない。これを可能にしているのが糸球体ろ過障壁である。糸球体ろ過障壁は、糸球体内皮細胞とポドサイト[用語5]の2種類の細胞と、これらの細胞に挟まれた糸球体基底膜[用語6]の3層でできており、他の血管壁にはない非常にユニークな構造をしている(図1)。ポドサイトが形成する分子ふるい構造(スリット膜)と、基底膜や糸球体内皮細胞が持つ陰性荷電が連携して、血中の細胞やタンパク質が血管の壁を通り抜けるのを防いでいる。多くの腎疾患では、糸球体ろ過障壁に障害が認められるが、糸球体ろ過障壁が壊れるとバリア機能が低下して血中の細胞やタンパク質が漏出してしまう。その漏出量が多量になると、尿細管には多量のタンパク質を再吸収する能力はないため、血液中のタンパク質の濃度が下がり、浮腫(むくみ)などの症状を引き起こす(低タンパク血症)。また、漏出した細胞やタンパク質が糸球体や尿細管を損傷して、さらに腎機能を低下させる悪循環を引き起こす。したがって、糸球体ろ過障壁がどのようにして形作られて維持されているのか、その障害がどのようにして引き起こされるのかを明らかにすることは、腎疾患の原因解明および予防法や治療法の確立のために重要な課題といえる。それらの仕組みを解明しようとする研究がこれまでに数多く行われてきたが、糸球体ろ過障壁の非常に複雑かつ精緻な3層構造が解析を困難にさせていることもあり、全容解明に至ってはいない。

図1. 糸球体の模式図(A)とマウスの糸球体ろ過障壁の3層構造の電子顕微鏡写真(B)

研究成果

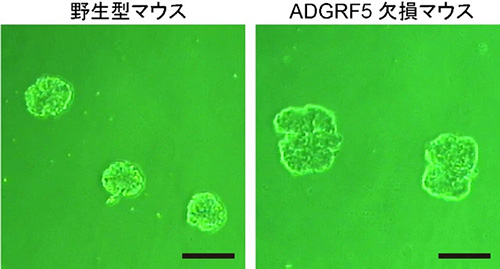

本研究チームは、データベース解析から糖尿病性腎症[用語7]の患者の糸球体におけるADGRF5の発現量が健常者の場合と比較して低いことを見出し、ADGRF5が糸球体の機能に重要な役割を果たすのではないかと予想した。そこで、まず、ADGRF5が糸球体ろ過障壁を構成する糸球体内皮細胞に存在することをマウスの腎臓サンプルを用いて明らかにした。次に、糸球体ろ過障壁におけるADGRF5の機能を探るために、ADGRF5を失った遺伝子改変マウス(ノックアウトマウス)の糸球体の構造に変化がないか顕微鏡観察を行って解析した。その結果、ADGRF5欠損マウスでは糸球体が大きくなっており(図2)、さらに、糸球体ろ過障壁が壊れている様子が観察された。具体的には、糸球体内皮細胞が基底膜から剥がれ、基底膜の断裂や肥厚といった明確な構造異常が起こっていた(図3)。

図2. マウスの腎臓から取り出した糸球体の写真

ADGRF5欠損マウスの糸球体(写真右)のサイズは、野生型マウスのもの(写真左)に比べて大きくなっていた。スケールバーはいずれも0.1ミリメートル。

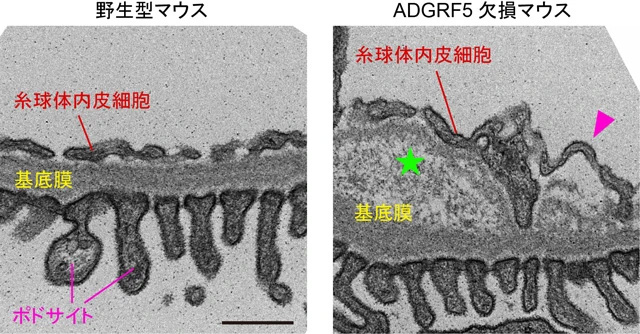

図3. マウスの糸球体ろ過障壁の断面写真

野生型マウス(写真左)とADGRF5欠損マウス(写真右)の糸球体ろ過障壁の断面を透過型電子顕微鏡で撮影した。野生型マウスの場合と比較して、ADGRF5欠損マウスでは糸球体内皮細胞の剥離(矢頭)や基底膜の断裂や肥厚(星印)が生じていて3層構造が壊れている様子が観察された。2枚の写真の拡大倍率は同じ。スケールバーは0.5マイクロメートル(1ミリメートルの2,000分の1)。

また、尿や血液の生化学検査によって、ADGRF5欠損マウスではアルブミン尿[用語8]や腎機能の低下が生じていることも分かった。一般的に、受容体タンパク質は細胞外部の特定の刺激を受け取ると、その情報を細胞内部に伝達して遺伝子やタンパク質の働きを調節することで外部刺激に対する細胞応答を促すスイッチのような役割をする。そこで、ADGRF5が糸球体内皮細胞でどのような細胞応答に寄与するのかを調べるために、ヒトやマウスの糸球体内皮細胞の初代培養細胞に対して人為的にADGRF5の発現を抑制したところ、基底膜の構成分子(IV型コラーゲン)の遺伝子発現量の低下や血管機能の調節分子(KLF2)の遺伝子発現量の上昇が起こることを明らかにした。これらの結果から、ADGRF5が糸球体内皮細胞における遺伝子の働きを調節することで、糸球体ろ過障壁の構造とろ過機能を正常に保つ働きをしていることが示された。

社会的インパクト

多くの腎疾患で糸球体障害が起こることが認められる。糸球体は一度壊れると再生できず、その機能を失ってしまう。したがって、病気が進行すると腎機能が徐々に失われていき、自分の腎臓では生命を維持することができなくなるため透析療法や腎移植といった治療を受ける必要がある。多くの場合、糸球体障害の原因や発症メカニズムが不明であるため、根本的な治療法が確立していないのが現状である。本研究で明らかにした新たな糸球体ろ過障壁の維持機構は、糸球体障害の発症メカニズムの解明への手掛かりとなり今後の研究の進展に貢献することが期待される。

今後の展開

これまでに、糸球体ろ過障壁の障害の発症メカニズムに関連する遺伝子やタンパク質がポドサイトで多く発見されてきた経緯があったため、糸球体内皮細胞の寄与については解析があまり進んでいない状況であった。本研究の成果が今後、糸球体内皮細胞に焦点を当てた研究が増えていくきっかけとなり、糸球体障害の分子メカニズムの理解につながることが期待される。

- 付記

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(16K07344、17K09736、20K08616、21K06167、23K07704)、日本医療研究開発機構(AMED)(18gm5810019h9903)、および小柳財団(22050029)の支援を受けて実施した。

- 用語説明

[用語1] ADGRF5 : Gタンパク質共役型受容体の一種で、これまでに、肺で作られる肺サーファクタント(息を吸うときに肺胞が膨らんで空気が入りやすくする働きのある物質)の量の調節や、脂肪細胞による血中グルコースの取り込みの調節などに関わっていることが報告されている。

[用語2] 糸球体 : 腎臓内で毛細血管が枝分かれをして毛玉のように丸まった形をした構造体。ボウマン嚢(のう)と呼ばれる袋状の構造体が糸球体を取り囲んでおり、糸球体とボウマン嚢の間の空間(ボウマン腔)に血液成分がろ過されていく。ヒトの1個の腎臓には約100万個の糸球体が存在する。

[用語3] 糸球体内皮細胞 : 血管内皮細胞の一種で糸球体ろ過障壁の内側を覆っている。血管内皮細胞は血管の内側を覆い、血圧、血液凝固、細胞や物質の透過性の調節などさまざまな血管機能を担っている。

[用語4] 尿細管 : 糸球体を取り囲むボウマン嚢につながる管状構造体。糸球体でろ過された血液成分(原尿)を再吸収したり、さらなる不要成分を血液から分泌したりすることで尿を作る場となる。

[用語5] ポドサイト : 糸球体ろ過障壁の外側を覆う上皮細胞の一種で足細胞とも呼ばれる。足突起を隣り合う足細胞の足突起と互い違いに配置させて、その隙間にスリット膜を形成することで血中タンパク質の漏出を防ぐバリアとして働く。

[用語6] 糸球体基底膜 : 糸球体ろ過障壁の糸球体内皮細胞とポドサイトに挟まれたIV型コラーゲンやラミニンなどのタンパク質を主成分とする構造体。

[用語7] 糖尿病性腎症 : 糖尿病の合併症で、高血糖によって糸球体に障害が生じて腎機能を低下させる病気。慢性透析を受けている患者の原疾患として最も多い。

[用語8] アルブミン尿 : 血中タンパク質の一種であるアルブミンが多く含まれている尿。

- 論文情報

| 掲載誌 : | Journal of the American Society of Nephrology |

|---|---|

| 論文タイトル : | Glomerular Endothelial Cell Receptor Adhesion G-Protein-Coupled Receptor F5 and the Integrity of the Glomerular Filtration Barrier |

| 著者 : | Miki Nagase, Hikaru Ando, Yoshiaki Beppu, Hidetake Kurihara, Souta Oki, Fumimasa Kubo, Kazuki Yamamoto, Takashi Nagase, Shinya Kaname, Yoshihiro Akimoto, Hiroshi Fukuhara, Tatsuo Sakai, Shigehisa Hirose, and Nobuhiro Nakamura |

| DOI : | 10.1681/ASN.0000000000000427 |

- 「実践型アントレプレナー人材育成プログラム(PEECs)」が第25回工学教育賞を受賞|生命理工学系 News

- 中村信大 Nobuhiro Nakamura|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 中村信大 研究室

- 【研究室紹介】 中村(信)研究室|生命理工学系 News

- 生命理工学院 生命理工学系

- 肉眼解剖学教室|杏林大学

- 研究成果一覧

お問い合わせ先

東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系

准教授 中村信大

Email nnakamur@bio.titech.ac.jp

Tel 045-924-5726 / Fax 045-924-5824