生命理工学系 News

胚発生において「組織同士が協調的に伸長する仕組み」を解明

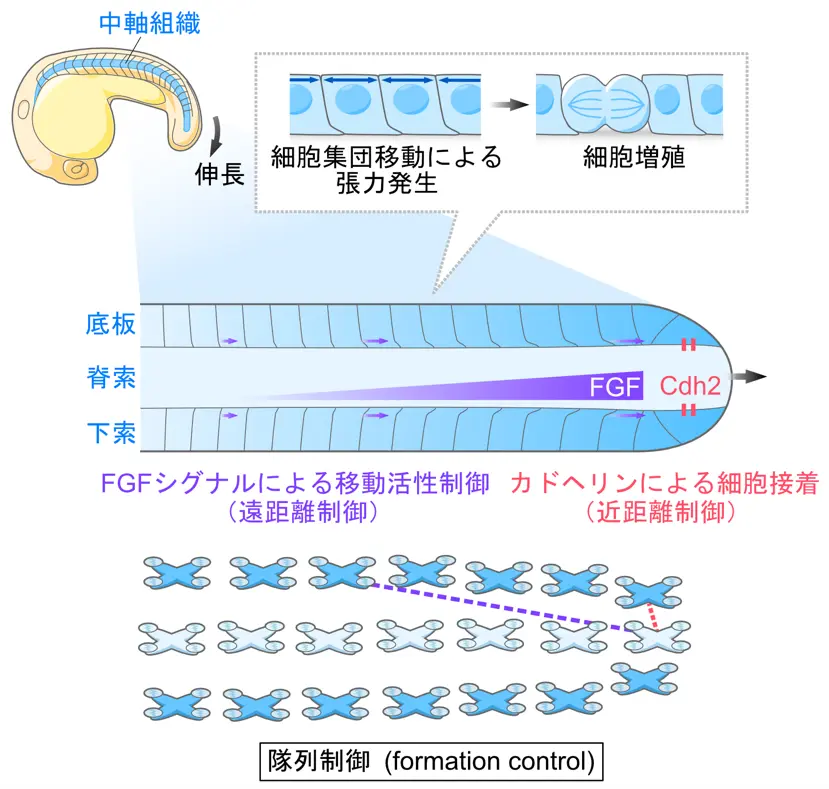

組織間の“隊列制御”により長さを揃えながら伸長

ポイント

- ゼブラフィッシュ胚の中軸組織をモデルとして、複数の組織が長さを揃えながら協調して体軸を伸長する仕組みを解明

- ライブイメージングと数理モデリングによって、組織の細胞が集団で移動して他の組織を追いかけ、同時に組織間接着によって移動速度を微調整することで3つの組織の成長が同期することを突き止めた

- 異なる組織の連携による「隊列制御」が、細胞が協調して形をつくる胚発生においても働いていることを示唆

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の河西通助教(生命理工学コース 主担当)、ハーバード大学のSean Megason(ショーン・メガソン)教授らの研究チームは、ゼブラフィッシュ胚の体軸形成をライブイメージングによって解析し、複数の組織が整列を保ちながら協調的に成長する仕組みを明らかにしました。

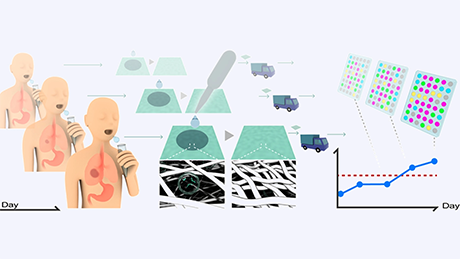

胚の中心には、脊索[用語1]、底板[用語2]、下索[用語3]という3つの中軸組織が縦に並んでおり、長さを揃えながら伸長します(図1)。本研究では、底板と下索を構成する細胞群が集団で移動して後方へ伸びることで脊索の伸長に追随すること、さらにこの3つの組織が尾端で接着することで細胞移動速度が微調整され全体として伸長が同期することが示されました。さらに、数理モデルを用いたシミュレーションにより、これらのメカニズムを介した「隊列制御[用語4]」が、整列を保ちながら3つの組織を効果的に成長させる戦略であることを明らかにしました。

本研究は、長年謎であった生体内で異なる組織が連携しながら協調的に成長する仕組みを明らかにしたとともに、「隊列制御」という工学理論が発生生物学に適用できる可能性を示しました。今後は、他の器官や動物種においてもこの仕組みが用いられているかを調べることで、発生現象の協調性という今まで手のつけられなかった分野を進展させることが期待されます。

本成果は、7月30日付(米国東部時間)の「Science Advances」誌に掲載されました。

図1. ゼブラフィッシュ胚の中軸組織における、隊列制御による協調的伸長モデル。

動画1. ゼブラフィッシュ胚の中軸組織のライブイメージング動画。底板細胞(赤)と下索細胞(ピンク)が集団で後方(画面右側)へ移動している。

背景

動物の器官は、神経、筋肉、骨、上皮など複数の異なる組織から構成されており、発生過程ではそれぞれが成長しつつ器官全体として調和のとれた三次元構造を形成します。そのためには、複数の組織が互いに成長や形態変化を同期させる必要があります。特に体軸や四肢のように「伸びる」器官では、異なる組織が足並みを揃えて伸長する必要がありますが、それがどのような相互作用によって制御されているかは、ほとんど明らかにされていません。

ゼブラフィッシュのような無羊膜類[用語5]の胚では、脊索、神経管の底板、下索という3つの組織が正中線上に縦に並び、いわゆる「中軸組織」を構成します。これらは体幹をつらぬく神経組織や筋肉・骨などの発生を制御する重要な組織であり、胚発生中に後方へと整列した状態のまま同調して伸びていきます。研究チームはこの現象に着目し、ゼブラフィッシュの中軸組織が長さを揃えながら歩調を揃えて伸長する仕組みの解明を目指しました。

研究成果

本研究ではまず、3つの中軸組織が整列したまま協調的に伸長していく過程でそれぞれの組織の細胞集団がどのように振る舞うのかを、生きた状態で細胞の動きや形態変化を観察するライブイメージングにより詳細に調べました。その結果、脊索は尾側に存在する未分化な細胞集団から細胞が供給されて付け加えられるようにして伸びていく一方で、底板と下索は、細胞が集団で後方へ移動することで伸長することが明らかになりました(動画1)。

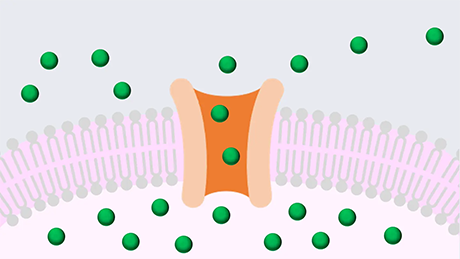

底板細胞と下索細胞の集団移動は、尾側から供給される線維芽細胞増殖因子(FGF)シグナルによって制御されており、尾側寄りの細胞ほど移動活性が高いことが分かりました。こうして生じる細胞の移動速度の勾配により、隣接する細胞間に引き合うような力が生じ、組織全体に機械的な張力が発生すると考えられます。そこで張力依存的に細胞分裂を引き起こすYapタンパク質の活性を調べたところ、実際にYapタンパク質の働きによって細胞が増殖し組織全体が伸長していることが示されました。これにより、尾部からの細胞供給を必要とせずに、脊索と同じスピードで伸長することが可能になっていると考えられます。

さらに、底板と下索は、脊索の後端部に存在する細胞群と接着因子カドヘリン2(Cdh2)を介して物理的に結合しており、この接着によって組織間の相対的な成長速度のずれが局所的に補正されていることが示唆されました。実際、Cdh2の発現を阻害するとこの接着が失われ、各組織が異なるスピードで伸びてしまい、中軸組織の協調的な伸長が乱れることが観察されました。

以上の実験データをもとに数理モデルを作り、シミュレーションを行ったところ、底板と下索の細胞が集団移動して脊索を追いかけると同時に組織間接着によって移動速度を微調整すれば、3つの組織が整列した状態を保ちながら伸長できることが再現されました。これらの結果は、異なる構造と成長様式を持つ複数の組織が、リーダー(脊索)とそれに追従するフォロワー(底板と下索)から構成される「隊列制御(formation control)」によって協調的に伸長していくという、新たな発生原理を示すものです。特に、FGFシグナルによる遠距離からの制御とCdh2による近距離での機械的連結という、空間スケールの異なる2つの調節機構が組み合わさって制御する点が本研究の大きな発見です。

社会的インパクト

本研究により、生体組織が互いに連携して構造的な一体性を維持しながら成長する仕組みの一端が明らかになりました。特に「隊列制御」という工学理論が生物学にも適用できることを示した点は、発生生物学と制御工学の新たな融合を意味します。将来的には、オルガノイドを用いた再生医療や人工組織の設計など、多組織の同期的成長が求められる応用分野に貢献すると期待されます。

今後の展開

隊列制御メカニズムは他の器官でも用いられている可能性があり、今後は、異なる器官や生物種について研究することでその普遍性を調べる予定です。また、隊列制御に関与する分子メカニズムをより詳しく調べることで、組織成長制御のより包括的な理解につながることが期待されます。

- 付記

本研究は、JSPS 科学研究費助成事業(JP19K23741、JP21K15101、JP23H00385、JP22K03426)および米国国立衛生研究所研究助成金(R01GM107733)の支援を受けて実施されました。

- 用語説明

[用語1] 脊索(notochord):脊椎動物の胚発生過程で、からだの中心に一過的に形成される棒状の構造。体幹筋や椎骨などを含む周囲の組織の形成を誘導する。

[用語2] 底板(floorplate):神経管(将来の脊髄)の最も腹側に位置する細胞群で、運動ニューロンや介在ニューロンの分化、軸索の誘導に関与する。

[用語3] 下索(hypochord):脊索と消化管の間に位置する、無羊膜類特有の組織で、血管形成に関与するとされる。

[用語4] 隊列制御(formation control):工学分野で発展した制御理論のつで、複数のユニットが互いの位置や動きを調整しながら、一定の隊列を保って協調行動を行うための方法論。

[用語5] 無羊膜類(anamniotes):羊膜(胚を包む膜)を持たない脊椎動物のグループ。ゼブラフィッシュやアフリカツメガエルなどの魚類・両生類が該当する。

- 論文情報

| 掲載誌: | Science Advances |

|---|---|

| タイトル: | Formation control between leader and migratory follower tissues allows coordinated growth |

| 著者: | Toru Kawanishi, Takamichi Sushida, Tony Y.-C. Tsai, Hiroyuki Takeda and Sean G. Megason |

| DOI: |

10.1126/sciadv.ads2310 |

研究者プロフィール

河西 通 Toru KAWANISHI

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 助教

研究分野:発生生物学

須志田 隆道 Takamichi SUSHIDA

福知山公立大学 情報学部・大学院地域情報学研究科 准教授

研究分野:数理生物学、計算幾何学、数値計算

Tony Y.-C. TSAI

Department of Developmental Biology, Washington University School of Medicine, St.Louis 助教授

研究分野:発生生物学

武田 洋幸 Hiroyuki TAKEDA

京都産業大学 生命科学部 先端生命科学科 教授

研究分野:発生生物学、発生遺伝学

Sean G. MEGASON

Department of Systems Biology, Harvard Medical School 教授

研究分野:発生生物学