機械系 News

太陽光の可視光を紫外光に変換する固体膜を発明

人工光合成などに有用な紫外光を生成する革新技術

要点

- 紫外光はエネルギーの高い光子からなり、人工光合成や光触媒など応用先が多い

- 地表の太陽光や室内光は低強度な可視光が主で、紫外光はわずかしか含まれない

- 低強度な青色光を空気中で安定に紫外光に変換し続ける、革新的な固体膜を発明

- 紫外域で高効率な様々な光反応に可視光を利用する現実性を示した世界初の成果

概要

東京工業大学 科学技術創成研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の村上陽一教授(融合理工学系主担当、機械系副担当)と榎本陸博士後期課程学生(機械系機械コース)は、低強度な可視光を空気中で安定に紫外光[用語1]に変換する固体膜を発明した。作用力の強い紫外光は、水からの水素製造やCO2からの人工光合成などを行う光触媒、樹脂硬化などに広く利用できて有用性が高いが、可視光が主な太陽光や室内光にはわずかしか含まれない。可視光を紫外光に変換する従来報告の材料は、ほぼ全てが揮発性と可燃性があり生体に有害な有機溶媒を用いた溶液で、また、酸素分子による機能失活と材料劣化を防ぐために脱酸素した上で封止する必要があった。加えて、光照射に対する耐久性実証も無酸素環境で最大1時間程度と、社会実装には程遠かった。

今回、村上教授と榎本陸大学院生は、独自に考案・開発した温度勾配成膜装置を用い、条件を最適化した結果、太陽光程度の弱い可視光(青色光)を空気中で安定かつ比較的高効率に紫外光に変換する固体膜の創出に世界で初めて成功した。本成果は、様々な光触媒や光硬化などに対し高い作用力をもつ紫外光を、環境光程度の弱い照射光から連続生成することを可能にした革命的な発明であり、人類の光利用に革新をもたらすものである。

本研究成果は12月20日、英国王立化学会の査読付学術誌Journal of Materials Chemistry Cに速報(Communication)でオープンアクセス掲載![]() された。

された。

- 太陽光程度の弱い可視光を安定的に紫外光に変換できる初の固体材料。さらに、空気中で使用可能、膜形態という特長をもつ。本成果は人類の光の利用法を大きく変革する。

背景

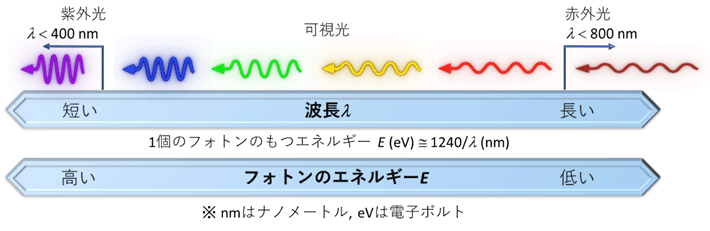

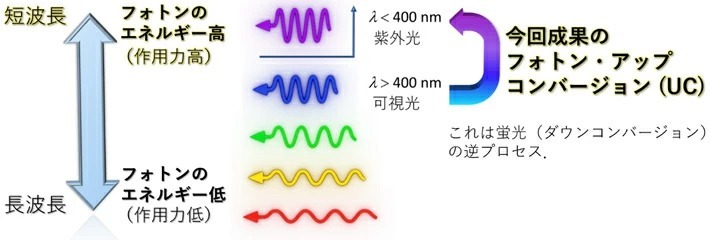

地表に達する太陽光のエネルギーは1 m2あたり約1000ワットに達し[注1]、太陽光の有効利用がますます重要となっている。太陽光には様々な波長の光が含まれ、波長が短いほど光子(フォトン)1粒のエネルギーは高くなり、逆に波長が長いほどフォトン1粒のエネルギーは低くなる(図1)。すなわち波長の短い紫外光は可視光や赤外光[用語2]より強い作用力をもち、光触媒反応[用語3]や光硬化反応[用語4]などを高効率で進行できるため、有用性が高い。しかし太陽光に含まれる紫外光はわずかである。また、室内光も可視光が主で紫外光は基本的に含まれない。豊富に存在する可視光から紫外光を生成できれば、光エネルギーの利用に革新をもたらせる。

図1. 光の波長λとフォトン(光子)1個のもつエネルギーEとの関係。

長波長の光の短波長の光への変換を「フォトン・アップコンバージョン(UC)[用語5]」(図2)という。UCでは (i) 分子間で励起状態を受け渡す必要があること、および (ii) 励起状態の分子と酸素分子とが接触すると前者の失活と劣化をもたらすことから、従来のUC材料の大半は、脱酸素した上でガラス容器等に密閉封止したトルエンやベンゼンなどの有機溶媒溶液であった。しかし、可燃性や揮発性、生体毒性のある有機溶媒を用いること、脱酸素と密封が必要なこと、容器損傷時に漏洩リスクがあることなどから、このような溶液は応用に適さない。また、従来のほぼ全てのUC材料において、励起閾値強度[用語6]は太陽光強度を大きく上回っており、そのため太陽光に適用する場合はレンズ等による集光が必要であった。そのような中、2021年に村上教授らのグループは、励起閾値強度が太陽光強度の数分の1であり、空気中での連続光照射に対して安定な、可視域においてUCを行う高性能な固体結晶を開発した[注2]。この成果における結晶は、有機溶媒溶液を1~3日静置して起こる結晶析出により生成されるものであった。

図2. フォトン・アップコンバージョンの概念模式図。

一方、可視光を紫外光に変換することの工業的な意義は大きい。材料作製の観点では、環境負荷の低減とコスト抑制のために、材料作製の過程でも有機溶媒を使用しないことが望ましい。また、応用可能性の拡大のためには、UC材料はガラス基板等の表面に固体膜として生成されることが望ましく、さらに(結晶生成を受動的に待つのではなく)材料の作製過程があらかじめプログラムされていて、毎回規定された時間で材料作製が完了することが望ましい。これらを構想・追求し、全て達成したのが本研究の成果である。

研究成果

本目的に好適な分子種を探索した結果、図3(a)に分子構造を示すCBDACおよびPPOをそれぞれ増感分子[用語7]および発光分子[用語8]として用いた。これらの分子の混合粉末(CBDAC:PPO = 1:30000、モル比)とリングスペーサー(厚さ200 μm、ステンレス製)を2枚の円形ガラス板(直径:12 mm、厚さ:0.7 mm)ではさみ、独自に考案・開発した温度制御成膜装置(図3(b))にセットした。この装置は、円形ガラス板のスタックを上下からステンレス製のステージで圧縮力を加えて挟みこみ、水平方向に温度勾配をかけ、混合粉末を一旦PPOの融点(約69 ℃)以上に昇温して融解後、その温度勾配を保ちつつ一定速度で温度降下させる。この工程により、リングスペーサーの内側に厚さ200 μmの「CBDACが微量ドープされたPPOの多結晶膜」を得た(詳細は下記「論文情報」の論文参照)。具体的には、水平方向に24 mm離れた距離の温度差をΔTと定義したとき(図3(b)右)、ΔTが微小(~ 1 ℃)の場合には、温度降下とともに領域全体でほぼ同時に凝固したため、微細結晶からなる膜が得られた(図3(c)右)。一方、ΔT = 20 ℃で温度降下速度を3 ℃毎分とした場合には、図3(c)左の結晶成長がおこり、図3(d)のように幅数十μmの単結晶ドメインからなる帯状の結晶が温度勾配方向に伸展した多結晶膜が得られた。この過程中は装置内を真空排気し、気泡が膜に入ることを防いだ。

![(a) 本研究で選定、使用した増感分子と発光分子の組み合わせ。(b) 独自に考案・開発した温度制御成膜装置の試料保持部の模式図と温度勾配ΔTの定義。(c) ΔTの違いが膜生成に与える影響を表した模式図。(d) ΔT = 20 ℃で作製された膜の顕微鏡像。本図の著作権情報は[注3]参照。](/mech/news/img/news_063775_03.jpg)

- 図3.

- (a) 本研究で選定、使用した増感分子と発光分子の組み合わせ。(b) 独自に考案・開発した温度制御成膜装置の試料保持部の模式図と温度勾配ΔTの定義。(c) ΔTの違いが膜生成に与える影響を表した模式図。(d) ΔT = 20 ℃で作製された膜の顕微鏡像。本図の著作権情報は[注3]参照。

ΔT = 20 ℃で作製した膜に空気中で波長440 nmの光(青色レーザー光)を照射したところ、図4(a)のように短波長シフトしたUC光が得られ、その発光フォトンの約60%が紫外域(λ < 400 nm)に存在した。最適条件で生成された試料では、アップコンバージョン量子効率[用語9]として最大値50%の定義で4%(最大値100%の定義では8%)という比較的高い効率を達成した。さらに、空気中で波長440 nmの光を、励起閾値強度を十分上回る30 mW/cm2の強度で照射し続けたところ、図4(b)のように少なくとも100時間以上安定であることが判明した。これは、UCの研究分野において、材料の形態を問わず、不活性ガス中で行われたものも含め、最長記録の光照射安定性の実証となっている。図4(c)には、紫外光を除去した可視光のみを含む模擬太陽光を本発明の膜に照射し、そこで発生させた紫外光によって紫外硬化樹脂を硬化可能であることを示した有用性のデモンストレーション結果を示している。

本研究は太陽光のような低強度光への適用を志向したものである。そこで、照射光として波長413 nm以下をカットした太陽光シミュレーターの光(紫外光を除去した模擬太陽光)を用いて、空気中において計測したところ、励起閾値強度が自然太陽光強度の約3分の1と極めて低いことが判明した。すなわち本発明のUC固体膜の機能にはレンズ等の集光系が不要であり、このため、本材料を大面積化してシート化すれば、それを壁面等に貼り付けた使用形態も想定できる。

![空気中で評価された材料特性。(a) 波長440 nmの青色光照射時の発光スペクトル。(b) 連続光照射に対する高い耐久性の実証。(c) 紫外光を除去した模擬太陽光をUC固体膜に3分間照射し紫外硬化樹脂を硬化可能なことを示したデモンストレーション。本図の著作権情報は[注3]参照。](/mech/news/img/news_063775_04.jpg)

- 図4.

- 空気中で評価された材料特性。(a) 波長440 nmの青色光照射時の発光スペクトル。(b) 連続光照射に対する高い耐久性の実証。(c) 紫外光を除去した模擬太陽光をUC固体膜に3分間照射し紫外硬化樹脂を硬化可能なことを示したデモンストレーション。本図の著作権情報は[注3]参照。

社会的インパクト

本発明によって、これまで考えられなかった、太陽光程度の低強度な可視光を空気中で安定に紫外光に変換することが初めて可能になった。これにより、紫外域で高い効率を示す光触媒、人工光合成、樹脂硬化などの反応について、紫外光源や太陽光にわずかに含まれる紫外光を直接用いる必要がなくなる。その結果、波長400 nmより長波長の可視光から、本材料を用いて紫外光を生成し、光触媒や光硬化等の光反応の用途に適用するという新しい光技術の実現可能性が示された。本発明は、太陽光エネルギー利用の目的に限らず、光に関係する広範な産業技術に革新をもたらしうる根幹的な発明となっている。

今後の展開

本材料の機能にはレンズ等の集光系が不要であり、さらに有機溶媒フリーであらかじめ規定した時間内に低環境負荷で基板上成膜が行える。そのため、今後の展開としては、例えば大面積の基板やシートに本材料の膜を生成し、光触媒や人工光合成などと組み合わせることが考えられる。課題は、現状の最大値が50%の定義で4%(最大値が100%の定義では8%)というアップコンバージョン量子効率の向上であり、増感分子・発光分子の探索や成膜条件の最適化などを通じて、引き続き効率向上の研究を遂行してゆく。

- 付記

本研究はJSPS科研費 JP17H03183およびJP20H02082の助成を受けて行われた。

- 用語説明

[用語1] 紫外光 : 波長400 nm(nm:ナノメートル)以下の光。本技術が対象とする紫外光は、特にUV-Aと呼ばれる315~400 nmの波長域の光を指す。

[用語2] 可視光や赤外光 : 一般に可視光は波長400~800 nmの範囲の光、赤外光は波長800 nmより長波長の光を指す。

[用語3] 光触媒反応 : 物質が光を吸収して電子的に励起された結果、その表面でその物質自体を消費することなく進行する化学反応のこと。例えば酸化チタンは、水分解による水素生成、汚染物質分解、殺菌などの光触媒作用を示すことが知られている。

[用語4] 光硬化反応 : 紫外硬化樹脂のように、通常は液体の形態をとる原料モノマーに対して光を照射した結果、モノマー間の重合が誘起され、ポリマー(プラスチック)が生成される反応。

[用語5]

フォトン・アップコンバージョン(UC) : 低エネルギーの光子(長波長の光)をより短波長の光(より高エネルギーの光子)に変換すること。その理論体系は2021年に村上教授らにより整理されている(本学のニュースリリース(2021年8月24日)![]() 参照)。本研究では波長425 nmより短波長の発光をUC発光とみなしている。

参照)。本研究では波長425 nmより短波長の発光をUC発光とみなしている。

[用語6] 励起閾値強度 : UC量子効率は励起光(照射光)の強度が低い極限でゼロとなり、高い極限で材料ごとに異なるある最大値に収束する。その最大値の約38.2 %を与える励起光強度を励起閾値強度(excitation threshold intensity)といい、この値が低い方が優れたUC材料となる。本成果の材料は、この閾値強度が太陽光(AM1.5スペクトル)の強度以下にあるため、有意義なUCを行うためにレンズ等の集光系が不要という重要な特長を有している。

[用語7] 増感分子 : 励起光(入射光)を吸収して励起状態を作り出す役目の分子。

[用語8] 発光分子 : 励起状態にある増感分子から励起エネルギーを受け取り、そのエネルギーを足し合わせてより高い励起状態を作り、そこから入射光より短波長化した光(UC光)を放出する役目の分子。

[用語9] アップコンバージョン量子効率 : 材料に吸収されたフォトン数に対する、UC光として放出されたフォトン数の比。原理的に、吸収された2個の光子から最大1個の光子が生成されるため、最大値は50%となるが、最大値を100 %とした定義が用いられる場合もある。後者は前者の2倍の値となる。

- 注釈

[注1] 資源エネルギー庁資料![]() 「太陽エネルギーの基礎知識」参照。1000ワットというエネルギーは一般的なヘアドライヤーの消費電力に匹敵する。

「太陽エネルギーの基礎知識」参照。1000ワットというエネルギーは一般的なヘアドライヤーの消費電力に匹敵する。

[注2] 本学のニュースリリース(2022年1月11日)![]() 参照。

参照。

[注3] これらの図は下記「論文情報」の論文からの抜粋(一部改変)。当該論文はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのCC BY 3.0区分![]() でオープン化されており、図表の再使用と改変使用は著作権上許されている。

でオープン化されており、図表の再使用と改変使用は著作権上許されている。

- 論文情報

| 掲載誌 : | Journal of Materials Chemistry C (IF=8.067) |

|---|---|

| 論文タイトル : | Solvent-free temperature gradient melt formation of efficient visible-to-UV photon upconversion organic films with subsolar threshold and over 100 h photostability in air |

| 著者 : | Riku Enomoto and Yoichi Murakami |

| DOI : | 10.1039/D2TC04578H |

- 熱化学電池の蘊奥を開く|東工大ニュース

- 世界最高性能の固体フォトン・アップコンバージョン材料を開発|東工大ニュース

- 発電ができる新世代冷却技術「レドックス・フロー熱電発電」の実用性を初めて証明|東工大ニュース

- 未利用な光エネルギーを利用可能な波長に変えるフォトン・アップコンバージョンの理論体系を構築|東工大ニュース

- 共有結合性有機骨格(COF)のサブミリメートル単結晶を開発|東工大ニュース|東工大ニュース

- 可視光を波長340 nm以下の紫外光に変換する溶液系を開発|東工大ニュース

- 世の中で広く用いられる強制対流冷却において「物体を冷やしながら発電する」新技術を創出|東工大ニュース

- 未利用光を利用可能な波長に変換する新しい材料プラットフォームを開発|東工大ニュース

- 未利用の太陽光エネルギーを利用可能にする透明・不燃な光波長変換ゲルを開発―太陽電池や光触媒等の変換効率向上に資する材料革新|東工大ニュース

- 村上陽一准教授が総務省「異能vation」ジェネレーションアワード部門 企業特別賞を受賞|東工大ニュース

- 榎本陸さん(村上研究室 D3)が第59回日本伝熱シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞を受賞|機械系News

- 村上研究室

- 村上陽一 Yoichi Murakami|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- ゼロカーボンエネルギー研究所

- 科学技術創成研究院(IIR)

- 環境・社会理工学院 融合理工学系

- エネルギーコース(大学院課程)|教育|工学院 機械系

- 機械コース(大学院課程)|教育|工学院 機械系

- 研究成果一覧