生命理工学系 News

2025年度「あすなろ研究奨励金」を4人に支援

東京科学大学(Science Tokyo)は、45歳未満の研究者に対し基礎研究の資金を支援する「あすなろ研究奨励金」の支援対象者を決定し、6月23日に支援決定通知書授与式を開催しました。

採択者との記念撮影(前列左から木幡愛助教、藤岡宏之准教授、大竹尚登理事長、栗岡智行助教(オンライン出席)、佐藤秀亮助教 後列左から新田元リサーチディベロップメント機構副機構長、山本佳世子理事(社会連携担当)、日置滋副理事(寄附担当)、二瓶稔之研究推進部長)

「あすなろ研究奨励金」は、本学の故浅野康一名誉教授の「在籍中の地道な基礎研究に対して、長期にわたり研究費を措置してもらったことで研究が花開いたので、後進育成のため、基礎研究の支援に充ててほしい」との思いから、浅野名誉教授自身の研究成果の実用化により得た収益の一部から寄付を受け、2020年度に創設されました。

第5回となる今回は41人の応募があり、4人が採択されました。支援決定通知書授与式では、開催に先立ち、浅野名誉教授を悼んで黙祷を捧げました。続いて大竹尚登理事長より祝辞があり「研究に行き詰ったときは視点を変え、粘り強く研究をしてほしい」と激励の言葉も贈られました。

大竹尚登理事長による祝辞

大竹尚登理事長による祝辞

リサーチディベロップメント機構 新田元副機構長による挨拶

リサーチディベロップメント機構 新田元副機構長による挨拶

2025年度「あすなろ研究奨励金」採択者

藤岡宏之 理学院 物理学系 准教授

研究課題:物質優勢宇宙の謎に挑むための低エネルギー反中性子生成に関する詳細検討

現在の宇宙は物質からできています。一見当たり前のようですが、宇宙が誕生したときには、物質と反対の性質を持つ反物質が物質と同じ数だけ作られ、物質と反物質がぶつかると対消滅することから、最終的には物質も反物質も残らないはずです。何らかの理由で物質が反物質に対して10億分の1だけ余剰になり、現在の物質優勢宇宙になったと考えられていますが、その理由を明らかにすることは現代物理学に残された大きな難問です。

物質優勢宇宙となるための必要条件(サハロフの3条件)の1つに、バリオン数非保存過程の存在が挙げられます。そのような過程の1つとして、中性子−反中性子振動が予想されています。将来、研究用原子炉で超冷中性子を容器に閉じ込め、中性子−反中性子振動を探索する実験を計画中ですが、反中性子が容器の壁にぶつかったときの挙動については必ずしもよく分かっていません。本研究では、低エネルギーの反中性子と原子核の散乱実験を行うために、CERNの反陽子減速器ADにおける低エネルギー反中性子生成について検討を進めます。

佐藤秀亮 理学院 化学系 助教

研究課題:ポリシクロプロパン鎖の酵素的合成

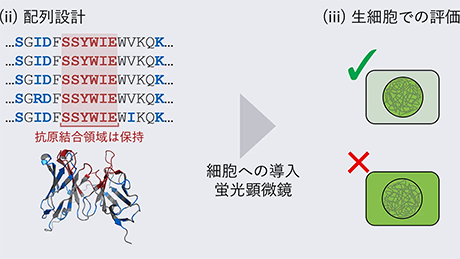

生物が進化の過程で獲得した特異的な酵素反応を活用することで、従来の化学合成では困難な反応を穏和な条件下で達成できる可能性があります。高エネルギー密度の燃料分子として期待されるポリシクロプロパン鎖のような有機化合物であっても、微生物は酵素反応を利用して水中・常温常圧で合成できます。この合成にはJaw4、Jaw5、Jaw6という3つの酵素が関わっており、中でもJaw5は空気中で容易に失活してしまう「ラジカルSAM酵素」に分類され、解析が難しい酵素とされています。

私はこれまでラジカルSAM酵素を解析するための独自技術を開発してきました。その知見を活かし、本研究ではJaw4、Jaw5、Jaw6による触媒反応を試験管内で再現し、生体条件下でのポリシクロプロパン鎖の合成を可能にする人類未踏の化学の解明に挑みます。

木幡愛 生命理工学院 生命理工学系 助教(生命理工学コース 主担当)

研究課題:水面に浮かぶ自励振動油滴の化学的な動態制御

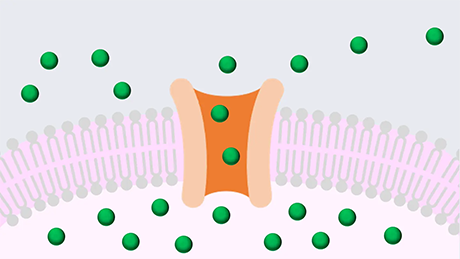

細胞は細胞骨格を再構築し、化学エネルギーを機械エネルギーに変換しながら変形、移動を行っています。細胞の変形や振動のメカニズムを研究するための単純かつ有用なモデルとして、化学エネルギーとして添加された界面活性剤を消費しながら、自律して駆動する液滴が研究対象として注目されてきました。

本研究では、水面に浮かぶ油滴の不規則な振動挙動を取り上げ、その振動メカニズムを理論的にモデル化し定量的に実証することで理解していきます。得られた知見に基づき、界面活性剤の構造や性質の違いにより振動の周期や振幅がどのように変化するか調査し、さらには化学反応により運動パターンを制御することを目的としています。物質濃度や温度変化を感じて収縮、変形、移動する細胞のように、外部環境に応答し、自律して運動挙動を変化させる油滴の創製を目指します。

栗岡智行 総合研究院 フロンティア材料研究所 兼 未来産業技術研究所 助教

研究課題:電析膜を用いた超臨界CO2-水二相界面近傍の電気化学的活性相の間接的可視化

電気エネルギーを駆動力に用いる電解反応は、環境調和型の化学反応プロセスです。その応用例は、エネルギー産業や自動車産業、エレクトロニクス分野など多岐に渡ります。本研究では、電解反応を行うための電解液として、環境調和型溶媒である超臨界二酸化炭素(scCO2)と水、界面活性剤からなるscCO2-水共溶媒電解液を取り扱います。この電解液の興味深い点は、機械撹拌下では速度論的に安定なエマルションを形成する一方で、静置下では熱力学的にscCO2と水が相分離するという二面性を有する点です。

本研究では、scCO2-水共溶媒電解液中での電極電子移動反応に対して、この二面性が与える影響を、同電解液中で作製した電析金属膜や電析導電性高分子膜より解明します。得られた知見を基に、同電解液の特異な二面性を反映した機能性材料創出のプラットフォームを構築します。

関連リンク

- 2023年度「あすなろ研究奨励金」授与式を開催|生命理工学系 News

- 2022年度「あすなろ研究奨励金」授与式を開催|生命理工学系 News

- 「あすなろ研究奨励金」を創設 第1回は5名を支援|生命理工学系 News

- 東京科学大学基金

更新履歴

※2025年8月22日 本文の編集を行いました。