生命理工学系 News

科学教室「植物の構造と色素の性質」を開催

東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院は、2月8日に、本学 大岡山キャンパス西3号館5階の生命科学基礎実験室を使用して、小中学生親子向け科学教室「植物の構造と色素の性質」を開催しました。本イベントはAirTrunk社、ビネット&クラリティ合同会社(東京科学大学認定ベンチャー)、東京科学大学基金事業のサポートと、生命理工学院の浜口幸久名誉教授、卒業生らの支援を受けて開催されました。本学ウェブサイトからの募集などを通じて小学4年生から中学3年生の親子、20組38名が参加しました。

生命科学基礎実験室で行った浜口名誉教授の講義

はじめに、浜口幸久名誉教授が植物の構造について講義を行いました。植物の構造の概要を伝えるとともに、葉の網の目構造である葉脈について分かりやすく解説しました。今回は植物が持つ色素にも着目し、ムラサキキャベツからアントシアニンという紫色の色素を各自ですり鉢を使って抽出し、この抽出した色素に酸性やアルカリ性の溶液を加えて、薄紫色からピンクや赤、または青や緑や黄色へとさまざまな色に変化する様子を観察しました。また、酸性溶液を加えた後にアルカリ性を加えて色が戻る実験から、この色素の色の変化が可逆的であることを学びました。

ムラサキキャベツから抽出した色素の色が青や紫、ピンクに変化した

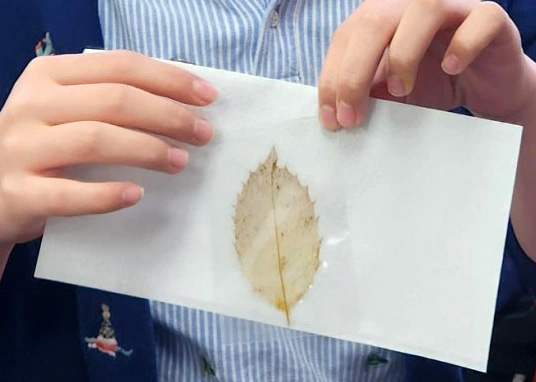

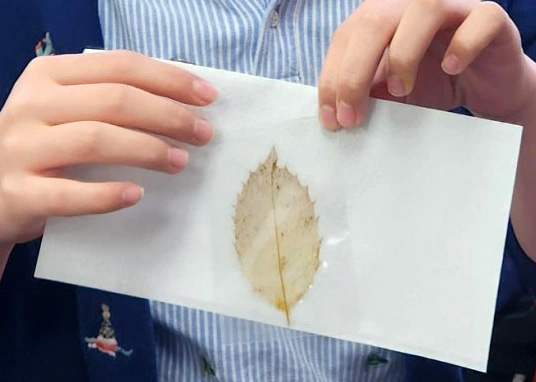

葉脈の実験では、あらかじめ薬品処理した数種類の葉から、葉肉を優しく除去して葉脈標本(スケルトンリーフ)を作成し、葉の種類によりさまざまな葉脈の構造があることなどを観察しました。参加者は自身で作成した3種類の葉脈標本をそれぞれラミネートパウチしたのち、栞(しおり)や置物にして持ち帰りました。

葉肉を歯ブラシで除去する様子

葉肉を歯ブラシで除去する様子

ラミネート加工した葉脈標本

ラミネート加工した葉脈標本

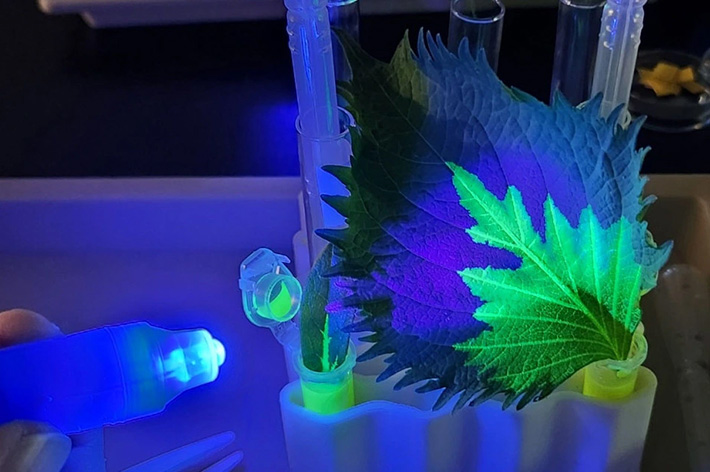

また、葉脈の観察では、葉に蛍光液を吸収させてブラックライトを当てる方法による観察も行いました。葉を蛍光液につけてからブラックライトを当てながらしばらく観察し続けると、主脈、側脈、細脈と蛍光液が浸透していく様子を見ることができ、それを通じて植物の葉の細かな構造と水分を吸い上げる働きを学びました。

葉が蛍光液を吸収していく様子をブラックライトで観察

終了後、参加者からは「色素の色の変化がきれいで楽しかった」、「葉脈が思ったより細く印象的だった」、「葉脈に蛍光色素を吸い上げる実験がおもしろかった」などのコメントがありました。またある中学生は大変良い印象を受けたそうで、Science Tokyoへ進学できるよう頑張りたいとのことでした。

参加者の集合写真

関連リンク

- 科学教室「海産動物の運動とウニランプの作成」を開催|生命理工学系 News

- 科学教室「植物の網の目構造を探そう」を開催|生命理工学系 News

- 生命理工学院 生命理工学系

- 生命理工学院

- 東京科学大学基金

- 東京科学大学認定ベンチャー一覧|イノベーションデザイン機構