融合理工学系 News

クロス研究室 ―研究室紹介 #2―

水素製造・貯蔵、エネルギー政策、バイオ燃料、廃棄物エネルギー変換、教育工学、機械学習、環境毒性学

更新日:2024.05.17

更新日:2024.05.17

研究室紹介シリーズでは、ひとつの研究室にスポットを当てて研究テーマや研究成果を紹介します。今回は、人工知能、機械学習、廃棄物からのエネルギー、教育工学の分野の研究を行う、クロス研究室です。

エネルギー・情報コース、地球環境共創コース

研究室:大岡山キャンパス 石川台4号館 303号室

教授 クロス・ジェフリー![]()

- 構成(2024年5月現在):

- 教授、准教授、助教、ポスドク研究員、事務スタッフ、博士課程 、修士課程 、学士課程 、研究留学生

- 構成(2024年5月現在):

- 教授、准教授、助教、ポスドク研究員、事務スタッフ、博士課程 、修士課程 、学士課程 、研究留学生

| 研究分野 | 水素製造・貯蔵、エネルギー政策、廃棄物エネルギー変換、教育工学、環境毒性学、AI、機械学習、VR、第二言語教育 |

|---|---|

| 研究キーワード | 水素製造・貯蔵、エネルギー政策、廃棄物エネルギー変換、教育工学、環境毒性学、AI、機械学習、VR、第二言語教育 |

| Webサイト | クロス研究室 |

研究室のアピールポイント

クロス研究室は、以下の5つのテーマで学際的な研究を行っています。研究室は2016年に始まり、現在では学生、スタッフ、教員合わせて20名にまで成長しました。グループ間で共通のコアとなる研究テーマは、人工知能、機械学習、廃棄物からのエネルギー、教育工学です。研究室では、学生の卒論研究を中心としたラボ型教育(体験学習)を活用し、学生一人ひとりが学習者であると同時に教師となります。研究室では、カーボンネガティブ技術/政策、環境毒性学、教育工学の専門家を育成するための研究および技術/政策開発を行うことを目的としています。2022年4月からは、アジアのエネルギー政策の専門家である分山達也准教授が研究室に加わり、エネルギー政策研究グループを率いています。

本館玄関前の研究室メンバー

学生も訪問者も東京にいながら真に国際的な研究・学習環境を体験し、さまざまな考え方を経験し、個人的に関心のあるテーマについて研究を行うことができます。研究室は、地方自治体の施設や国際的なパートナーの両方と提携し、技術に基づく解決策を生み出しています。研究室は非常に活発で、年間約10本の査読付き論文を発表し、国際・国内会議で約20件の講演を行っています。

新入生は、クロス教授の産業界における経験に基づき、日本の技術スタッフ研究者の視点から研究開発を行うとはどういうことかを直接学ぶことができます。また、研究室には11カ国から学生が集まっているため、国際的な研究経験を積むことができます。研究室に所属する学生からは、英語の技術研究発表のスキルやアカデミックライティングの能力が向上したとよく言われます。学会やワークショップでベストプレゼンテーション賞を受賞する学生も少なくありません。現在の各研究室の研究活動については、以下をご覧ください。

研究テーマ

教育工学研究グループ

同ラボの教育AI・教育工学研究グループは、日本学術振興会の科研費助成を受けて、人工知能技術と従来の学習プロセスを組み合わせ、学習効率を向上させることで、学習の変革に取り組んでいます。また、画像処理やバーチャルリアリティの研究にも着手しています。また、パーソナライズされたオンライン学習ソリューションを提供する新しいアプリの開発、第二言語学習者(ESL)のための英語ライティングにおけるAI利用の研究、英語学習のためのVRにおける図像性、日本の小学校における遊び心のあるプログラミング教育に関する研究を行っています。

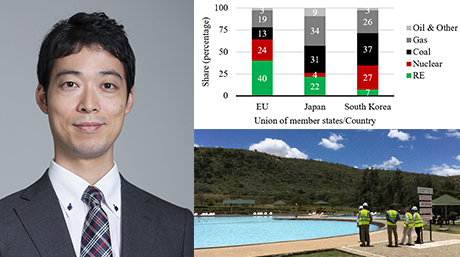

エネルギー政策研究グループ

エネルギー政策研究グループは、電力と再生可能エネルギーに関する発電、送配電、経済、国際取引の問題を探求しています。多くの国が近い将来カーボンニュートラルを達成するために、新しいエネルギー政策の立案や新技術の開発に取り組んでおり、この問題はアジアで重要なテーマになっています。現在、当グループでは、系統運用政策の研究・提案や、再生可能エネルギー・マイクログリッドによる中国の大気汚染削減と、再生可能エネルギー・マイクログリッドを人工ニューラルネットワークと組み合わせたインドの鉄道駅での活用を中心に研究を行っています。

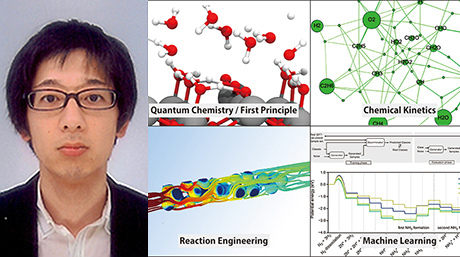

バイオ燃料グループ

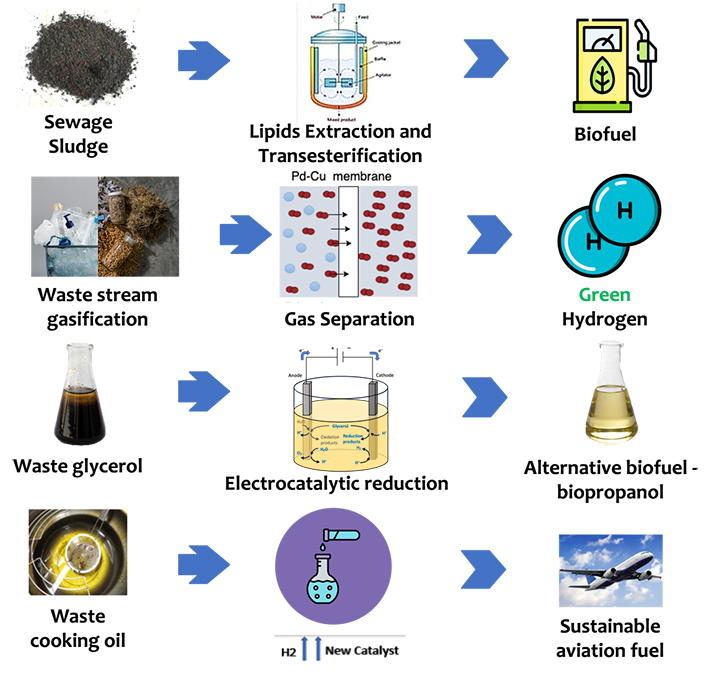

バイオ燃料グループは、廃棄物からエネルギーへの変換を利用し、カーボンネガティブプロセスの研究開発に重点を置いています。また、水素の製造、分離、貯蔵材料に関する研究も行っています。具体的には、バイオ燃料の製造、リサイクル可能な触媒の開発、合成ガスからの水素製造、下水汚泥の熱化学処理によるジェット燃料の製造などの研究活動を行っています。機械学習においてリグニン分解過程の解析に関する論文を発表しました。

環境毒性学グループ

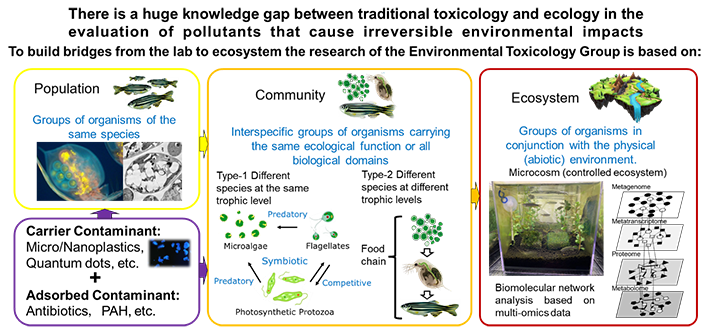

環境毒性研究グループは、さまざまな化学、バイオ、物理的な汚染物質、およびマイクロ/ナノプラスチックなどの新型汚染物質が生体に及ぼす影響について研究しています。自然環境を模した制御実験生態系(マイクロコズム)を実験室内に構築し、汚染物質が生物個体、食物連鎖、生態系全体に与える影響を調査します。研究対象となる生物は、バクテリア、藻類、植物、プランクトン、甲殻類、魚類などです。この研究では、汚染物質が個々の生物に与える影響は複雑システム解析理論を用いて分析し、生態系の破壊につながる臨界条件を定量的に探すことを目指しています。収集した実験データは、新規開発物質の製造と管理、今後の環境政策の立案の参考になります。

教員からのメッセージ

- クロス教授より

研究室では、学生は希望する研究グループに所属し、外部の研究資金や社会的影響の可能性を考慮して研究テーマを決定しています。研究室では、さまざまな研究分野を学ぶことができ、知識の息吹を高めることができます。毎週開催されるラボセミナーでは、学生の研究進捗状況について英語でディスカッションを行います。しかし、クロス教授は日本人学生とコミュニケーションをとるために、日本語を話し、読み、書くことができます。日本人学生には、グローバルな研究者になるために、研究室への参加を志願するよう勧めています。研究室の雰囲気は、アメリカ人と日本人の両方の働き方をサポートしています。研究室の卒業生は、日本や海外の政府、研究機関、NPO、産業界、大学での教育などで活躍しています。

- 研究室と研究テーマ

- 「より優れた教育の推進に」令和元年度東工大教育賞授与式を実施|東工大ニュース

- 「より優れた教育の推進に」平成28年度東工大教育賞授与式を実施|東工大ニュース

- 第4回日英工学教育ワークショップ開催報告|東工大ニュース

- TiROPサマープログラム2015交流イベント 開催報告|東工大ニュース

- シンポジウム「MOOCs for Science & Engineering Education」開催報告|東工大ニュース

- 世界配信のオンライン講義を学生と創る|教育TOPICS

お問い合わせ先

教授 クロス・ジェフリー

E-mail : cross.j.aa@m.titech.ac.jp

Facebook:https://www.facebook.com/CrossLaboratoryTokyoTech/

Instagram:https://www.instagram.com/cross_labs/

※この内容は更新日時点の情報です。最新の研究内容については研究室サイト![]() をご覧ください。

をご覧ください。

※2024年5月17日 本文の内容を最新情報に更新いたしました。