生命理工学系 News

常圧下で二酸化炭素を固定化する有機合成手法を開発

リンゴ酸酵素の無限の可能性を見出す

要点

- 通常は激しい条件を要する二酸化炭素(CO2)固定化反応を、生体触媒の一種であるリンゴ酸酵素を用いることで穏やかな条件で行うことに成功。

- リンゴ酸酵素とCO2を用いるカルボキシル化反応が、非天然の基質でも進行することを初めて発見。

- カーボンニュートラルの実現が求められる中で、二酸化炭素の有効利用に貢献。

概要

東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系の松田知子准教授(生命理工学コース 主担当)と奥悠莉大学院生の研究チームは、好熱菌由来の生体触媒[用語1]のひとつであるリンゴ酸酵素(TaME)を用いて気体二酸化炭素(CO2)を有機分子に固定する新反応を開発した。

CO2を有効利用する方法として、CO2を有機分子にカルボキシ基(-CO2H)として固定するカルボキシル反応[用語2]の開発が注目されている。しかし、CO2は化学的安定性が高く、反応しにくい分子である。そのため、CO2を利用する従来の化学的なカルボキシル化反応の多くは高温・高圧を必要とし、エネルギー効率や安全性に課題があった。

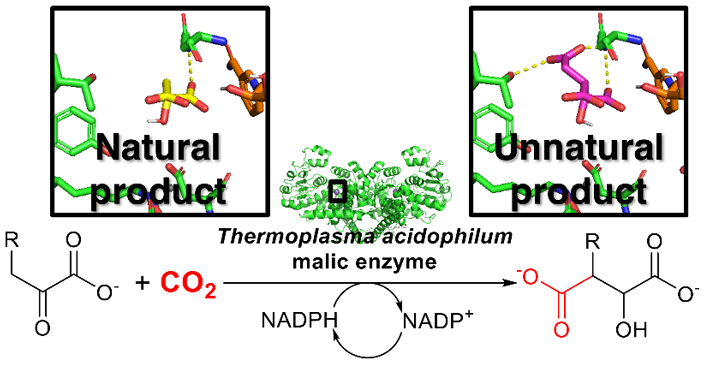

本研究は、ピルビン酸とCO2の反応を触媒し、リンゴ酸を生成することが知られているリンゴ酸酵素に着目した。酵素は生体内の反応を触媒するタンパク質であり、穏やかな条件で反応を進行させることができる。本研究では好熱菌Thermoplasma acidophilum[用語3]由来の頑強なリンゴ酸酵素を用いて研究を進め、37℃、常圧のCO2下という穏やかな条件下で、高収率でリンゴ酸を合成することに成功した。また、同酵素が非天然の基質であるα-ケトグルタル酸へのCO2固定化反応も触媒する事を見出した。

これらの結果により、挑戦的な有機合成反応であるCO2を用いるカルボキシル化反応の触媒としてのリンゴ酸酵素の無限の可能性が見出され、リンゴ酸酵素がCO2の有効利用技術の発展に貢献する重要な触媒であることを示唆し、持続可能な社会の発展に貢献することが期待される。

本研究の成果は、5月13日付の「JACS Au」に掲載された。

JACS Au(doi.org/10.1021/jacsau.4c00290![]() )から引用

)から引用

背景

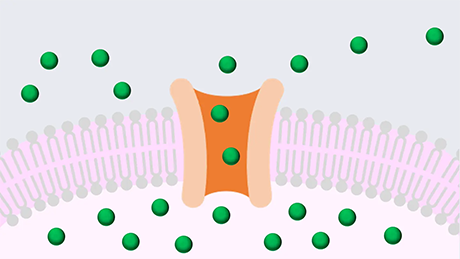

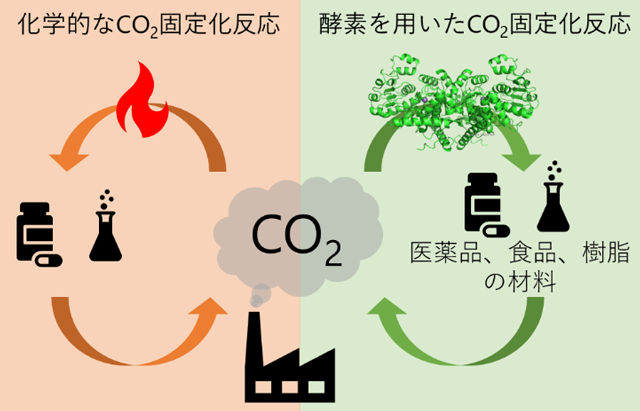

近年、脱炭素に貢献する技術の一つとしてCCU(Carbon dioxide Capture and Utilization:二酸化炭素の回収・有効利用)が注目されている。CCUとは発電所や工場から排出されたCO2を分離・貯留し、さらに炭素源として有効利用する取り組みである。CO2の活用方法として、CO2を有機分子にカルボキシ基として固定する反応の開発が望まれている。しかし、CO2の化学的特性により、従来の化学的なカルボキシル化反応の多くは激しい条件を必要とし、エネルギー効率や安全性に関する課題があった。これに対して、生体触媒(生体内の反応を触媒するタンパク質)を用いれば、穏やかな条件下でCO2固定化反応が進行すると考えられる(図1)。本研究では、生体触媒の中でも、好熱菌Thermoplasma acidophilum由来のリンゴ酸酵素(TaME)に着目した。リンゴ酸酵素(ME)はピルビン酸とCO2の反応を触媒し、リンゴ酸を生成することが知られている酵素である。しかし、過去の研究では、MEを用いたCO2固定化反応において、天然の基質であるピルビン酸以外の基質を用いる反応は報告されていなかった。

図1. 化学的なCO2固定化反応 vs 酵素を用いたCO2固定化反応

研究成果

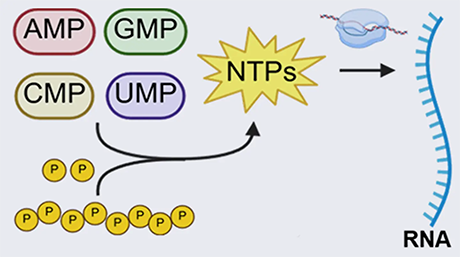

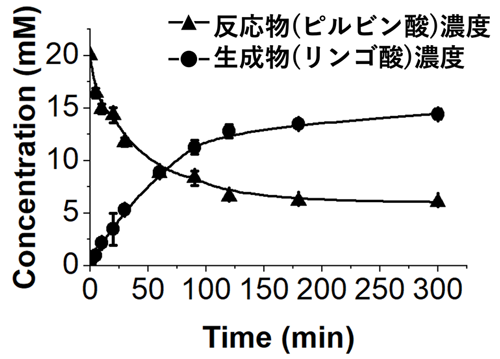

本研究では、大腸菌により生産したリンゴ酸酵素(TaME)を触媒に用いたCO2固定化反応を開発した。まず、TaMEの天然の基質であるピルビン酸をモデル基質として、気体CO2をCO2源とするカルボキシル化反応の至適条件を検討した。その結果、最初に、CO2を水に溶かした溶媒に、ピルビン酸、TaME、補酵素[用語4]のみを加えても反応はほとんど進行しなかった。しかし、反応に必要な補酵素を再生する補助的な反応『Thermoplasma acidophilum由来のグルコース脱水素酵素(TaGDH)とグルコースによる補酵素再生反応』を利用すると、37℃、0.1 MPa(常圧)下という穏やかな条件で、72%の収率でピルビン酸とCO2からリンゴ酸が合成できることが確認された(図2)。

次に、天然の基質のみならず非天然の基質に対してもこの反応の適応範囲を広げるための前段階の実験として、カルボキシル化反応よりも簡単に進行する脱炭酸反応のTaMEの基質特異性[用語5]を検討した。種々の有機酸を試した結果、天然基質のリンゴ酸に比べて、非天然基質のイソクエン酸に対して、1.9倍の活性を示した。さらに、これらの化合物がどのように酵素を結合するかをコンピューター上で予測した結果、図3に示すように、TaME中のThr46がイソクエン酸と特異的に水素結合[用語6]を形成し、これはリンゴ酸では見られないことが見いだされた。これにより、Thr46が基質特異性に重要な残基であることが示唆された。

最後に、非天然の基質であるα-ケトグルタル酸からイソクエン酸へのTaMEによるカルボキシル化反応を検討した。その結果、『TaGDHによる補酵素再生反応』を利用すると、37℃、0.1 MPa (常圧)CO2下でイソクエン酸の合成が確認され、初めてTaMEによる非天然基質のカルボキシル化反応に成功した。

図2. TaMEによるピルビン酸のカルボキシル化反応の経時変化

JACS Au(doi.org/10.1021/jacsau.4c00290![]() )から引用

)から引用

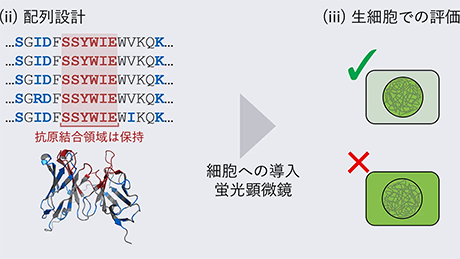

図3. リンゴ酸やイソクエン酸が結合したリンゴ酸酵素(TaME)の活性部位

社会的インパクト

反応性の乏しいCO2を化成品に変換する際に高エネルギーが必要な場合が多く、技術開発における課題となっている。上記の研究成果は、CCUの発展に寄与でき、さらに、生体触媒を利用するため水のみを溶媒とする反応で、高温や有機溶媒を必要とせず、先述の課題を乗り越える知見を確立している。さらに、バイオ由来の触媒や原料とCO2から食品、医薬品に限らず樹脂の材料などを製造するバイオものつくりへの活用も期待される。

今後の展開

現在、本研究グループでは、TaMEの基質特異性決定に重要な残基であると示唆されたThr46を違うアミノ酸残基に変異させ、基質の適応範囲を拡張すること検討している。さらに、生体触媒の工業利用のために、酵素の再利用を可能とし、長期間の利用に耐えるための安定性を獲得させ、さらに、フロープロセスも検討していく必要がある。

- 付記

この研究は第48回(2021年度)岩谷科学技術研究助成を受けている。

- 用語説明

[用語1] 生体触媒 : 生物に由来する酵素、タンパク質、微生物などで、触媒となるもの

[用語2] カルボキシル化反応 : 「-COOH」がカルボキシ基であり、「-COOH」を導入する反応をカルボキシル化反応という

[用語3] Thermoplasma acidophilum : 好熱菌であるThermoplasma acidophilumは石炭くずから発見された古細菌であり、同菌由来の酵素は耐熱性や耐圧性を持ち非常に頑強である

[用語4] 補酵素 : 酵素反応に必要な有機化合物で、ここに示すCO2固定化反応では、NADPHという化合物が必要である

[用語5] 基質特異性 : 酵素が持つ特定の基質のみに作用する性質

[用語6] 水素結合 : 酸素原子(O)や窒素原子(N)と、水素原子(H)の間の結合

- 論文情報

| 掲載誌 : | JACS Au |

|---|---|

| 論文タイトル : | Substrate Promiscuity of Thermoplasma acidophilum Malic Enzyme for CO2 Fixation Reaction |

| 著者 : | Yuri Oku and Tomoko Matsuda |

| DOI : | 10.1021/jacsau.4c00290 |

- やさしいあたらしい合成化学 ― 生命理工学院 松田知子 准教授|研究ストーリー|研究

- 松田知子 Tomoko Matsuda|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 松田研究室

- 【研究室紹介】 松田研究室|生命理工学系 News

- 生命理工学院 生命理工学系

- 研究成果一覧