生命理工学系 News

ノーベル賞受賞者らが本学科学技術創成研究院設立記念式典記念講演会にて講演

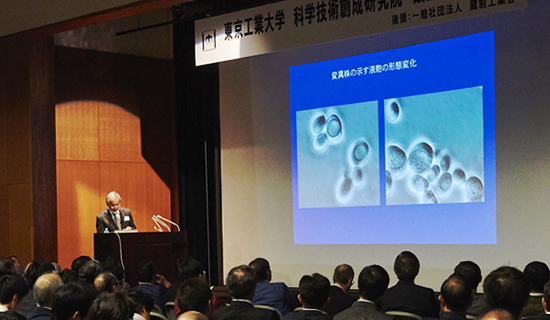

10月7日、今年4月に発足した本学、科学技術創成研究院の設立記念式典がすずかけ台キャンパスにて開催されました。

式典に先立って記念講演会が行われ、2016年ノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典栄誉教授(科学技術創成研究院)、2009年ノーベル化学賞を受賞した白川英樹博士(本学卒業生、筑波大学名誉教授)、2016年日本国際賞を受賞した細野秀雄教授(科学技術創成研究院)による講演が行われました。

メイン会場から同キャンパス内の2つの会場にも同時中継を行い、計388名の来場がありました。また、大隅栄誉教授のノーベル賞受賞決定後初めての講演ということもあり、20名を超える報道機関が集いました。

以下に、3名の講演者による講演内容の概要をご紹介します。

細野秀雄教授(科学技術創成研究院)

「大学附置研と研究プロジェクト」

大学における研究の現状

細野教授は、まず、国立大学運営費交付金が年々減少しており、この状態が続くと現在の国力の維持が難しいこと、また、それに付随して様々なことが起きていると言及しました。

細野秀雄教授

1つ目の例として、修士課程修了者(自然科学系)の博士後期課程への進学率の減少を挙げ、大学の学術の担い手は大学院生、特に博士後期課程の学生であり、博士後期課程の学生数の減少が研究力の低下に繋がっている現状を述べました。二つ目の例として、主要国の論文数シェアおよびトップ10%補正論文数の推移に関するデータを示し、(トップ10%論文数の多い国から)アメリカ、中国、イギリス、ドイツ、日本、フランス、韓国の順であり、日本は運営費交付金の減少時期とトップ10%論文数の減少時期とが一致していると指摘した上で、このままではフランスと韓国にも抜かれるとの見方を示しました。そうした観点から、国力という意味では危ない状況であり、大隅先生がノーベル賞をもらって非常におめでたいが、20年後を考えると相当荒んだ状況になるというのが、サイエンティストだったらお分かりになると思う、と述べました。

続けて、大学等が企業・独立行政法人等と実施する共同研究の規模と件数のデータを示して、80%程度が300万円未満の規模に納まっていること、また、大学等の特許実施等件数および特許実施等収入の推移に関するデータでは、国立大学や独立行政法人など100機関全てを合わせた特許収入が20億円程度であることを示し、日本の産学連携が実効的な効果を上げていない現状を語りました。

大学にある研究所の役割

自らが籍を置く大学における研究所の役割については、研究所は研究に特化したところであり、学術の場である大学に対して「新しい学術領域の開拓」「インパクトの大きい領域の発展・展開」「プロの研究者の育成」を行う場であると述べました。私見と断った上で、教育プログラムをいくら整備してもそれだけでは優秀な研究者は育たず、優秀な研究者は優秀な研究者に触発されて育つこと、優秀な研究者の近傍にいて、影響を受けて、背中を見て育つ、それがプロの研究者の育成であり、それを行うのが本来は研究所であると強調しました。

その役割を果たすための制度としては、研究所のメンバーには「旬の研究を行っている人」がいて、若い世代に“あの人が研究所にいるからここで研究したい”と思わせる「透明で厳しい人事」を行うことが重要であると指摘しました。また、研究所のインフラとして、学院の研究室では困難な研究が科学技術創成研究院の研究所では出来るよう、特殊な条件や広いスペースを備える必要があると述べました。学院と科学技術創成研究院の関係については、カリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)とバークレーラボを一つの見本として取り上げました。バークレーラボには専任の研究員もいるが、バークレーの大学の先生がバークレーラボで主任研究員を兼務する例があり、東工大においても、たとえば大岡山キャンパスの教員が研究に特化したいと考えて大岡山の研究室を保持したまま、すずかけ台キャンパスの研究所でもう一つ研究室を持ってもよいのではないか、そうしたシステムを作らないとトップの研究は出来ないと思う、と述べました。

研究環境の充実に向けて

学術審議会総合政策特別委員会の座長をされていた野依先生の言葉「附置研究所の卓越拠点はWPI(世界トップレベル研究拠点プログラム)である」を引用し、WPIが取れないようでは世界トップレベルの研究所とはいえないこと、また東北大学のWPIの施設の評価委員として携わった経験から、この度発足した科学技術創成研究院を中心として、世界の冠たる軸となるような研究所を東工大にも作って欲しいとの希望を語りました。

東工大の今後の産学連携について語る細野教授

そうした研究環境を整えるためには、国に頼っているだけでなく、大学として産学連携を積極的に進めることで、東工大発のオリジナリティを伸ばしていくことが重要であると言及しました。産学連携の具体的な課題として、大学に対しては(1)機密保持が可能な専用施設の完備、(2)キャンパスから歩いていける距離へのリサーチパークの誘致、(3)産業が出来るだけの規模の大きな産学連携が出来るよう特許を取得し、それを売ってキャッシュが回っていく継続的なシステムの構築、(4)研究者をサポートするチームとしての知財保護に関する取組みの充実、(5)研究者が基礎研究は大学、応用研究は企業というステレオタイプにとらわれず、基礎の中から応用が、応用の中から基礎の問題が出てくるのがサイエンスであるとの認識を持つことを、国に対しては知的財産の流出を防ぐための施策への取組み、を求めました。

ここから先は各論として、1993年に東工大応用セラミックス研究所(2016年4月に科学技術創成研究院に改組)で研究を始めた頃に、野心的な教授陣の研究に対する姿勢にカルチャーショックを受けたことや、自身の研究分野である材料分野の特性等について話しました。さらに、自身の研究「透明酸化物半導体」について、文科省科研費の100万円規模の研究費支援が、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(ERATO)プロジェクトに採択されたことで年間3億円(計18億円)規模に増加したことを受け、論文の引用回数等も飛躍的に伸びたと述べました。また、自身の経験をもとに、研究プロジェクトの本質は、時間をお金で買うことであり、本来15年で研究することを5年で成果を出すことになるため、当然負担もかかる一方で感動も多いので、研究院のメンバーは、旬を迎える時期が来たら一度は大きな規模のプロジェクトに挑戦するべきだと思う、と話しました。

大隅良典栄誉教授(科学技術創成研究院)

「海外の大学を見て感じていること、私が東工大に抱いている夢」

科学と技術は車の両輪

大隅良典栄誉教授

大隅教授は、ノーベル賞受賞発表以降、異次元の生活を強いられているため講演準備が万全ではないとした上で、「科学とは、人類が営々として蓄積してきた知の総体であり、私たちがどういう時代に生きているかということとは決して切り離しようのないもので空想の世界にあるものではないこと、また、科学の本質は、“知りたい”という人間の知的な欲求そのものだと思っている。科学技術という言葉が盛んに出てくるが、科学は技術の基礎という位置付けではなく人間が持っている非常に大事な文化活動の一つであり、科学と技術は車の両輪であり、その二つで展開されていくのが本来あるべき姿だろう」と言及しました。

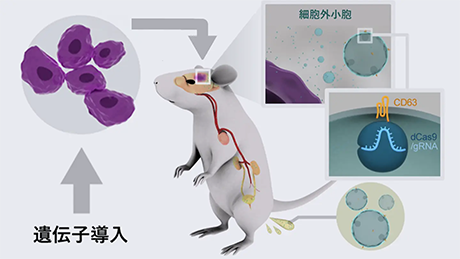

液胞に魅せられて

生命は、外部から供給されたエネルギーを変換して代謝しながら自己組織化しているという意味で極めて動的な存在であり、近代生物学の歴史は生命がいかに動的にしか存在しないのかを明らかにしてきたと言え、自身もその視点で研究をしていると述べました。分子生物学では大腸菌を材料にして全ての基本原理が明らかにされてきたが、その後私たちの身体を構成している真核細胞の問題に意識が移った時に、酵母という小さな細胞が非常に有用な役割を果たすようになってきた背景があり、さらに、“人があまりやらないことをやりたい”と考え、酵母の何の変哲もないオルガネラ(細胞内小器官)であり、ゴミ溜め程度で大したことをしていないとその当時多くの人が考えていた「液胞」というコンパートメントに興味を抱くようになったと話しました。

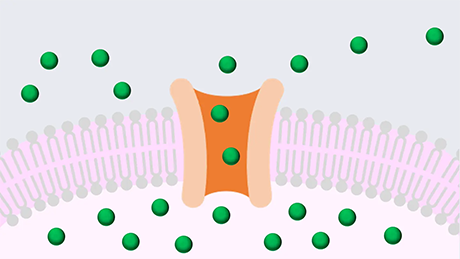

ノーベル賞に繋がった飢餓状態の液胞観察について語る大隅栄誉教授

バラの美しい色は液胞の中の色素を見ていることや、生薬の成分が液胞の中に詰まっていることなどを例に挙げながら、私たちは日常生活において液胞から多くの恩恵を受けていると述べ、生物学的に面白い問題が液胞の中にあると話しました。また、液胞の研究を進める中で、トランスポーターとしての機能から、1998年頃に分解コンパートメントとしての液胞の意味へと関心が移ったことや、当時は分解が合成よりもネガティブな雰囲気があって、生物科学の中で注目されない課題であったと述懐しました。分解の例として、私たちが1日に70~80gのタンパク質を摂る一方、200~300gのタンパク質を毎日合成しており、そのギャップを埋めるのは、私たちの身体で分解されたものがアミノ酸になって合成され、タンパク質になるというリサイクルのシステムがあるためであり、タンパク質にも寿命があって制御されていると述べました。さらに分かりやすい例として稲穂を挙げ、夏には緑色をしていて光合成をするための葉緑体をたくさん持つが、秋には光が弱くなるので葉っぱが黄色くなり、葉っぱにある全てのタンパク質を分解してコメに送って次世代を育てているとし、分解が次世代のためのリサイクルシステムであり、分解なくしては次の世代は生まれないと説明しました。私たちの身体もタンパク質の合成と分解の平衡によって支えられていて、1~2ヵ月でほぼ全て置き換わり、水だけでも10日間くらい生きていられるのはそうしたシステムによるものであること、また、分解は「壊れる」という受動的なものではなく、「壊れながら維持している」という能動的な過程であって、合成に劣らないたくさんの遺伝子が分解のために働いていると言及しました。

オートファジーとの出会い

タンパク質の細胞の中での分解を解明する中で、クリスチャン・ド・デューブ氏(ベルギーの生化学者)が細胞の一重膜の中に分解酵素をもっているライソゾームを発見し、エンドサイトーシス(細胞の外からライソゾームに運ぶシステム)と同時に細胞の中のもの(細胞質)をライソゾームに運ぶ自分自身の分解システムを「オートファジー(Self-Eating)」と名付けたことを紹介し、その後、オートファジーという現象が色々な細胞にあることが発見されたものの、メカニズムの解明が進んでいなかったこともあり、チャレンジングな問題であることを覚悟してこの問題を解きたいと思ったと話しました。

顕微鏡を眺めるのが好きで、その過程が見えないかと思って、分解酵素が無い酵母で飢餓状態の液胞を観察したところ、液胞の中に非常にきれいな球形の構造がたくさん溜まって、3時間くらい小さな液胞の中で動き回るのを確認できたのはとてもラッキーだった。これを見つけた時に、これはとても面白い現象に違いないと思ってこの28年間研究を続けてきたと語りました。細胞が飢餓を感じると小さな膜構造が現れて細胞質の一部を取り囲み二重膜構造を作って融合現象が起こり、自身らが「オートファジックボディ」と名付けた構造が液胞の中に運ばれる現象が酵母で発見出来た。それを受け、オートファジーに関わっている遺伝子群としてATGという遺伝子を見つけたこと、その解析に苦しんだ時代もあったが、それらの18個のオートファジーの遺伝子群が何をしているのかを突き止めることが出来たと話しました。それらの遺伝子を組み合わせ、分解のメカニズムを解明したことにより、オートファジーの研究が非常に大きな進展を得たことや、生存戦略としてオートファジーが非常に重要な役割を果たしていることを酵母で初めて示し、それに関わる遺伝子を見出してきた。その後、ATGのノックアウトやオートファジーの変異が動物細胞でどういう風に起こるのかを、東大の水島さんや新潟大学の小松さんをはじめとする多くの研究室で、多くの生物で解析される時代を迎えたと述べました。

オートファジーは、自分自身のリサイクルのシステムであることに加えて、異常なタンパク質やオルガネラを除去するという意味で細胞の中をいつもきれいにしておくという大事な機能を持っていることが分かってきたと述べ、バクテリア侵入、腫瘍細胞などにもオートファジーが大きな役割を果たしているという研究も進んできて、大きな領域になってきたと説明しました。私たちの研究でも、オートファジーがリサイクルシステムとしてだけでなく、分解されたものを一旦外に捨てられる装置として機能していることも分かっている。まだまだ取り掛からないといけない問題が山積しており、また、データを蓄積していかないといけないフィールドであると認識している。生命科学には本当の意味でゴールがなくて、あることが分かると次の疑問を生むという側面がある。これですべてが分かったというにはまだほど遠いとオートファジー研究の現状を語りました。

日本の科学の現状と東工大への期待

続いて、日本の科学の現状について、日本の大学の基礎体力が非常に低下しているのは深刻な問題だと述べました。教員自身も研究時間が少なくなって、論文を書く時間がないとか色々な雑事に追われて時間がなくなっている。教員があまり楽しげにしていなかったら大学院生が博士(後期)課程に行こうという意欲もなくなると指摘しました。今は、全ての研究資金が競争的資金になってしまい、長期的な新しいことにチャレンジするのが非常に難しい状況になっている。競争が激化すればするほど、手っ取り早くネイチャーに載るようなことをやろうとして多くの人が流行の分野の研究に集中してしまうのが日本の生物科学の弱いところで、いかにネイチャーに論文がたくさん出ようが、本当に革新的な研究はそこからは実は生まれていないと思う。大学人として、企業の研究などへの目配りもして気概を持ってほしいと述べました。

東工大に期待することとして、小さい大学のメリットを考えると良く、東工大は小さいがゆえに意思決定が早くチャレンジングなことが出来ると思うと述べました。MIT(マサチューセッツ工科大学)やCaltech(カリフォルニア工科大学)に伍した大学にすることを標榜するとしたら、ある一点突破をして、あるところで国際的な拠点になることを目指さないといけない。これからは民間との連携が必要で、連携のあり方としては必ずしも共同研究ではなく、緊密な情報交流が出来るようなシステムを作ってみたらどうかと提案しました。また、若い人がチャレンジングな課題に取り組める環境整備や、ケンブリッジ大学の新しい研究所やイギリスのクリック研究所のようなコア・ファシリティといった環境整備も必要で、個人個人が努力するという時代ではないのかもしれないと指摘しつつ、自身らの(細胞制御工学)研究ユニットが、センターもしくは研究所になることを願っており、国際レベルの研究が出来る細胞生物の拠点であってほしい、そうした新しいシステムが導入される中で、次世代を担う研究者がそこから育っていくよう導くことが私たちの使命であると述べました。

最後に、日本の今の大学院生に向けて、自分の興味や抱いた疑問を大事にしてほしい。一番競争の激しいところで勝てるという自信があるのなら流行を追ってもよいと思うが、そうでないのなら、“何がまだわかってもいない問題で、新しい問題なのか”を見極める目を持ってほしいと話し、人と違うことを恐れずに自分のやりたいことをやってもらいたい。自身の支えになるような、自分の研究の理解者を作る努力を惜しまないでほしいとメッセージを送りました。

白川英樹博士(本学卒業生、筑波大学名誉教授)

「東京工業大学で学んだこと」

研究する上で大切なこと

白川英樹博士

まず、東工大を離れたのが1979年頃であり、すずかけ台キャンパスが当時は長津田キャンパスだったことや、久しぶりに訪れて建物が増えていて驚いたと語りました。

新しい研究院の創立にあたっては、研究にはお金がかかり、立派な機械や施設が必要である、細野先生の講演では100万、200万円は非常に少額だとの話しもありましたが、私自身はそれだけいただければ、ノーベル賞とまでは行きませんけれどもそこそこの研究をする自信はある、と述べ、会場から笑い声が上がりました。続いて、確かに研究費は多ければ多い方がよく、設備は立派なほどよいが、それは必要条件であって十分条件ではない。では十分条件は何かというと、「人」であり、その研究にふさわしい人をどう育てるかが大学の役目だと思うと言及しました。

次に、自身の経歴について触れ、1957年に東工大理工学部に入学し、学部、修士、博士の9年間と助手の11年間は大岡山キャンパスにて研究を続け、その間1年間アメリカ留学(ペンシルバニア大学)をして、帰国後長津田キャンパスに2年間、筑波大学に移って20年間を研究に費やしたと語りました。小さい頃は昆虫採集や植物採集、ラジオの組み立てや読書に夢中で、それらを通じて本物・実物、自然に学ぶことが大切だと学び、よく観察する、よく記録する、よく調べる、最後によく考えるということが知らず知らずのうちに身に付いていて、大学に入って研究を行う上でも役立ったと話しました。

人との出会いの大切さ

理工学部一つの単科大学である東工大で科学者を目指そうと思ってお兄さんに相談したところ、“そんな頭の中が同じ人間ばっかりのところに行くな、もっと多様な考えをもつところに行け”と大反対されたが、有機化学、高分子化学の分野に著名な先生がおり、また、小さな単科大学で非常に風通しがよくて進路選択の自由度が大きそうだと考え、入学を決意したと語りました。当時の入学者は380名ほどと少なく大体の学生の顔が分かって話が出来る環境にあったこと、また“頭の構造が同じでも、専門が違えば少しは違うだろう”と積極的に他専攻の学生とも交流を持ったことや、研究室所属にあたり、合成を専門にする神原先生のところに行きたかったが競争率が高くて、高分子物性が専門で非常に厳しい金丸研究室に入ることになったが、結果的に非常に良い訓練になったと当時を述懐しました。

また、当時の教養教育では、英語の伊藤整先生、哲学の鶴見俊輔先生、心理学の宮城音弥先生、教育社会学の永井道雄先生などから講義を受けるなど充実していたことや、今思うと、自然科学は大好きだったが、それだけが大切なのではなく、社会科学、人文科学などの学術全般、さらに言えば芸術を含めた教養教育の大切さを実感したと語りました。

理科好きだった子供時代について語る白川博士

大学院で神原研究室に移り、大学院での研究を通じて、人との出会いが非常に重要であることに気付かされたと述べ、神原研究室では研究室での研究だけではなく、当時助手をされていた山﨑升先生が積極的に外部(他大学や研究所)の研究者に引き合わせてくれ、さらにそこで研究もするという環境を作ってくれたと話しました。アメリカ留学のきっかけも、山本明夫先生がノーベル賞の共同受賞者の一人であるアラン・マクダイアミッド先生に引き合わせてくれたおかげであって、ノーベル化学賞受賞に繋がる研究ができたという意味でも極めて重要な出会いだったと述べました。

ノーベル賞に繋がった研究に対する姿勢

ノーベル賞を共同受賞したアラン・ヒーガー先生は固体物理学者、アラン・マクダイアミッド先生は無機化学者、自身は高分子科学者と、異なる背景を持つ研究者が巡り合ったことが、研究の発展において極めて重要であったとの経験から、研究の質を高めるためには(1)人と人との出会いと交流が必要で決定的な役割を果たしていること、(2)化学(高分子科学)と物理学(固体物理学)の単なる共同研究ではない密接な交流の結果であること、(3)接点だけでの学際(協力)的関係では機能しないこと、(4)相手の分野のことを十分理解した上で研究を行っていく融合が必要であること、を挙げました。

最後に、新たに発足した科学技術創成研究院が学内や国内だけでなく、海外の研究者や研究機関との交流や活発な連携を実行することで素晴らしい研究成果を上げることを期待している、また、設備とお金だけではなく、「人」が大切であるということを念頭に置いて発展してほしいとの応援メッセージをいただきました。

(左から)益科学技術創成研究院長、白川博士、大隅栄誉教授、細野教授

科学技術創成研究院は、新たな研究領域の創出、人類社会の問題解決、および将来の産業基盤の育成を使命として、2016年度に研究改革の目玉として設立されました。

すずかけ台・大岡山両キャンパスにまたがる4つの研究所、2つの研究センターおよび10個の研究ユニットから構成され、全体で約180名の常勤研究者を擁しています。学内外の研究者の人事交流や、異なる専門領域の融合研究を推進するとともに、研究に没頭できる支援体制を整備し、次世代の革新的研究の創出に向けた仕組みを備えた組織を目指しています。

- 科学技術創成研究院設立記念式典を開催|東工大ニュース

- 最先端を究める研究ユニット リーフレット公開|東工大ニュース

- 研究力のさらなる強化に向けて「科学技術創成研究院」設置を記者発表|東工大ニュース

- 東京工業大学 大学改革 ―日本の東工大から、世界のTokyo Techへ―|東工大ニュース

- 科学技術創成研究院|組織一覧|東工大について

- 細胞制御工学研究ユニット|科学技術創成研究院

大隅良典栄誉教授が「オートファジーの仕組みの解明」により、2016年ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。受賞決定後の動き、研究概要をまとめた特設ページをオープンしました。