材料系 News

拡散誘起再結晶領域におけるカーケンドール効果の解明

高温での安定性と耐久性に優れた新規金属材料開発に期待

要点

- 異種金属界面の拡散誘起再結晶領域で生成するボイドの成長機構を解明。

- 実験的な観察と数値解析モデルからカーケンドールボイドの分布と量を定量化。

- カーケンドール効果を利用した多孔質微細組織を持つ材料など、新たな高温金属材料の開発に期待。

概要

東京工業大学 物質理工学院 材料系の小林郁夫准教授とMinho Oh(オ・ミンホ)助教(ともに材料コース 主担当)らの研究チームは、ニッケル-タングステン界面(Ni/W)に形成される拡散誘起再結晶(DIR)領域[用語1]内でのカーケンドールボイド[用語2]を実験的に観察し、成長機構を解明することに成功した。

高温金属材料の開発において、金属間化合物の形成とカーケンドールボイドの生成は、材料の安定性と耐久性に大きな影響を与える大きな問題である。しかしこれまで、カーケンドールボイドの直接的な観察や定量的な分析はほとんど行われてこなかった。

研究チームは今回、Ni/W拡散界面での相互拡散により形成される金属間化合物層とDIR領域を観察した。同時に、DIR領域内のNiおよびWの拡散速度差によって生じるカーケンドール効果でボイドが生成される過程を実験的に観察した。さらにカーケンドールボイドの分布と量を実験的観察と数値解析モデルによって同時に定量化し、比較解析した。これらの結果から、Ni4W金属間化合物の形成やDIR領域の生成、カーケンドールボイドの生成過程を解明することに成功した。

今回の研究では、カーケンドールボイド生成に関する従来のモデルを改善するとともに、相安定性や原子移動の速度について、高温金属材料の開発に役立つ知見を得ることができた。

本研究の成果は、防衛産業用の金属材料などの高温用金属材料の開発に貢献できる。今後は高温での材料の安定性と耐久性の向上や、カーケンドール効果を利用した多孔性微細組織を持つ材料の製造などへの応用が期待される。

本研究成果は、東京工業大学 物質理工学院 材料系の梶原正憲名誉教授、小林郁夫准教授、Minho Oh助教、Chosun UniversityのHee-Soo Kim(キム・ヒース)教授によって行われ、「Journal of Alloys and Compounds」で4月21日にオンライン掲載された。

背景

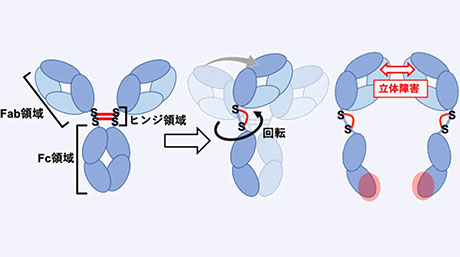

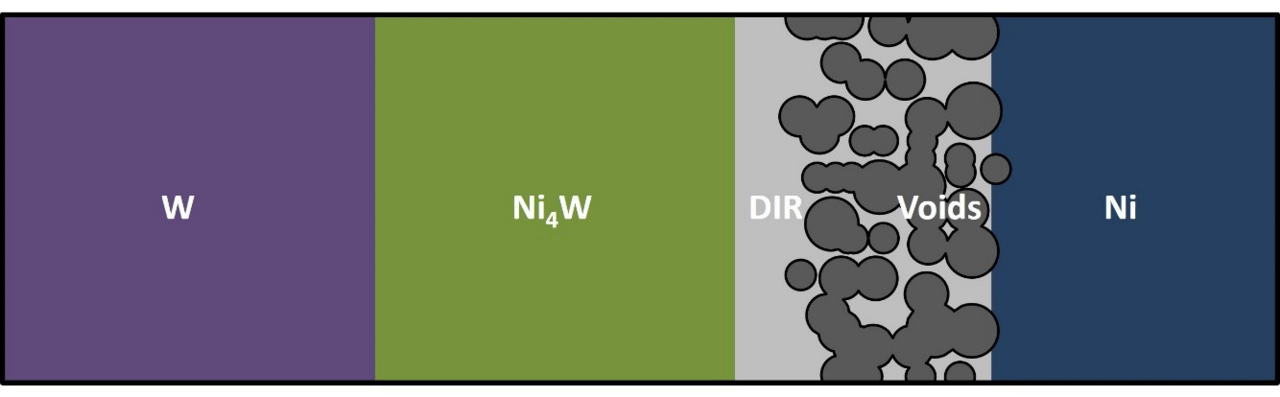

高温金属材料の開発において、2種類以上の金属によって構成される化合物である金属間化合物の形成とカーケンドールボイドの生成は重要な課題である。ニッケル-タングステン(Ni/W)界面では、ニッケル(Ni)原子とタングステン(W)原子の相互拡散により金属間化合物層が形成され、同時に拡散誘起再結晶(DIR)領域が生成する(図1)。これらの問題は、高温での材料の安定性と耐久性に大きな影響を与える。過去の研究では、異種金属間界面での金属間化合物の形成とDIR領域の生成に焦点を当ててきたが、拡散元素間の速度差によって生成されるカーケンドールボイドに対する定量的な分析や、熱処理時間による変化に関する研究は非常に限られている。特に、DIR領域でのカーケンドールボイドの直接的な観察はこれまで行われていなかった。

本研究では、さまざまな実験手法を使用して、Ni-W拡散界面での金属間化合物層とDIR領域の形成とともに、DIR領域でのカーケンドールボイド生成を初めて直接観察した。さらに数値解析モデルを使用して、カーケンドールボイドの定量的な解析を行い、生成メカニズムを解明した。

図1. Ni/W界面の模式図

研究成果

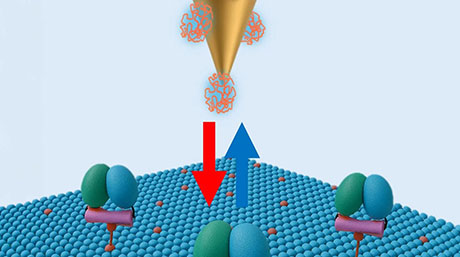

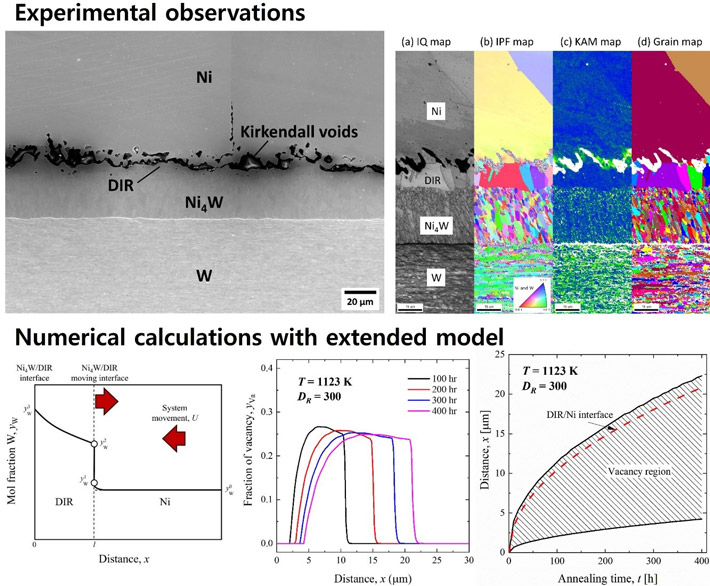

本研究ではさまざまな実験技術を用いて、Ni/W拡散界面での相互拡散により形成される金属間化合物層とDIR領域を観察した(図2上)。同時に、DIR領域内のNiおよびWの拡散速度差によって生じるカーケンドール効果により、ボイドが生成されることを実験的に観察した。さらに、カーケンドールボイドの分布と量を実験的観察と数値解析モデルによって同時に定量化し、比較解析した(図2下)。これらの結果から、Ni/W界面での相互作用に関する洞察を得ることで、Ni4W金属間化合物の形成やDIR領域の生成、およびカーケンドールボイドの生成過程を理解することができた。Ni4WとNiの間に形成されるDIR領域の生成には、拡散速度が速い粒界拡散の寄与が体積拡散より約300倍多いことが本研究から確認され、粒界拡散によってカーケンドールボイドの生成も促進されることが解明された。これにより、拡散界面での完全固溶領域や、金属間化合物内でのカーケンドール効果によるボイド生成に関する従来のモデルの課題を改善できた。さらに高温金属材料での応用につながる、相安定性や原子移動の速度についての知見が得られた。

- 図2. Ni(W)DIR領域に生成したカーケンドールボイドに関する実験的観察結果(上)と、数値解析計算による分析結果(下)

社会的インパクト

本研究の成果は、より安全かつ信頼性の高い高温金属材料やシステムの開発につながるものであり、防衛産業用などの高温用金属材料の開発に貢献することが期待される。金属間化合物層とDIR領域の形成メカニズムを理解できたことは、高温での材料の安定性と耐久性の向上につながる。また、カーケンドールボイドの生成と関連する新たな洞察は、高温環境で発生する可能性のある材料の損傷の対処や、故障メカニズムの理解に活用することができる。さらにカーケンドール効果を利用した多孔性微細組織を持つ材料の製造にも寄与することが可能である。これらの研究成果は、高温で使用される金属材料の熱処理やプロセス開発、高温環境での構造物や装置の設計に活用されることが期待される。

今後の展開

この研究の今後、今回の研究で得られた結果をもとに、さらに深い実験や理論研究を行うことができる。たとえば、さまざまな実験条件でのデータ収集と分析によって、結果の一般性を確認し、追加のメカニズムや相互作用を探索することができる。同時に、研究結果を活用して産業現場での応用可能性を探求することも重要である。具体的には、カーケンドール効果を利用した多孔質微細組織を持つ材料の開発技術などを通じて、実際の製品やプロセスの開発に活用し、新しい材料や技術の開発に貢献できる。さらに、この研究を基にしたより広範な研究プロジェクトを計画し、推進して、関連分野での知識増進とイノベーションをリードすることもできる。

- 付記

本研究は、池⾕科学技術振興財団の⽀援を受けて実施した。

- 用語説明

- 論文情報

| 掲載誌 : | Journal of Alloys and Compounds |

|---|---|

| 論文タイトル : | Understanding Kirkendall effect in Ni(W) diffusion-induced recrystallization region |

| 著者 : | Minho Oh, Hee-Soo Kim, Equo Kobayashi, Masanori Kajihara |

| DOI : | 10.1016/j.jallcom.2024.174556 |

- 液体金属スズで構造を保護する核融合炉機器の開発に見通し|東工大ニュース

- 研究動画「液体金属 その新たな可能性」を公開|東工大ニュース

- ゴミにならないエコなコンクリート 近藤正聡准教授がプレスセミナーで説明|東工大ニュース

- 「異分野融合研究支援」を創設 3チームに授与|東工大ニュース

- オ・ミンホ Minho O|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 小林郁夫 Equo Kobayashi|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- Minho O | Google scholar

- 小林郁夫研究室|物質理工学院 研究室検索サイト

- 小林郁夫研究室 ―研究室紹介 #22―|材料系 News

- 材料コース(大学院課程)|教育|物質理工学院 材料系

- ライフエンジニアリングコース(大学院課程)|教育|物質理工学院 材料系

- 材料系(学士課程)|教育|物質理工学院 材料系

- Chosun University

- 研究成果一覧