材料系 News

室温に近い温度でスルフィドからスルホンを選択的に合成

高性能な六方晶ペロブスカイト酸化物ナノ粒子触媒を開発

ポイント

- 酸素分子のみを酸化剤として使用し、室温に近い温和な条件でスルフィド酸化を実現。

- スルフィドからスルホンへの酸化が99%以上の選択性で進行。

- 多元素の組み合わせによる協奏効果を活用し、触媒の貴金属量を大幅に削減。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※総合研究院 フロンティア材料研究所の鎌田慶吾教授と和知慶樹特任助教、東北大学 金属材料研究所の熊谷悠教授らの研究チームは、マンガン(Mn)、ストロンチウム(Sr)、ルテニウム(Ru)を組み合わせたペロブスカイト酸化物[用語1]が、酸素分子(O2)のみを酸素源として、硫黄化合物であるスルフィド[用語2]を有用なスルホン[用語3]へと効率的に変換できることを発見しました。

酸素分子を酸化剤とするスルフィド酸化は高難度反応の一つであり、新しい固体触媒の設計と開発が切望されていました。特に、スルフィドからスルホンへの酸化では、酸素分子を触媒表面で活性化し、スルフィドの硫黄原子へ二つの酸素原子を効率的に移動させる必要があります。従来の触媒では、スルホンを選択的に合成するためには80℃から150℃程度の高温や多量の貴金属を必要とすることが課題でした。

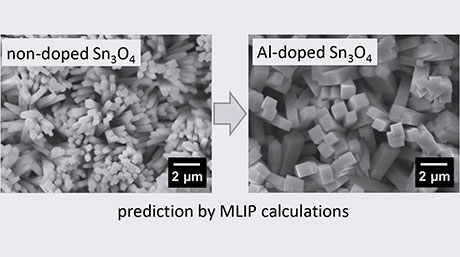

本研究では、面共有酸素構造[用語4]を持つ六方晶ペロブスカイトSrMnO3に着目し、Ruを少量添加(ドープ)したナノ粒子触媒(SrMn1−xRuxO3)を設計しました。その結果、本触媒は室温に近い30℃でスルフィドを選択的にスルホンへと酸化することを見出しました。Ruをわずか1%ドープしただけでも触媒性能が飛躍的に向上するため、貴金属の使用量を大幅に削減することに成功しました。また、実験化学と第一原理計算[用語5]を駆使したアプローチによって、RuドープがMnを架橋する面共有酸素の反応性を増大させ、高効率なスルフィド酸化を実現する反応メカニズムを明らかにしました。本研究は、結晶構造の制御と多元素化の組み合わせにより、高性能な酸化物触媒を設計するための重要な指針を示します。

本研究成果は、4月3日付で米国Wiley社「Advanced Functional Materials」に掲載されました。

※2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

SrMn1−xRuxO3ナノ粒子触媒によるスルフィドの酸化反応

背景

選択酸化反応は、汎用化成品やプラスチック、医薬品原料などの高付加価値製品の製造プロセスにおいて重要な役割を持ち、工程のうち約30%を占めます。従来、選択酸化反応の酸化剤には、有毒な副生成物を伴う有機過酸化物や、比較的高価な過酸化水素が用いられてきましたが、環境負荷やコストの観点を考慮すると、酸素分子のみを酸化剤とする選択酸化反応が理想的なプロセスと言えます。しかし、酸素分子のみによる選択酸化反応は、温和な条件で高い選択性を維持しながら反応を制御することが難しく、新しい触媒の開発が急務となっています。

選択酸化反応のうち、スルフィド酸化により得られるスルホキシド[用語6]やスルホンは、医薬品や溶媒、機能性ポリマーに含まれる重要な化合物です。従来の触媒では、高活性を実現するために多量の貴金属を必要とし、スルホンを選択的に合成するためには80℃から150℃程度の高温条件が必要などの課題がありました。

本研究では、資源豊富なマンガンを活性中心とする高性能触媒の開発を目指し、六方晶ペロブスカイトSrMnO3に着目しました。六方晶ペロブスカイトはBサイト金属(ペロブスカイト酸化物の一般式ABO3のうちBに相当する金属)が三つの酸素原子で架橋された面共有酸素構造を持ち、磁性材料やイオン伝導材料として特異な機能を示すことが報告されていますが、触媒への応用は水電解など一部の反応に限られていました。SrMnO3自体はスルフィド酸化に対して不活性ですが、本研究ではSrMnO3のBサイトに異なる金属をドープすることで、面共有酸素の反応性を制御し、高選択的なスルホン合成を実現する新しいアプローチを試みました。

研究成果

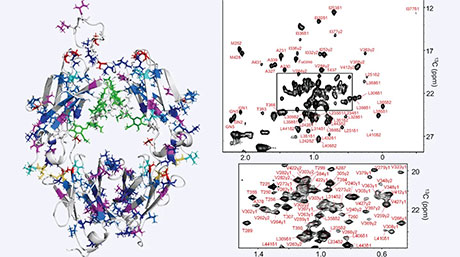

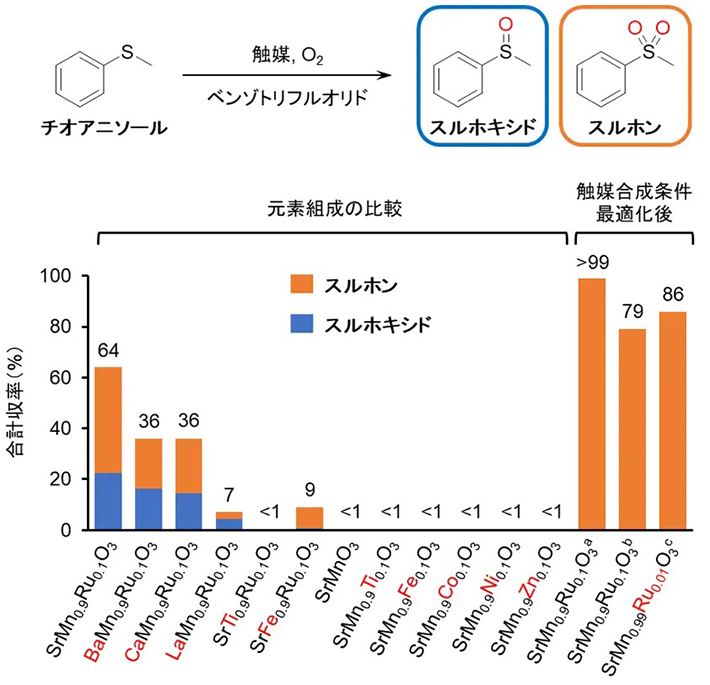

本研究では、チオアニソール[用語7]をモデル基質とし、酸素分子を酸化剤として用いたスルフィド酸化反応に有効なペロブスカイト酸化物の元素組成を探索しました。具体的には、当研究室で独自に開発してきた合成法を用いて、AB0.9B’0.1O3の組成を持つペロブスカイト酸化物ナノ粒子[用語8]を合成し、チオアニソール酸化反応に応用しました(図1)。酸化生成物としては、対応するスルホキシドおよびスルホンのみが得られ、C–S結合の切断を伴う副生成物は確認されませんでした。最も高い合計収率を示した元素の組み合わせはストロンチウム(A)、マンガン(B)、ルテニウム(B')であり、SrMnO3自体は不活性であった一方、わずか1%のRuをドープしたSrMn0.99Ru0.01O3でも反応を進行させることが確認できました。最適化した条件で合成したSrMn0.9Ru0.1O3触媒を用いたところ、60℃で選択酸化反応が完全に進行し、スルホンのみが選択的に得られることを見出しました。さらに、酸素圧力を10気圧まで上げた場合、30℃でも反応が効率的に進行し、高収率でスルホンが得られました。

図1. チオアニソール酸化反応における触媒効果

SrMn0.9Ru0.1O3は反応後にろ過により回収可能で、スルホン収率が低下することなく5回再利用できました。またチオアニソール以外にも16種類のスルフィドの酸化に適用可能であり、いずれも対応するスルホンが75%以上の高収率で得られました。

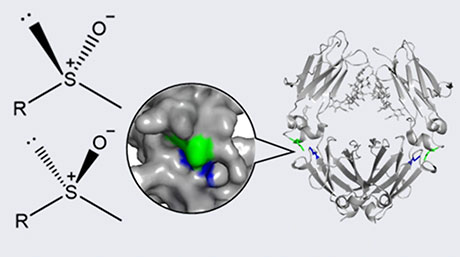

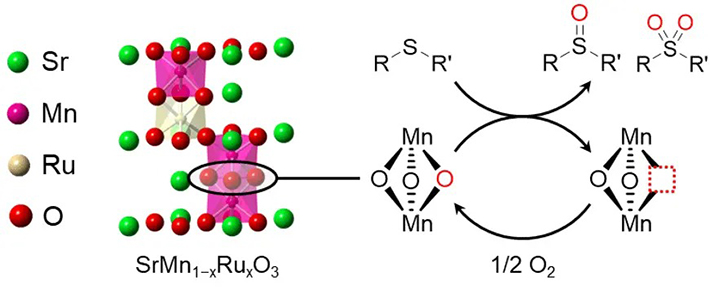

反応機構の検討を行ったところ、ペロブスカイト酸化物表面の格子酸素[用語9]がスルフィドに移動し、酸素空孔[用語10]を形成することで進行することが判明しました(図2)。さらに実験化学および第一原理計算の結果から、六方晶ペロブスカイトSrMnO3の面共有酸素(Mn–O–Mn)がRuドープによって活性化され、高いスルフィド酸化活性を示すことを明らかにしました。

図2. SrMn1−xRuxO3触媒を用いたチオアニソール酸化反応における推定反応機構

社会的インパクト

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、資源の有効活用と環境負荷低減を両立させる化学品合成プロセスの開発が求められています。酸化反応においては、酸素分子を酸化剤として用い、室温近くの温和な条件で高い選択性と活性を実現することが理想です。しかし、実用的な触媒の多くは、自動車排ガス浄化触媒(ロジウム、パラジウム、白金を含む)に代表されるように、高い活性を得るために貴金属を活性中心としています。本研究では、面共有酸素構造を持つマンガンイオンの特異な反応性を活用し、少量のルテニウム添加によってその活性を向上させることで、資源豊富なマンガンを活性中心とした触媒による低温スルフィド酸化を実現しました。このアプローチにより、貴金属への依存を低減しながらも高い酸化活性を維持し、資源活用の観点からも持続可能な化学品合成プロセスの実現に大きく貢献することが期待されます。

今後の展開

本研究では、マンガン、ストロンチウム、ルテニウムの三元素全てが、活性点構造および酸化還元特性の制御において重要な役割を果たすことを明らかにしました。ペロブスカイト化合物の大きな利点は、周期表のほぼ全ての元素を構成元素として利用できる高い柔軟性にあります。本研究の知見をもとに多元素化への理解を深めることで、貴金属フリーのスルフィド酸化触媒や、スルフィド酸化以外の高難度選択酸化触媒への発展が期待されます。

- 付記

本研究は、日本学術振興会(JSPS) 科学研究費助成事業(課題番号24H00393)、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 CREST(課題番号JPMJCR22O1)、文部科学省 国際・産学連携インヴァースイノベーション材料創出プロジェクトの支援のもと実施されました。

- 用語説明

| [用語1] |

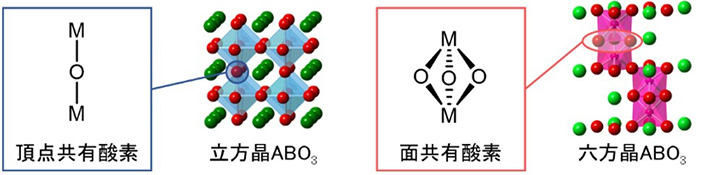

ペロブスカイト酸化物:一般的にABO3という組成式を持つ遷移金属酸化物などの結晶。元素の構成により、物理・化学的性質を制御できるため、圧電体、強誘電体、磁性体、超伝導体、触媒などの分野で広く研究されている。理想的には頂点共有酸素構造のBO6の間に12配位のAがある立方晶構造であるが、Aがイオン半径の大きいアルカリ土類金属イオンの場合は面共有酸素構造を持つ六方晶構造になることがある(下図)。

|

|---|---|

| [用語2] | スルフィド:スルフィドは−2価の硫黄原子が2個の有機官能基を結合した有機化合物である。スルフィド酸化は石油や天然ガス中から硫黄成分を除去する脱硫反応としても注目されている。 |

| [用語3] | スルホン:スルフィドが酸化され、硫黄原子に酸素原子が2個結合したもの。医薬品、溶媒、機能性ポリマーなどとして使われる。 |

| [用語4] | 面共有酸素構造、頂点共有酸素構造:酸素原子6個に囲まれた金属Mは、頂点と中心にそれぞれ酸素と金属を位置させた正八面体MO6で表すことができる。MO6八面体同士が頂点で結合したもの(金属同士が酸素原子1個で架橋)を頂点共有酸素構造、面で結合したもの(金属同士が酸素原子3個で架橋)を面共有酸素構造という。 |

| [用語5] | 第一原理計算:実験で得られた結果を参照しないで構成元素と構造のみをパラメーターとし、系の電子状態やエネルギーなどを求める計算手法。 |

| [用語6] | スルホキシド:スルフィドが酸化され、硫黄原子に酸素原子が1個結合したもの。医薬品、溶媒、錯体触媒の配位子、酸化反応の酸素源などとして使われる。 |

| [用語7] | チオアニソール:芳香族スルフィドの一種。酸素雰囲気下において触媒を用いなくても酸化反応が進行する脂肪族スルフィドと比較して、一般的に反応性は低い。 |

| [用語8] | ナノ粒子:ナノメートル(100万分の1ミリメートル)の大きさを有する粒子 |

| [用語9] | 格子酸素:金属酸化物の結晶格子に組み込まれた酸化物イオン。酸素分子や触媒表面に吸着した酸素分子と区別される。 |

| [用語10] | 酸素空孔:格子酸素が脱離してできるすき間。 |

- 論文情報

| 掲載誌: | Advanced Functional Materials |

|---|---|

| タイトル: | Oxygen Defect Engineering of Hexagonal Perovskite Oxides to Boost Catalytic Performance for Aerobic Oxidation of Sulfides to Sulfones |

| 著者: |

Keiju Wachi*, Masashi Makizawa, Takeshi Aihara, Shin Kiyohara, Yu Kumagai, Keigo Kamata* *corresponding author |

| DOI: |

10.1002/aelm.202400880 |

関連リンク

- 低級アルカンをアルコールへ変換できる安価な鉄触媒を開発|Science Tokyoニュース

- 液体中で高機能触媒として働くペロブスカイト酸化物の開発|旧・東京工業大学

- トンネル構造をもつマンガン酸化物のナノ粒子触媒を合成|旧・東京工業大学

- 理想とされるC-H結合の直接酸化反応を低温・高効率で達成|旧・東京工業大学

- 複雑な工法を用いず多孔質β-二酸化マンガン微粒子触媒を合成|旧・東京工業大学

- 貴金属触媒を使わずバイオマスからプラスチック原料を合成|旧・東京工業大学

- 硫黄化合物を低温・高効率で酸化する環境型触媒を開発|旧・東京工業大学

- 欲しいものだけを合成する新触媒 —医農薬からバイオマスの高付加価値化まで—|旧・東京工業大学

- 新触媒で糖由来化合物から欲しいものだけを合成—バイオマス資源から有用化成品製造への応用に期待—|旧・東京工業大学

- 東工大教員8名が平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞|旧・東京工業大学

- 鎌田慶吾 Keigo Kamata|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 和知 慶樹 Keiju Wachi|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 熊谷 悠 Yu Kumagai|東北大学 研究者紹介

- 鎌田研究室

- フロンティア材料研究所

- 東北大学 金属材料研究所

- 材料系(大学院課程)|教育|物質理工学院 材料系

- 材料系(学士課程)|教育|物質理工学院 材料系

- 総合研究院

お問い合わせ

(研究に関すること)

東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所

教授 鎌田 慶吾

E-mail : kamata@msl.iir.isct.ac.jp

Tel/Fax :045-924-5338

(JST事業に関すること)

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

安藤 裕輔

E-mail : crest@jst.go.jp

Tel :03-3512-3531 /Fax :03-3222-2066