材料系 News

高コントラストな電子顕微鏡イメージング法を開発

走査透過電子顕微鏡での生体試料観察などを容易に

ポイント

- 高コントラストなイメージングを極めて簡便に実現する電子顕微鏡法を開発

- 走査透過電子顕微鏡に従来の円形ではなく半円形の開口絞りを導入し、広い空間周波数で高コントラストな位相イメージングを実現

- 従来法では困難であった生体試料や有機材料の高コントラストイメージングを可能にし、医療・生物研究や材料開発に貢献

概要

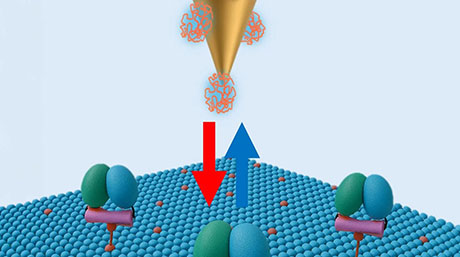

東京科学大学(Science Tokyo)※ 物質理工学院 材料系の三宮工教授(材料コース 主担当)と日本電子株式会社の安原聡博士、FHエレクトロンオプティクスの細川史生代表、京都工芸繊維大学の浅岡定幸准教授、同志社大学の彌田智一教授らの研究チームは、走査透過電子顕微鏡に、半円形の開口絞りを導入することで、低い空間周波数[用語1]から高い空間周波数まで均一な情報伝達を可能とする位相イメージング法[用語2]を開発しました。また本手法を、有機材料や生体試料、磁性材料のイメージングに適用し、高いコントラストでの位相イメージングが可能であることを確認しました。

これまでの位相イメージング法には位相板劣化の問題がありましたが、本手法は、通常の走査型透過電子顕微鏡に半円形の開口絞りを導入するだけの極めて簡便で安価なセットアップで、高コントラストでの位相イメージングを実現しました。電子散乱が少なく低コントラストな軽元素からなる構造をもつ生物試料の観察はもちろん、同様に軽元素からなる有機材料の解析・開発、半導体や磁性体における電磁場分布の解析など材料解析・開発にも広く適用されることが期待できます。

本成果は、1月13日付の「Ultramicroscopy」誌にオンライン掲載されました。

※2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

電子顕微鏡は、さまざまな物質の構造を原子スケール(0.1 nm程度)までの高い空間分解能で可視化することができます。一方で、有機物や生体など軽元素からなる数十~数百nm程度の構造では、電子線散乱が弱く、空間周波数が低いため、高コントラストで可視化することは困難でした。この問題を解決するため、最近になって、電子顕微鏡でも光学顕微鏡における位相差法に相当する、位相板を用いた位相イメージング法が用いられ始めていますが、これまでの手法では、電子線照射による位相板自体の経時劣化が問題となっていました。本研究では、位相板を使うのではなく、走査透過電子顕微鏡に劣化することのない厚い半円形の開口絞りを導入するだけで、そのほかのハードウェアを変えることなく、低い空間周波数から高い空間周波数までの構造で広く高コントラストで可視化できる位相イメージング法を開発しました。このアプローチは、透過電子顕微鏡におけるフーコー法、光学イメージングにおけるシュリーレン法に相当しますが、走査透過電子顕微鏡法では未開拓でした。

研究成果

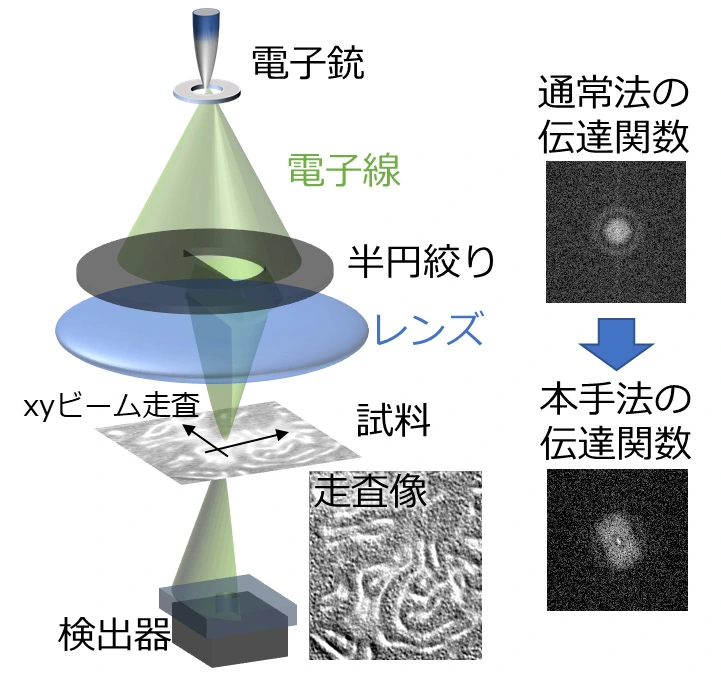

本研究では、通常の走査透過電子顕微鏡の明視野イメージング法[用語3]で用いる円形の開口絞りのかわりに、半円形の開口絞りを導入することで、低空間周波数と高空間周波数の両方を含む位相コントラスト伝達関数[用語4]をもつ位相イメージング法を開発しました。このコントラスト伝達関数は、通常の明視野像成分に加えて微分位相コントラスト成分を含むため、フォーカスによらず、すべての空間周波数において均一な強度成分が得られます(図1)。

図1. 半円開口絞りを用いた走査透過電子顕微鏡法の模式図

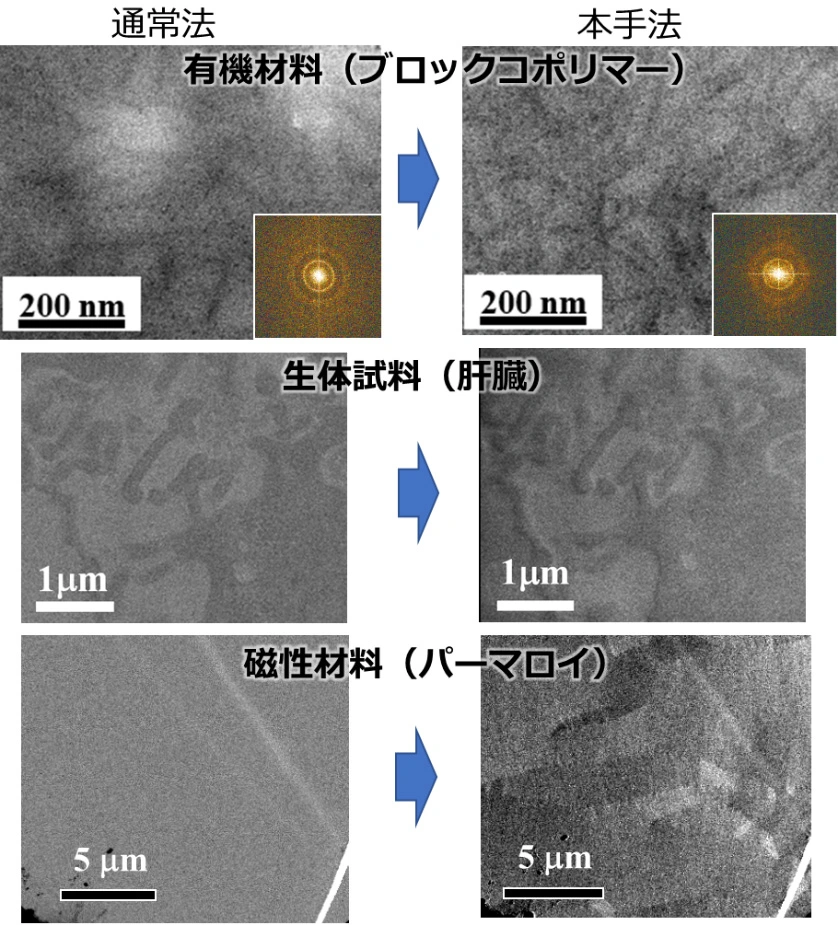

本手法を有機材料や生物試料、磁性試料の可視化に適用したところ、通常の明視野イメージング法に比べて高いコントラストでのイメージングが可能であることを確認しました(図2)。特に、有機材料と生体試料では、微分位相コントラスト成分に相当する、エッジにおける強いコントラスト増強が見られました(図2上段・中段)。また磁性材料では、通常法では全く観察できない磁区が明瞭に可視化されました(図2最下段)。

図2. 本手法を用いた有機材料・生体試料・磁性材料のイメージング例

社会的インパクトと今後の展開

今回開発した手法では、走査透過電子顕微鏡に半円形の開口絞りを導入するだけで、極めて簡便に高コントラストな位相イメージングが可能となるため、通常の電子顕微鏡とほぼ変わらない安価なセットアップで高いクオリティでのイメージングが可能となります。この手法を生物分野で用いることで、これまで染色を必要としていた生体組織を、染色なしのナマの状態での観察できるようになります。また有機材料でも、従来は、材料の構造変化などの懸念がありながらも、染色後の観察が一般的でしたが、この手法により、材料構造をそのまま観察できるようになり、今後は材料開発・解析への展開が期待されます。さらに、構造のイメージングだけでなく、半導体における電位(電場)分布や、磁性材料における磁場(磁区)解析も可能なため、今後はデバイス開発分野での応用が見込まれます。

- 付記

本研究は日本学術振興会 科学研究費助成事業(課題番号22H05033, 24H00400)およびand JST 創発研究(課題番号JPMJFR213J)の支援のもと実施しました。

- 用語説明

| [用語1] | 空間周波数:試料中の構造(ポテンシャル)変化の周期。原子など細かい構造では高く、細胞の形など大きな構造では低い。 |

|---|---|

| [用語2] | 位相イメージング:波が物質と相互作用する際に生じる、波の位相変化をコントラストとして用いて画像を得る可視化技術。有機物などの試料では、低い空間周波数の位相変化しかおきないため、コントラストの高いイメージングが難しい。光学顕微鏡では、細胞などのイメージングには、位相板を用いた位相イメージングが行われている。 |

| [用語3] | 明視野イメージング法:透過波のみあるいは透過波と散乱波が干渉した強度をイメージングする手法。 |

| [用語4] | 位相コントラスト伝達関数:位相変化を、コントラスト強度として線形に伝達する応答を、空間周波数の関数としてあらわしたもの。 |

- 論文情報

| 掲載誌: | Ultramicroscopy |

|---|---|

| タイトル: | Semicircular-aperture illumination scanning transmission electron microscopy |

| 著者: | Akira Yasuhara, Fumio Hosokawa, Sadayuki Asaoka, Teppei Akiyama, Tomokazu Iyoda, Chikako Nakayama, Takumi Sannomiya |

| DOI: |

10.1016/j.ultramic.2025.114103 |

研究者プロフィール

三宮 工 Takumi SANNOMIYA

東京科学大学 物質理工学院 材料系 教授

研究分野:電子顕微鏡、電子線励起発光、機能材料

安原 聡 Akira YASUHARA

日本電子株式会社 EM事業ユニット 副主査

研究分野:電子顕微鏡、材料解析

細川 史生 Fumio HOSOKAWA

FH electron optics 代表

研究分野:電子顕微鏡

浅岡 定幸 Sadayuki ASAOKA

京都工芸繊維大学 材料化学系 准教授

研究分野:有機合成化学

彌田 智一 Tomokazu IYODA

同志社大学 理工学部 特別客員教授

研究分野:ナノ材料科学

関連リンク

- 加速電子と光子の時間相関電子顕微鏡を実現|旧・東京工業大学

- 光を一方向に進む表面波に変える人工ナノ構造の実証|旧・東京工業大学

- 球体からの円偏光放射の制御に成功|旧・東京工業大学

- 線形加速器を用いた透過型電子顕微鏡を開発|旧・東京工業大学

- 第19回日本学術振興会賞に本学より3人が受賞|旧・東京工業大学

- 平成29年度「東工大挑戦的研究賞」授賞式を実施-独創性豊かな若手研究者に-|旧・東京工業大学

- 三宮 工 Takumi Sannomiya|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 三宮研究室

- 材料コース(大学院課程)|教育|物質理工学院 材料系

- エネルギー・情報コース(大学院課程)|教育|物質理工学院 材料系

- ライフエンジニアリングコース(大学院課程)|教育|物質理工学院 材料系

- 材料系(学士課程)|教育|物質理工学院 材料系

- 物質理工学院|大学組織一覧|Science Tokyoについて

- 日本電子株式会社

- FH electron optics

- 京都工芸繊維大学 応用化学課程

- 同志社大学 ハリス理化学研究所