情報工学系 News

マイクロ流体デバイスを用いて核モデルを持つ人工細胞を大量生産

階層構造を有する均一・均質な人工細胞を実現

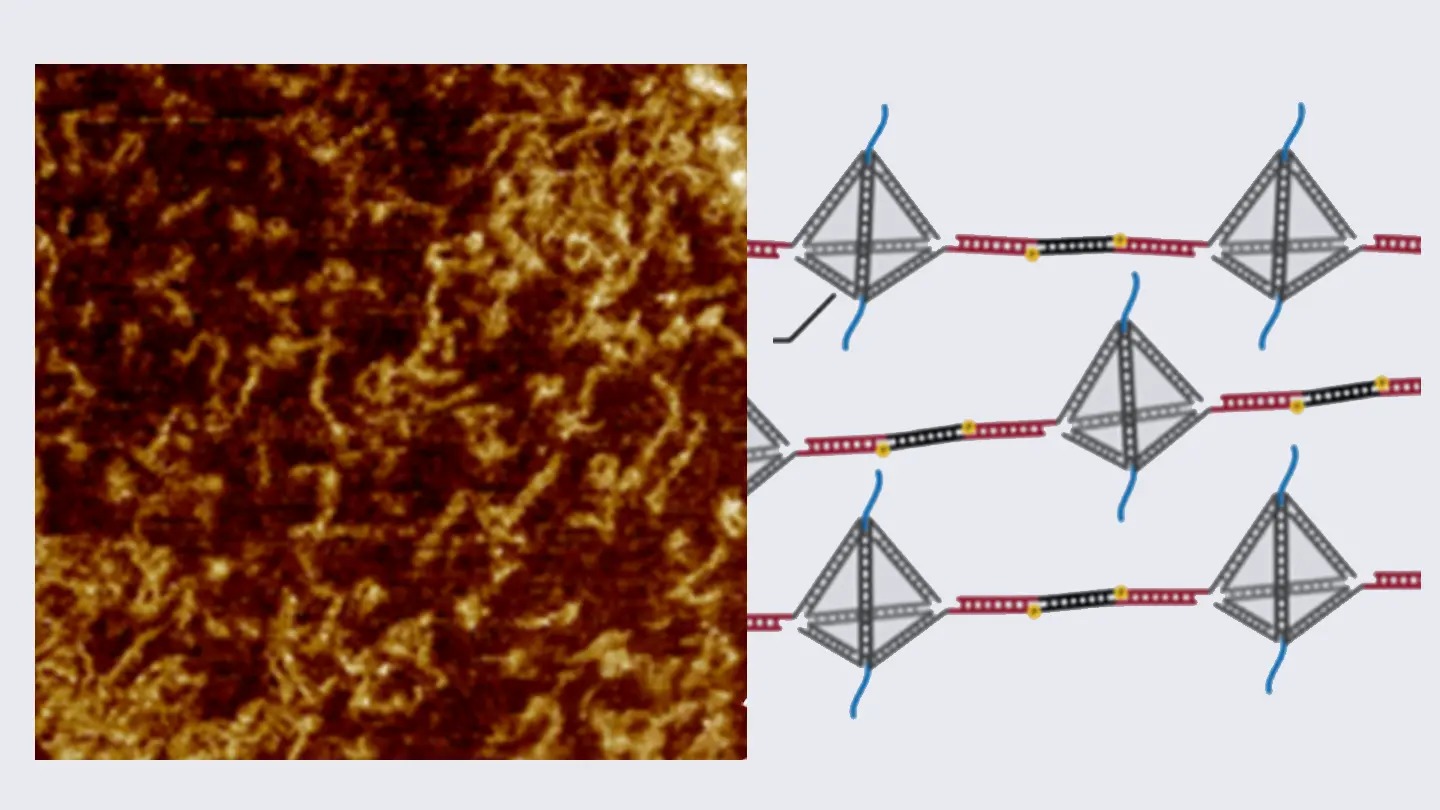

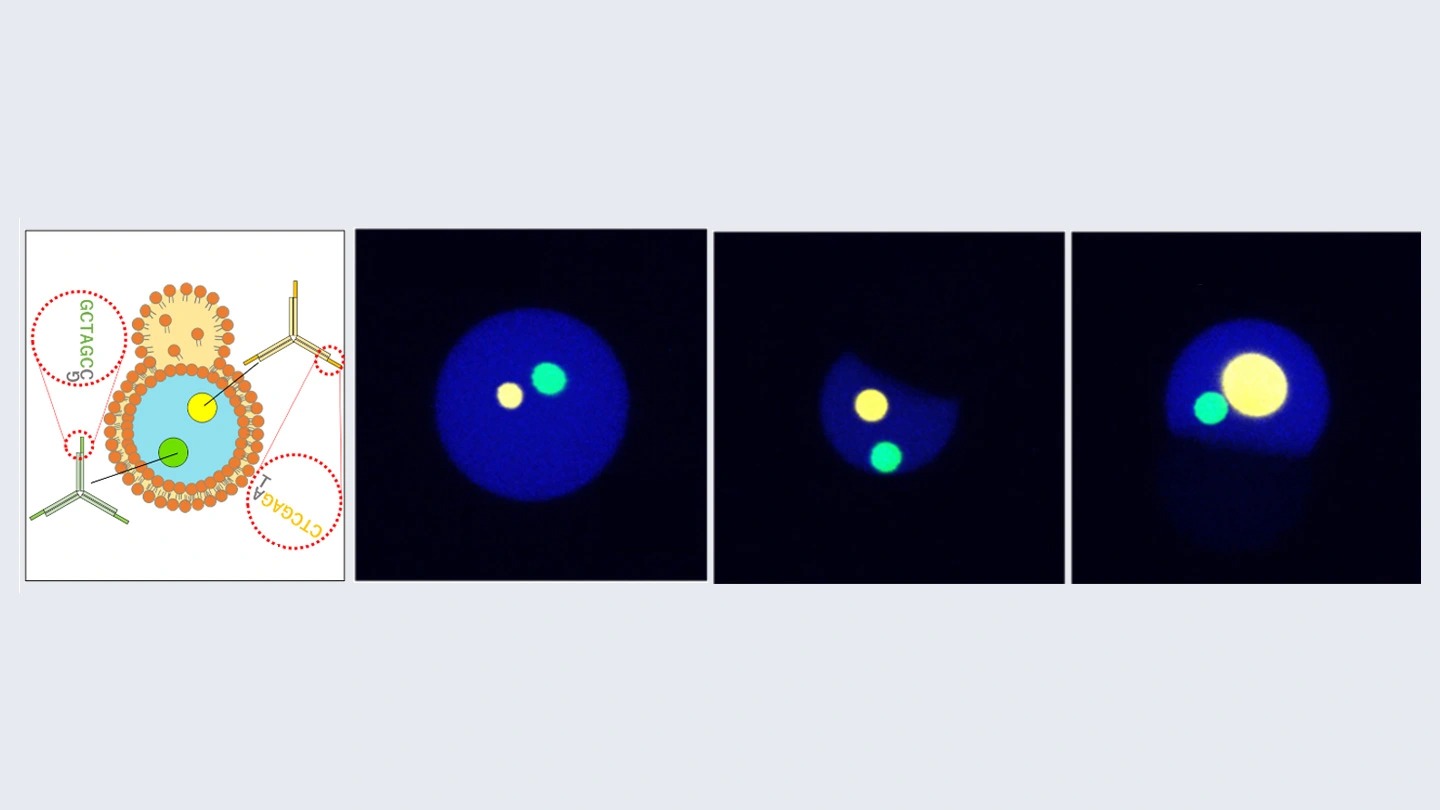

人工細胞(リポソーム)内に形成DNA凝集体の模式図と3Dスキャン画像。

東京科学大学総合研究院自律システム材料学研究センターの丸山 智也特任助教、同大学情報理工学院情報工学系の瀧ノ上 正浩教授、および中央大学理工学部の鈴木 宏明教授、大学院理工学研究科学生の米山 遼太郎(当時)と森川 直哉、牛山 涼太(当時)、津金 麻実子研究員、佐藤 玲子技術補佐員(当時)の研究グループは、マイクロ流体デバイスを用いて、人工核モデルを有する均一な 人工細胞(袋状の脂質二重膜)[用語1] を再現性よく大量生産する技術を開発しました。また、この核モデルを起点に、タンパク質合成が可能なことも証明しました。

脂質やDNA、タンパク質といった分子を組み合わせて細胞のモデルをボトムアップ的に組み上げる研究が世界的に進められ、近年、真核細胞にみられる複雑な階層構造を再現する研究が加速しています。 細胞内にあるさまざまな小器官(オルガネラ)[用語2] の中でもゲノムDNAが凝縮された細胞核を模倣した人工細胞ができれば、これまでの単純構造の人工細胞が実際の細胞により近づき、将来的な細胞代替バイオテクノロジーへ発展することが期待されています。

本研究グループは、これまでに、均一な 人工細胞製造ライン[用語3] としての マイクロ流体デバイスを開発しています[用語4]。 本研究では、内液相、外液相、油相からなる3相流を実現するマイクロ流体デバイスを活用して、細胞サイズの均一な脂質膜小胞( リポソーム[用語1])の中に DNA凝集体 [用語5] の材料(DNAナノスターと塩)をあらかじめ入れ込みました。加えて、内液相と外液層との間に糖の濃度差を与えることにより生じる体積変化の連鎖に伴う材料分子の濃縮で、均一な核モデルを生成するプラットフォームを開発しました。従来は、DNA凝集体をつくるために加熱と冷却(熱アニーリング)を行う必要がありましたが、本技術では、材料の濃度変化を制御することで、人工細胞内の他の酵素や反応系を生かしたまま核モデルの構築を実現しました。その結果、核モデルに組み込んだ遺伝子から、 緑色蛍光タンパク質(GFP) [用語6] を合成することにも成功しています。

この核モデルを持つ人工細胞は、分子認識や環境応答などの機能付与につながり、将来的には天然の細胞を代替する人工細胞生成へと展開することが期待されます。

本研究成果は、2025年6月16日(米国東部時間)付で、アメリカ化学会の国際オンライン学術誌「JACS Au」に掲載されました。

用語説明

[用語1] 人工細胞、リポソーム:既存の細胞に遺伝子組み換えなどの改変を加えるのではなく、タンパク質やDNA、エネルギー分子、膜を構成する分子、その他のさまざまな分子などを組み合わせて創られる、細胞の特徴を模擬した分子集合体を人工細胞と呼んでいます。目的によってさまざまな細胞の区画が使われますが、脂質二重膜でできたリポソーム(リン脂質の二重膜でできた袋)が最も生体膜に近く、多くの研究で使われます。リポソームの膜は、細胞とその外界を分け隔て、かつ、選択的な物質の流入出を制御したり、信号を受容したりする膜タンパク質の足場として働きます。リポソームの中にいろいろな分子を詰め込むことができ、細胞の部分的な機能を再現する研究が世界中で進められています。

[用語2] 細胞内小器官(オルガネラ):核、ミトコンドリア、小胞体、ゴルジ装置など、真核細胞の中にある脂質二重膜で区切られたそれぞれの区画内で、さまざまな役割を果たしています。一方、最近、細胞の中にある顆粒状の構造が、液液相分離(高分子の凝集)によってできていることが注目され、その構造や機能に関する研究が活発化しています。これらは、「膜なしオルガネラ(membranel-less organelle)」と呼ばれています。

[用語3] 人工細胞製造ライン(アセンブリライン):空気中の水分子が結露して水滴となるように、水溶液中で、混和しやすい高分子同士が相互作用を通じて集合し、混和しにくい高分子同士が排斥し合うことで、流動性を持つ液体状の構造が分離すること。細胞機能の維持に不可欠で、液滴の物性とさまざまな病気との関連性が明らかになりつつある。

[用語4]

人工細胞製造用マイクロ流路デバイス(既発表)

:R. Ushiyama, K. Koiwai, H. Suzuki, “Plug-and-play microfluidic production of monodisperse giant unilamellar vesicles using droplet transfer across water-oil interface”, Sensors and Actuators B: Chemical, 355, 131281, 2021.

DOI:10.1016/j.snb.2021.131281![]()

[用語5] DNA凝集体:細胞内の染色体はDNAが高度に凝集したものですが、DNAナノテクノロジーの分野でも、DNAの凝集体が研究・応用されています。特に注目されているのが、DNAナノスターと呼ばれる、数本の短い一本鎖DNAを組み合わせて、Y型、X型など複数のアームを持ったDNAナノ構造の凝集体です。アームの先端に、4~10塩基の粘着末端を設けておくことで、ナノスター同士の結合を精密に制御でき、凝集や解離を制御し、かつ分子認識機能などを組み込むことができます。

[用語6] 緑色蛍光タンパク質(GFP, Green Fluorescent Protein):緑色に光る(蛍光を持つ)タンパク質です。2008年に下村脩教授がGFPの研究に関してノーベル化学賞を受賞したことは記憶に新しい。タンパク質合成の際に、合成量の確認が容易であるため、モデルタンパク質としてよく使われます。

詳しくは、下記 Science Tokyo ニュースをご覧ください。