情報工学系 News

DNA液滴の流動性を光で制御

インテリジェントな微小流体型分子コンピュータの実現に期待

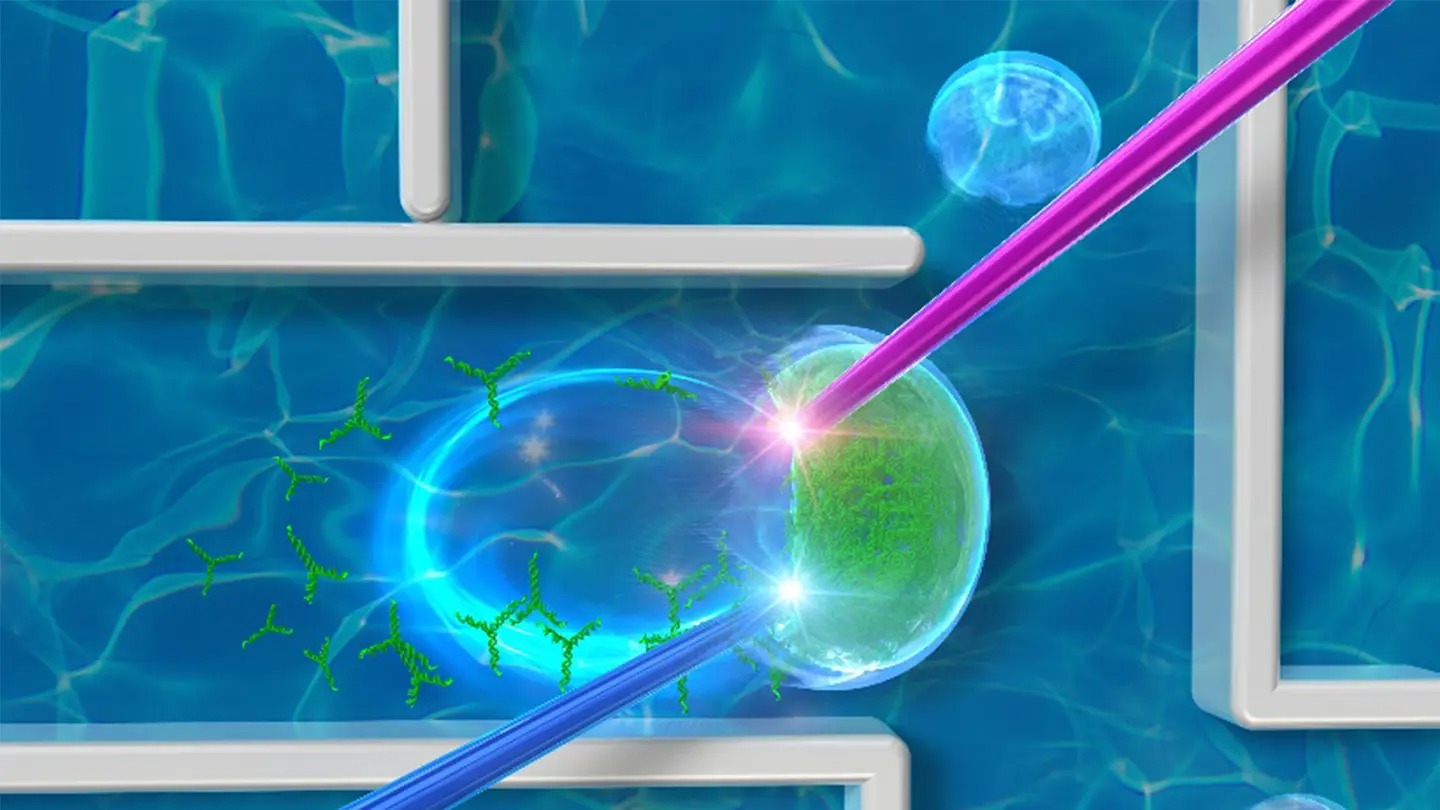

光照射により流動性を制御できるDNA微小流体型分子ロボット(コンセプト図)

東京科学大学 情報理工学院 情報工学系の瀧ノ上正浩教授、鵜殿寛岳特任助教と東北大学 大学院工学研究科 ロボティクス専攻の野村M.慎一郎准教授らの研究チームは、照射した 光の波長[用語1]に応じて流動性を制御できる、 DNA[用語2] からなる液滴を構築し、「DNA液滴分子ロボット」への応用に成功しました。

生物の細胞では、 液–液相分離[用語3] で形成される液滴が、細胞の構造と機能の制御、さらには病気の発現などにも関与しています。近年では、人工的に合成されたDNAが液–液相分離して形成される「DNA液滴」の研究が進められています。その背景には、この液滴は プログラマブルな分子[用語4] であるDNAがベースであるため、配列設計を通じて生体内の液–液相分離液滴のさまざまな挙動を再現、制御できることがあります。DNA液滴の流動性制御は、分子ロボットの駆動に関わるだけではなく、分子コンピュータの演算結果をアクチュエーションに結びつける役割もあります。しかし、これまでDNA液滴による分子コンピュータの報告はありましたが、DNA液滴の流動性を制御する技術はありませんでした。

本研究では、光照射によって「ゲル」(固い)–「液体」(流動的)–「分散」(溶けている)という 相状態[用語5] の間を可逆的に変化するDNA液滴において、マイクロ流れを実現しました。さらにこのDNA液滴のマイクロ流れにより駆動される微小流体ロボットを構築し、その挙動を実証しました。

本研究の光制御DNA液滴は、駆動と演算を統合させた流体型DNAコンピュータとして、情報工学(生体分子コンピュータ)や生物医工学(流体型診断チップ)、機械工学(流体型ロボット)などへの応用が見込まれます。また、情報を塩基配列に自在に書き込めるDNAを用いる点で、水や油などのプログラムできない分子材料を用いる従来の マイクロ流体工学[用語6] とは一線を画した、インテリジェントな微小流体に立脚したマイクロ流体工学の可能性が拓けたといえます。

本成果は、5月14日付(現地時間)の「Nature Communications」誌に掲載されました。

用語説明

[用語1] 光の波長:光は電磁波の1つで「波」の性質を持つ。空間を伝わる波の1つの山と次の山の距離を波長という。波長に応じて光の色が決まる。単位はnm(ナノメートル)で、1 nmは1 mの109分の1。紫外(UV)光は400 nm未満の波長、可視光はそれ以上の波長帯域を指す。

[用語2] DNA:生命の遺伝情報を格納できる生体分子。4種類の塩基が鎖状に連なっている。2本の鎖が対となって結合すると、よく知られた二重らせん構造をとる。4種類の塩基の間には、アデニン(A)はチミン(T)と、グアニン(G)はシトシン(C)と結合し、塩基対を形成するというルールがある。

[用語3] 液–液相分離:空気中の水分子が結露して水滴となるように、水溶液中で、混和しやすい高分子同士が相互作用を通じて集合し、混和しにくい高分子同士が排斥し合うことで、流動性を持つ液体状の構造が分離すること。細胞機能の維持に不可欠で、液滴の物性とさまざまな病気との関連性が明らかになりつつある。

[用語4] プログラマブルな分子:DNAでは、塩基対形成ルールを利用することで、DNA構造体の形状・機能・挙動を自在にプログラムできる。この分野はDNAナノテクノロジーと呼ばれ、国内外で広く研究されている。

[用語5] 相状態:分子の相互作用により形成された相分離凝集体の流動性に関わる状態。水分子の場合は、「氷」–「液体」–「気体」の3状態をとる。DNAでは、それぞれ「ゲル」–「液体」–「分散」状態に相当する。

[用語6] マイクロ流体工学:微細加工技術の進展にともない、髪の毛程度の微小な流路の作製が可能となった。流路中に水や油などの液体を流して、溶液の混合、単一なサイズを持つ液滴の作製、細胞のふるい分けなどさまざまな微小流体操作が可能。

詳しくは、下記 Science Tokyo ニュースをご覧ください。