情報工学系 News

複数のマイクロRNAを同時検出する「RNA液滴コンピュータ」の開発に成功

細胞の中で働く微小ロボットや化学的人工知能の実現にも貢献

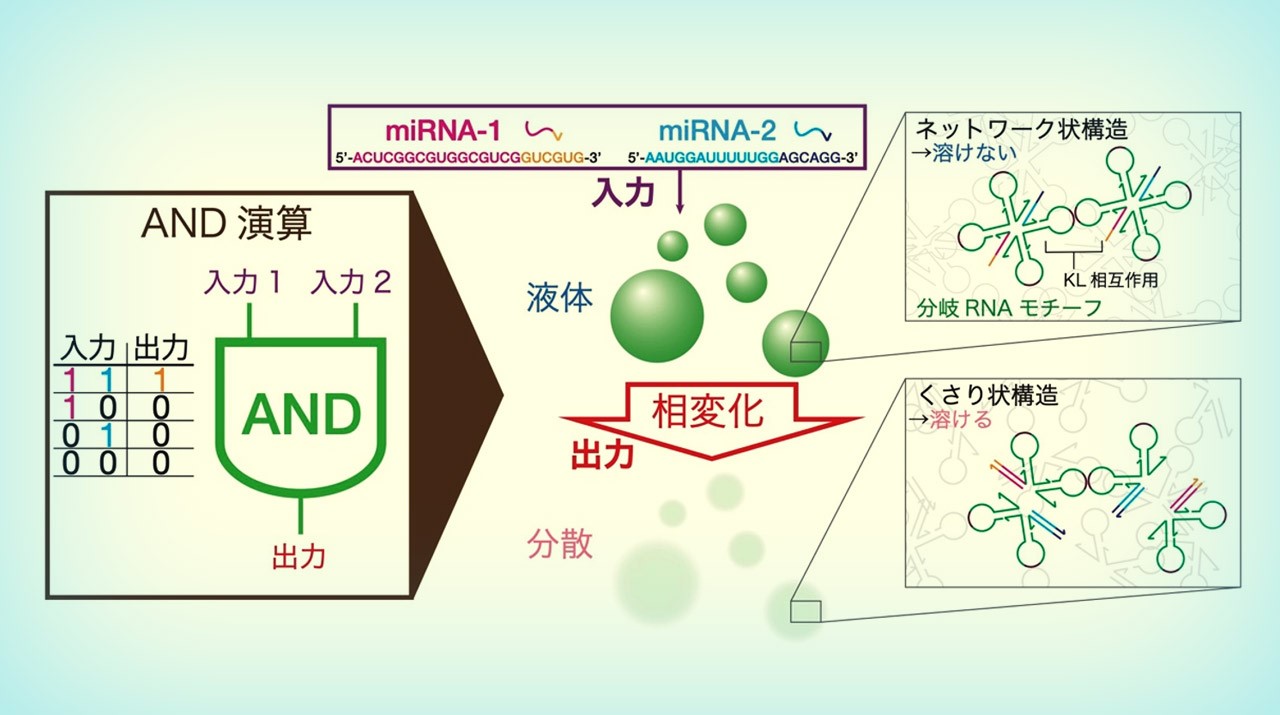

東京工業大学 情報理工学院 情報工学系の瀧ノ上正浩教授、鵜殿寛岳博士研究員(学術振興会特別研究員)、范敏之大学院生(研究当時)、齊藤洋子技術員(研究当時)、京都大学iPS細胞研究所の齊藤博英教授、大野博久助教、東北大学大学院工学研究科 ロボティクス専攻の野村M.慎一郎准教授、理化学研究所生命機能科学研究センターの清水義宏チームリーダーらの研究グループは、がんのバイオマーカーである特定のマイクロRNA(miRNA)[用語1]を選択的に認識し、AND演算[用語2]の結果を出力できる「RNA液滴コンピュータ」の開発に成功した。

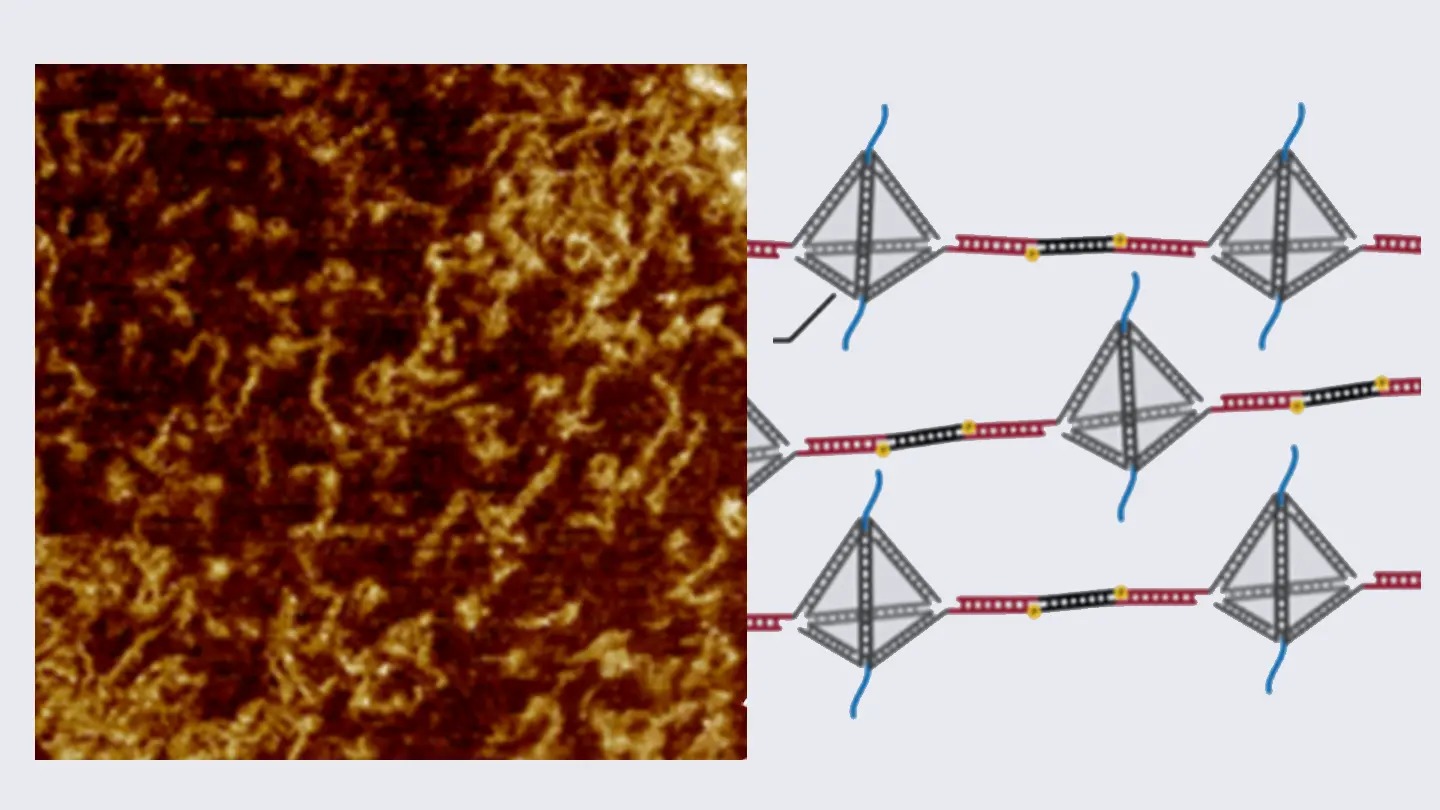

細胞内部では、生体分子が自発的に集合して微小な液体状の構造物(液滴)が形成される。この液–液相分離[用語3]と呼ばれる現象は、細胞の構造と機能の制御、さらには病気に深く関与している。近年では、プログラマブルな生体分子[用語4]であるDNAが形成するDNA液滴の研究が進展している。もう一つのプログラマブルな分子であるRNAの液滴が機能性を備えることは報告されていなかった。そこで、本研究では、ターゲットとする2種類のmiRNAが入力されたときだけAND演算を実行して液滴を溶解するようにプログラムしたRNA液滴を構築し、さらにその挙動を実証することに成功した。本研究で実現されたRNA液滴コンピュータは、がん診断、薬物送達などの医薬分野への応用が見込まれる。

本研究では人工的に合成されたRNAを用いたが、将来的にはRNA液滴の設計図をコードしたDNAの鋳型を生細胞や人工細胞の中に導入し、細胞内の転写[用語5]機構を利用して遺伝子を発現させることも可能となる。本研究成果は、細胞の中で自律的に駆動するインテリジェントな微小ロボットや人工知能デバイスの実現に向けた重要な足がかりとなる。

本研究成果は、2024年6月3日(現地時間)に米国化学会刊行の科学雑誌「ACS Nano」のオンライン版で公開され、supplementary coverに採択された。

用語説明

[用語1] マイクロRNA(miRNA) : 遺伝子の発現を抑制する作用を持つ21–25塩基程度の一本鎖RNAのこと。近年の研究により、がんのバイオマーカーとしての可能性が示されている。DNAが遺伝子の書き込まれた設計図であるのに対して、RNAはタンパク質を実際に合成する際の指示書としての役割を持つ他に、遺伝子の発現の制御や細胞間の情報伝達などさまざまな機能を担っている。

[用語2] AND演算 : 論理演算の一種。“0”および“1”の2値(ビット)をもとにしたAND論理演算では、2入力どちらも“1”のとき出力が“1”となり、少なくともどちらかが“0”のとき出力が“0”となる。論理積ともいう。

[用語3] 液–液相分離 : 水溶液中で、混和しやすい高分子どうしが相互作用を通じて集合し、混和しにくい高分子どうしが排斥し合うことで、流動性を持つ液体状の構造が分離すること。

[用語4] プログラマブルな生体分子 : 核酸(DNA、RNA)を構成する塩基のペアリングを決める「塩基対形成ルール」を利用することで、核酸構造体の形状・機能・挙動を自在に構築することができる。このペアリングは、DNAの場合、アデニン(A)はチミン(T)と、グアニン(G)はシトシン(C)と塩基対を形成する。RNAの場合、Tがウラシル(U)に置き換わる上に、GとUも緩く塩基対を形成することが知られている。

[用語5] 転写 : DNAの塩基配列を鋳型としてRNAポリメラーゼという酵素によりDNAと同じ配列を持つRNAが合成される。ただし、TはUに置き換えられる。このRNAはメッセンジャーRNAと呼ばれ、タンパク質合成の指示書となる。

詳しくは、下記東工大ニュースをご覧ください。