融合理工学系 News

日本における地域支援型農業の普及に向けた鍵は何か?

ターゲットとなる消費者セグメントと参加促進の要因を特定

ポイント

- CSA(地域支援型農業)に関心を示す日本の消費者セグメントと参加意向に影響を与える要因を特定

- 日本の消費者2,484人を対象にしたオンライン選択実験と質問調査を実施

- 「環境・社会問題への貢献」と「食育の機会」という価値を明確に示すことがCSA普及の鍵

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※環境・社会理工学院 融合理工学系の髙木聡太大学院生、大橋匠准教授(エンジニアリングデザインコース 主担当)らは、日本の地域支援型農業(Community-supported agriculture: CSA)[用語1]に関心を示す日本の消費者セグメントと、その参加意向に影響を与える要因を特定しました。

ショートフードサプライチェーン(Short food supply chain: SFSCs)[用語2]の一形態であるCSAは、消費者が生産者に事前に定額を支払うことで農作物を受け取るサブスクリプション契約型のシステムであり、低環境負荷な食料供給システムとして注目されています。しかし、日本におけるCSAの実践は限定的であり、CSAに参加しうる消費者像や、CSAに参加する際の意思決定に影響を与える要因の全体像や相互関係は明らかではありませんでした。

本研究では、2,484名の日本の消費者を対象にオンライン調査を実施し、選択実験および潜在クラス分析(Latent Class Analysis: LCA)[用語3]を用いて消費者を5つのセグメントに分類しました。その結果、「持続可能な食を求める層」と分類されたセグメントがCSAで入手できる野菜に対して最も高い関心を示し、26.4%存在することが明らかになりました。また、PLS-SEM(偏最小二乗構造方程式モデリング)[用語4]を用いた分析により、CSA参加意向を左右する主要因として、「食育の機会」と「環境・社会問題への貢献」が特に影響していることが確認されました。

本研究で得られた結果は、日本におけるCSAの普及に向けて、適切なターゲット層に対して、CSAの参加に伴う食育の機会や環境・社会問題への貢献を強調することの重要性を示しています。

本研究成果は科学誌「International Journal of Gastronomy and Food Science」に3月9日にオンライン掲載されました。

※2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

近年、気候変動や食料安全保障の問題が深刻化する中で、持続可能な食料供給システムへの転換が求められています。従来の大規模・集約型農業は、長距離輸送に依存することから二酸化炭素排出量の増加を招き、食品ロスの拡大や環境負荷の増大が懸念されています。これに対し、地域に根ざした食品流通モデルとして注目されているのがショートフードサプライチェーン(Short Food Supply Chains: SFSCs)です。SFSCsは、流通経路を短縮し、地元の生産者と消費者の直接的な関係を構築することで、環境負荷の低減に加えて地域経済の活性化を促進する役割も有しています。

SFSCsの代表的な形態の一つとして、地域支援型農業(Community-Supported Agriculture: CSA)が関心を集めています。CSAは生産者と消費者が事前契約を結ぶシステムで、消費者は定額の支払いを行うことで農作物を定期的に受け取ります。このモデルでは、生産者に安定した収益をもたらすことで持続可能な農業の実践が可能になるだけでなく、消費者に新鮮な地元の農産物を入手する機会や、農業活動への理解を深める機会を提供します。しかしながら、日本におけるCSAの認知度は依然として低く、参加率も欧米諸国に比べて限定的です。また、日本の食品市場はすでに高度に発達しており、スーパーマーケットやECサイトを通じて安全で多様な食品が容易に手に入るため、CSAが競争優位性を確立し普及に至るには、CSAに参加しうる消費者を特定し、参加を促進する最適な消費者コミュニケーションを確立することが重要になります。

そこで本研究では、野菜の購入について①販売元、②有機認証ラベルの有無、③購入場所までの距離、④価格に関する意識や嗜好性を調査し、それに基づいて日本の消費者のセグメンテーションを行いました。また、先行研究のCSA参加モデルを基にした質問紙調査の結果とPLS-SEM(偏最小二乗構造方程式モデリング)を用いて、CSA参加意向を左右する主要因を明らかにし、消費者行動をより深く理解することを目指しました。

研究成果

本研究では、以下の三つのアプローチを用いて、2,484名の日本の消費者を対象に調査を行いました。

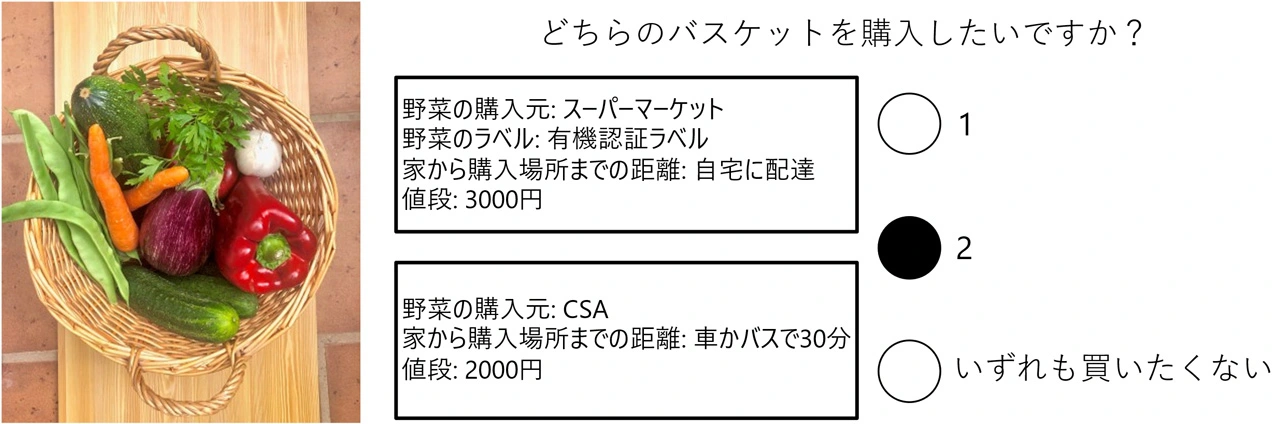

- 1.選択実験:消費者がCSAを選択する際に重視する要素を明らかにするため、仮想的な選択肢を提示し、どの属性が参加意向に影響を与えるかを分析しました。選択に使用された属性は、野菜の購入元、野菜のラベル、家から購入場所までの距離、そして値段の四つです。

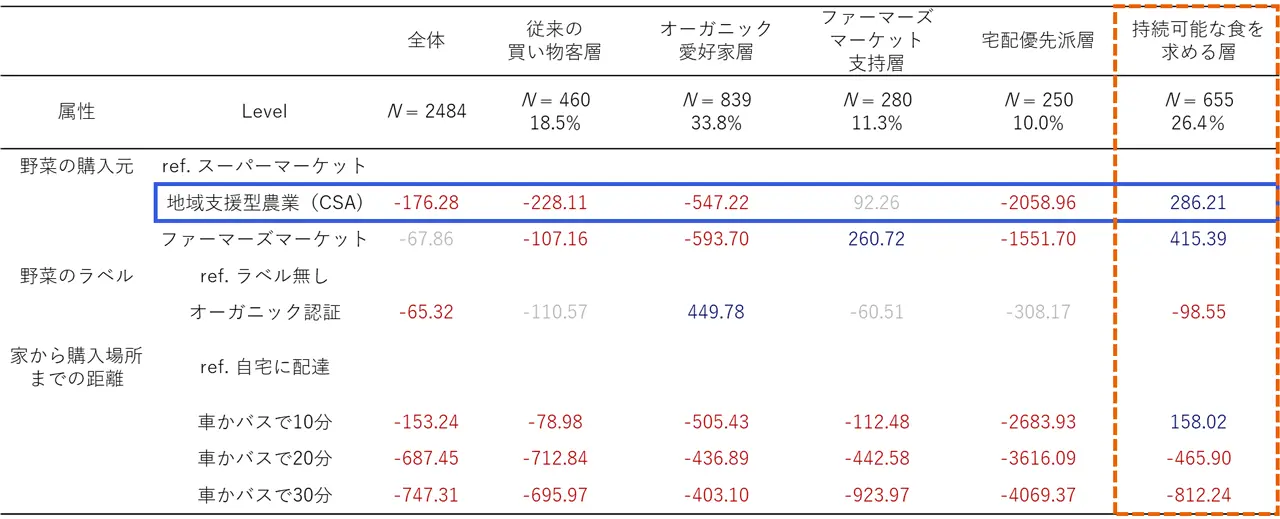

- 2.潜在クラス分析(LCA):選択実験の結果から、嗜好や価値観の違いに基づいて消費者をセグメントしました。その結果として、「持続可能な食を求める層」、「従来の買い物客層」、「オーガニック愛好家層」、「ファーマーズマーケット支持層」、「宅配優先派層」の5つの消費者セグメントが特定され、その中でも「持続可能な食を求める層」がCSAに最も高い関心を示していることが明らかになりました。

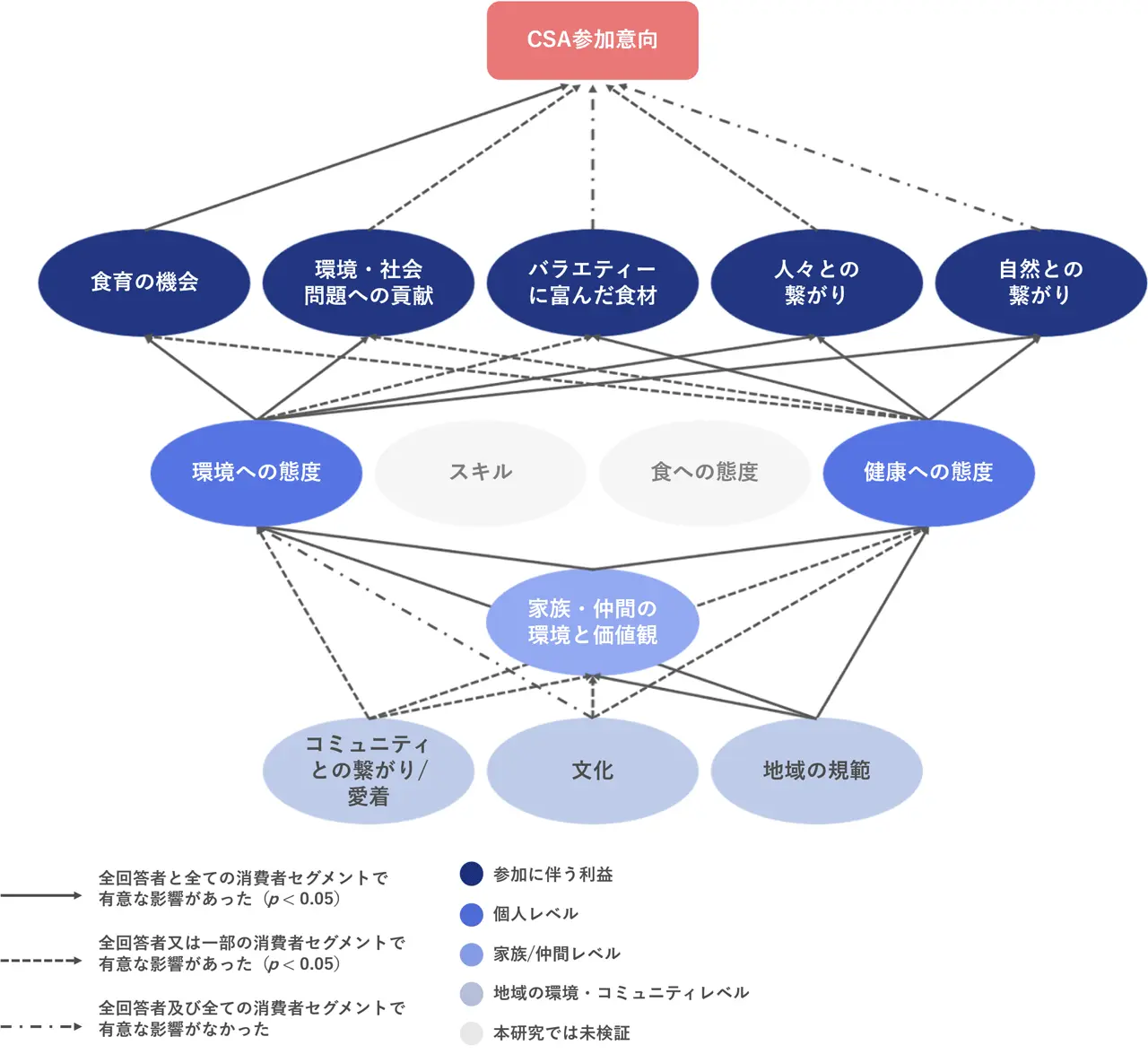

- 3.PLS-SEM:CSA参加意向を規定する因果関係を検証するため、CSA参加モデルを基にした質問紙調査の結果を、PLS-SEMを用いて分析しました。その結果、日本の消費者においては主に、CSAが持つ「食育の機会の提供」や「環境・社会問題への貢献」といった側面が、CSA参加意向に影響していることが明らかになりました。また、特に「持続可能な食を求める層」は他の層と比べ、CSAの持つ「環境・社会問題への貢献」という要因が、より参加意向に影響していたことから、CSAを単なる食品調達の手段ではなく、環境・社会的な意義を持つ活動として捉えていることが示唆されました。

図1.回答者に表示された選択実験の画面

表1. 消費者セグメントごとの支払意思額(基準(ref.)と比較していくら高く支払っても良いか?)

単位は円/バスケット

図2.PLS-SEMによる検証結果

社会的インパクト

本研究の成果は、日本におけるCSAの普及促進に向けた具体的な指針を示しています。CSAを食品購入の手段ではなく、環境・社会貢献の活動として位置付けることで、消費者の参加意欲を高め、持続可能な農業や地域社会の発展につながることが期待されます。また、CSAの食育的側面を強化することで、消費者の食への理解を深める機会を提供し、健康的な食習慣の普及に貢献できる可能性があります。特に、日本は「食育基本法」に基づいた食育活動が盛んなため、CSAを食育プログラムと連携させることで、消費者の意識向上とCSAへの参加促進の相乗効果が期待できます。

さらに、持続可能な食システムの形成に向け、政策立案者やCSA運営者が科学的根拠に基づいた普及戦略を展開することが求められます。本研究の知見を活かし、ターゲット層に向けた効果的なマーケティング施策を講じることで、CSAの認知度を高め、参加者の拡大を実現することが可能となります。

以上のように、本研究はCSAをより多くの人々に広めるための社会的なアプローチを示すものであり、今後の農業政策や地域活性化の取り組みにおいても重要な指針となると考えられます。

今後の展開

本研究の結果を踏まえ、今後は実際にCSAに参加した消費者の意識や行動がどのように変化するのかを分析し、CSAの社会的な影響を明らかにすることが求められます。また、CSAの認知度向上に向けた効果的な情報発信手法の検討や、他の持続可能な食料供給モデルとの比較分析を進めることで、CSAの普及に貢献する具体的な実践が期待されます。

- 付記

本研究は、農林水産省委託プロジェクト研究「鶏及び豚の快適性により配慮した飼養管理技術の開発:JPJ011279」の支援を受けています。

- 用語説明

| [用語1] | 地域支援型農業(Community-supported agriculture: CSA):生産者と消費者が一定期間契約を結び、消費者が生産者に事前に定額を支払うことで農作物を受け取るサブスクリプション型の農業の仕組みである。CSAでは、消費者が農作業や出荷作業にボランティアとして参加することができ、農家や他の人と直接交流する機会がある。また、定額の前払いによって消費者は、豊作の際にはより多くの農産物を受け取ることができるが、収穫量が少ない時には受け取る量も減少することがある。 |

|---|---|

| [用語2] | ショートフードサプライチェーン(Short food supply chain: SFSCs):国際連合食糧農業機関 (FAO) はショートフードサプライチェーンを、限られた数の中間業者が関与し、生産者、加工業者、消費者の物理的・社会的に密接な関係を維持するサプライチェーンであると定義している。CSAやファーマーズマーケット、日本の産地直売所などがこれに該当する。 |

| [用語3] | 潜在クラス分析(Latent Class Analysis: LCA):個人の特徴の違いから、統計的にセグメント(クラス)を抽出する手法。本研究では、野菜の購入について販売元、購入場所までの距離、有機認証ラベルの有無の嗜好の違いによって消費者をセグメント分けした。 |

| [用語4] | 偏最小二乗構造方程式モデリング(PLS-SEM):因果関係の強さを統計的に検証する手法。本研究では、CSA参加モデルを基に、CSA参加意向に影響を与える要因を明らかにした。 |

- 論文情報

| 掲載誌: | International Journal of Gastronomy and Food Science |

|---|---|

| タイトル: | Consumer Segmentation and Participation Drivers in Community-Supported Agriculture: A Choice Experiment and Partial Least Squares Structural Equation Modelling Approach |

| 著者: |

Sota Takagi(髙木聡太 東京科学大学 環境・社会理工学院 博士後期課程) Miki Saijo(西條美紀 東京科学大学 環境・社会理工学院 教授) Takumi Ohashi(大橋匠 東京科学大学 環境・社会理工学院 准教授) |

| DOI: |

10.1016/j.ijgfs.2025.101129 |

研究者プロフィール

髙木 聡太 Sota TAKAGI

東京科学大学 環境・社会理工学院 融合理工学系

大橋研究室 博士後期課程

関連リンク

- 生産者による「スマート畜産技術」採用プロセスをモデル化|Science Tokyoニュース

- 消費者と農業の新しいつながりを生み出す地域支援型農業の魅力を明らかにする|旧・東京工業大学

- 畜産×SDGs:植物代替、培養肉を含めた未来の牛肉市場を調査|旧・東京工業大学

- 動産担保融資におけるAIモニタリングシステム「PETER」の有効性検証を開始|旧・東京工業大学

- 未来を実現するための研究支援「DLab Challenge 2022」に3研究を採択|旧・東京工業大学

- 2021年度「異分野融合研究支援」2チームに支援決定|旧・東京工業大学

- AIで牛の気持ちがわかる?!|旧・東京工業大学

- 大橋匠 Takumi Ohashi|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 西條美紀 Miki Saijo|研究者検索システム Science Tokyo STAR Search

- 大橋研究室

- 西條美紀研究室

- エンジニアリングデザインコース(大学院課程)|教育|環境・社会理工学院 融合理工学系

- 融合理工学系(学士課程)|教育|環境・社会理工学院 融合理工学系

- 環境・社会理工学院|大学組織一覧|Science Tokyoについて