融合理工学系 News

核分裂時の原子核形状を把握するモデルを開発

核変換システム高度化や核分裂メカニズムの全容解明に道

要点

- 低励起エネルギーウランの核分裂の特徴を良く記述する動力学モデルを構築

- ウラン核分裂で放出される熱エネルギーの詳細な再現に世界で初めて成功

- マイナーアクチノイドの存在割合が多い原子炉の動特性予測精度向上に貢献

概要

東京工業大学 科学技術創成研究院 先導原子力研究所の石塚知香子助教、マーク・ デニス・ウサング博士課程学生、フェディエール・イヴァニューク特任教授、千葉敏教授はフランクフルト大学のヨアヒム・マルーン教授らと共同で、核分裂で生じる2つの原子核の形状を独立の変数を用いて正確に記述できる動力学モデル[用語1]「4次元ランジュバン模型」を開発した。このモデルは他の理論模型とは異なり、特別な仮定を必要とせずに核分裂片の運動エネルギーを高精度に再現できる。

開発した動力学モデルは崩壊熱[用語2]や遅発中性子[用語3]数のような原子力システムの安全性に直結する核分裂片の質量収率分布だけでなく、既存モデルでは不可能だった核分裂片の持つ運動エネルギーについても高精度に再現できる。同モデルで得られた核分裂片の変形度には即発中性子[用語4]との間に強い相関が見つかり、長年謎とされてきた核分裂片からの即発中性子放出メカニズムが原子核の変形の仕方によるものであることが明らかになった。

このモデルを用いれば、ウランと同じような核分裂メカニズムを持つマイナーアクチノイド[用語5]全般に対して核分裂生成物の性質を高精度に予言できる。そのため高燃焼度軽水炉や革新炉、核変換システムなどマイナーアクチノイドの存在割合が多い原子炉の安全性に関わる動特性予測精度向上への貢献が期待される。

本研究成果は12月22日付の米国物理学会誌「Physical ReviewC(フィジカルレビューC)」オンライン版に掲載された。

研究の背景

ウラン領域の低エネルギー核分裂は原子力エネルギーシステムの根幹をなす現象でありながら、その発見から80年が経過した現在でも励起した原子核が核分裂に至るまでの詳細なメカニズムは完全には理解できていない。特に核分裂片の運動エネルギー(熱エネルギー)は原子力発電の動力の約90%を担う基本的な物理量だが、既存の理論模型では実験値を再現することができない。また核分裂片(原子核が核分裂してできる2つの原子核)間のエネルギー分配や核分裂片の運動エネルギーなどのメカニズムも完全にはわかっていなかった。

原子核を構成する核子からスタートして核分裂を完全に記述することは現時点でも不可能である。そこで多くの場合に原子核形状の時間変化を表す動力学モデルが用いられてきた。動力学モデルでは、励起した原子核が伸びたり縮んだりしながら変形し、最終的に2つの核分裂片に分かれるまでの核分裂過程を、2つの核分裂片の質量数の差、原子核の伸び、および核分裂片の変形度を変数として、ブラウン運動[用語6]を記述する理論である揺動散逸定理に基づくランジュバン方程式を解くことで模擬している。

ただし、このような手法ではこれまでは計算時間の長さのため変数を3個までに限定し、2つの核分裂片の変形度を共通に扱ってきた。このような仮定をおいた場合であっても、崩壊熱や遅発中性子数を決定付ける核分裂収率分布は良く再現できていたからだ。しかしウラン領域の核分裂で生成される2つの核分裂片は変形の仕方が大きく異なることが実験的に知られており、より正確な核分裂現象の記述には2つの核分裂片で独立な変形度の導入が必要不可欠だった。

研究成果

石塚助教・千葉教授らの研究グループは各々の核分裂片の変形度を独立に扱えるような4次元ランジュバン方程式に基づく動力学モデルを開発し、熱核分裂性235U(ウラン、数字は質量数=陽子と中性子の数の合計)の中性子入射反応で形成される複合核に相当する236Uの低エネルギー核分裂に適用した。ランジュバン方程式には通常のポテンシャル下での運動のほかに、摩擦やランダム力による揺動散逸性が組み込まれている。今回の研究では揺動散逸係数が励起エネルギーに依存しない巨視的なモデルを採用している。

原子核の形状は二中心殻模型[用語7]で記述し、量子効果である殻効果および対効果[用語8]を考慮している。核分裂片間で独立な変形度を導入した場合には、共通の変形度を用いた場合と異なり、これまで用いられてきた無限の深さを持つポテンシャルでは核分裂片の質量収率分布をうまく説明できず、質量収率分布を再現するためには有限の深さを持つポテンシャルが必要であることが明らかになった。

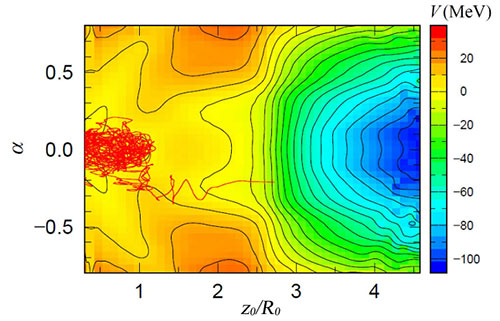

図1. ポテンシャル平面上の核分裂軌道の様子。

縦軸は2つの核分裂片の質量非対称度α、横軸は原子核の伸びを示している。カラーマップで示したポテンシャル平面上の赤色の実線は核分裂の軌道に対応している。

図1に示すように原子核が一体である領域から計算を始めることで、揺動散逸定理の本質的な様相をよく取入れることができている。一方、より伸びた状態から計算を始めた場合にはポテンシャルの高低差に運動が強く支配されてしまい、核分裂の確率的な側面を取込むことができないため、運動エネルギーを定量的に再現することはできない。

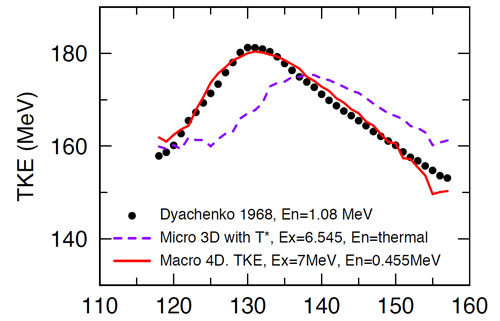

図2. 核分裂片の全運動エネルギーの比較。

図中の黒丸は実験結果を示している。紫の破線は従来行われてきた2つの分裂片の変形度を共通にした計算(3次元ランジュバン模型)の結果。赤色の実線が本研究で確立した4次元ランジュバン模型による結果で、実験値を非常に良く再現できている。

開発した動力学モデルは、これまでの3次元モデルでも再現可能であった核分裂片の質量数収率分布[用語9]だけでなく全運動エネルギー分布の実験値も非常に良く説明することができる(図2参照)。この動的モデルが特に優れているのは、核分裂片の質量数ごとの全運動エネルギーだけでなく、様々な励起エネルギーでの全運動エネルギーの分布の幅まで精度良く再現できる点である。

このように今回開発された4次元ランジュバン模型は核分裂片の持つエネルギーを高精度で説明できるため、長年議論されてきた核分裂間のエネルギー分配や核分裂片からの中性子放出メカニズム解明にも大きく近づいた。

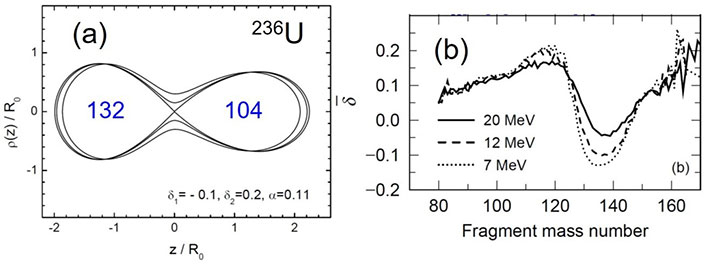

図3. (a)質量収率のピーク近傍での核分裂片の形状、

(b)3つの励起エネルギーでの核分裂片の質量数(横軸)と核分裂片の変形度(縦軸)の関係。

さらに最も核分裂片の質量収率の多い質量数132と104のペアの形状を今回開発した動力学モデルで調べてみると、実験で示唆されるように球形に近い質量数132の原子核と横に伸びた質量数104の原子核とに分かれている様子が再現された(図3(a)参照)。

二中心殻模型ではδ = -0.1のときに全体として球形に近くなり、これより値が上がると横に伸びた形状となり、値が下がると縦に伸びた形状になっていく。今回、新たに取り扱えるようになった核分裂片に独立な変形度の性質をより詳細に検証したところ、図3(b)に示すように、質量数に対して鋸歯状に値が変化することが明らかになった。特に注目すべき点は、質量数に対して鋸歯状に変化する変形度の励起エネルギーに対する挙動である。

図3(b)の質量数110以下の軽い核では236Uの励起エネルギーが上がっても変形度は変わらないのに対し、質量数132近傍の重い核では励起エネルギーの上昇に伴い、変形度も大きくなっている。このような鋸歯状の質量数依存性と励起エネルギーに対する挙動は核分裂直後に放出される即発中性子数でも良く知られており、長年の謎とされてきた。しかし、今回の研究により原子核が大きく変形することで即発中性子数が増えるというメカニズムが明らかとなった。

今後の展開、及び波及効果

核分裂時に発生する即発中性子の起源は、現在でも解明されていない問題であり、様々な物理量を精度良く与える現象論的なモデルでも特別な仮定なしでは再現が難しいとされてきた。しかし今回、即発中性子数が純粋に物理法則から導かれる原子核の変形の仕方によって決まる様子が明らかになった。また長寿命マイナーアクチノイドの核分裂現象に対しても、放出される核分裂片の熱エネルギーや即発中性子数、原子力システムの安全性を決める崩壊熱や遅発中性子数のすべての物理量を精度良く予言する能力を持つため、これら核分裂生成物の評価のために有用となることが期待される。

本研究は文部科学省の原子力システム研究開発事業による委託業務(「高燃焼度原子炉動特性評価のための遅発中性子収率高精度化に関する研究開発」(平成24-27年度)及び「代理反応によるマイナーアクチノイド核分裂の即発中性子測定技術開発と中性子エネルギースペクトル評価」(平成27-29年度)の成果の一部である。

用語説明

[用語1] 動力学モデル : 本研究で開発したモデルは、揺動散逸定理に基づく運動方程式(ランジェバン方程式)を用いた。揺動散逸定理とは、熱平衡状態において微視的な粒子の運動と巨視的に観測できる運動の間の関係を示すものであり、ブラウン運動の記述として良く知られている。これらは揺らぎと摩擦という現象として現れ、揺らぎの大きさgと摩擦の大きさをγは、系の温度をTとすると、アインシュタインの関係式 g2 = γT が成り立つ。この関係は微視的運動と巨視的運動の橋渡しの役割を担っている。核分裂モデルにおいては、微視的な運動とは原子核を構成する陽子・中性子の運動を指し、巨視的運動は原子核の形の時間的な変化を表している。

[用語2] 崩壊熱 : 核分裂の結果生じた核分裂片が、ベータ崩壊する際に放出するエネルギーが熱にかわったもの。原子炉の運転を停止しても、核分裂生成物はある寿命を持って崩壊を続けるために熱を発生し続ける。福島第1原子力発電所においては、この崩壊熱を取り除く機能が失われたために炉心が損傷した。熱量と経過時間に対する変化は、生成される核分裂生成物の種類とそれぞれの収率によって変化する。

[用語3] 遅発中性子 : 核分裂で生じる核分裂生成物のいくつかの核種において、ベータ崩壊に伴って中性子が放出されることがあり、これを遅発中性子と言う。半減期が長いものとして55秒の核種がある。実際の原子炉では、この中性子を含めて臨界を維持しているが、即発中性子と異なり、ベータ崩壊の寿命に応じて中性子の放出に遅れを伴う。このため、反応度の投入に対する急激な出力の変化を防ぐことができ、原子炉の制御を行うための十分な時間余裕が生まれる。遅発中性子の数は、生じる核分裂生成物の核種とそれぞれの収率によって変化する。

[用語4] 即発中性子 : 核分裂の直後に核分裂生成物から放出される中性子であり、次項の遅発中性子と区別し即発中性子とよばれる。235Uの熱中性子核分裂では99%以上を占め、核分裂連鎖反応で重要な役割を担っている。

[用語5] マイナーアクチノイド・長寿命マイナーアクチノイド : アクチノイドに含まれる超ウラン元素のうち、プルトニウム以外の元素の総称をマイナーアクチノイドといい、ネプツニウム(Np)、アメリシウム(Am)、キュリウム(Cm)などがある。このうち、237Np、241Am、243Amは、原子炉内の核燃料の燃焼によって生成される長寿命の原子核(長寿命マイナーアクチノイド)と言われており、この処分または管理を行うことが原子力エネルギー利用における大きな課題となっている。核変換は、これら長寿命マイナーアクチノイドを核分裂によって変換する技術である。原子力機構においても加速器駆動型未臨界炉(ADS:Accelerator-driven subcritical reactor)を用いた核変換技術の開発が行われている。

[用語6] ブラウン運動 : 媒質中を熱運動する微粒子は媒質を構成する分子との衝突によって不規則に動くブラウン運動を示す。ブラウン運動はランジュバン方程式で記述される。核分裂過程は原子核の形状のブラウン運動と捉えることができる。

[用語7] 二中心殻模型 : 核分裂過程における原子核の形状を精度良く記述するには一般に多くのパラメータが必要となるが、二中心殻模型では比較的少ない数のパラメータで原子核の融合および分裂の両方を記述できる。二中心殻模型では原子核の形状は2つの核分裂片の中心の周りに用意した調和振動子型ポテンシャルを用いて表現する。ただし2つの核分裂片の間では調和振動子が滑らかに接続するように調整してある。

[用語8] 殻効果および対効果 : 原子核の結合エネルギーは原子核を量子液体とみなす液滴模型を用いて記述できる。しかし特定の中性子数や陽子数で原子核が非常に安定になるという性質を説明するには殻模型的な補正(殻効果補正)が必要となる。また中性子および陽子はそれぞれスピンがゼロになるように対を組むと安定化するという効果も補正(対効果補正)として取入れる必要がある。殻効果および対効果に対する補正は核分裂生成物の質量分布や運動量分布に大きく影響する。

[用語9] 核分裂片の質量数収率分布 : 核分裂が起こると、様々な種類の原子核が核分裂生成物として生成される。これらの原子核を質量数ごとにわけ、質量数を関数として収率をプロットしたものである。通常、収率の合計が200%となるように規格化する。

論文情報

| 掲載誌 : | Physical Review C |

|---|---|

| 論文タイトル : | Four-dimensional Langevin approach to low-energy nuclear fission of 236U |

| 著者 : | C. Ishizuka1, M. D. Usang1,2, F. Ivanyuk1,3, J. Maruhn4, K. Nishio5, S. Chiba1,6 |

| 所属 : | 1 東京工業大学、2 マレーシア原子力庁、3 キエフ原子核研究所、4 フランクフルト大学、5 日本原子力研究開発機構、6 国立天文台 |

| DOI : | 10.1103/PhysRevC.96.064616 |

- プレスリリース 核分裂時の原子核形状を把握するモデルを開発 ―核変換システム高度化や核分裂メカニズムの全容解明に道―

- 千葉敏研究室

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 千葉敏 Satoshi Chiba

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 石塚知香子 Chikako Ishizuka

- 核分裂における原子核のさまざまな“ちぎれ方”を捉える ―放射性物質の毒性低減に貢献―│東工大ニュース

- 長寿命核分裂生成物を飛躍的に短寿命化する高速炉技術を利用した核変換システムを提案│東工大ニュース

- 重イオン反応による新たな核分裂核データ取得方法を確立―核分裂現象の解明にも道―│東工大ニュース

- 低励起エネルギーにおける核分裂の動的様相│東工大ニュース

- レーザーコンプトン散乱ガンマ線を用いて50年前に予言された光核反応理論を実証│東工大ニュース

- 宇宙核時計ニオブ92の起源が超新星爆発ニュートリノであることを理論的に解明│東工大ニュース

- フランクフルト大学

- 東京工業大学 科学技術創成研究院 (IIR)

- 東京工業大学 科学技術創成研究院 先導原子力研究所(LANE)

- 研究成果一覧

お問い合わせ先

東京工業大学 科学技術創成研究院

千葉敏 教授

E-mail : chiba.satoshi@lane.iir.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-3066 / Fax : 03-5734-2959