化学系 News

化学系の腰原伸也教授、田久保耕特任助教らのグループが極短い電子線パルスの簡便で汎用的な評価手法を開発

テラヘルツ波の低周波成分を効果的に活用

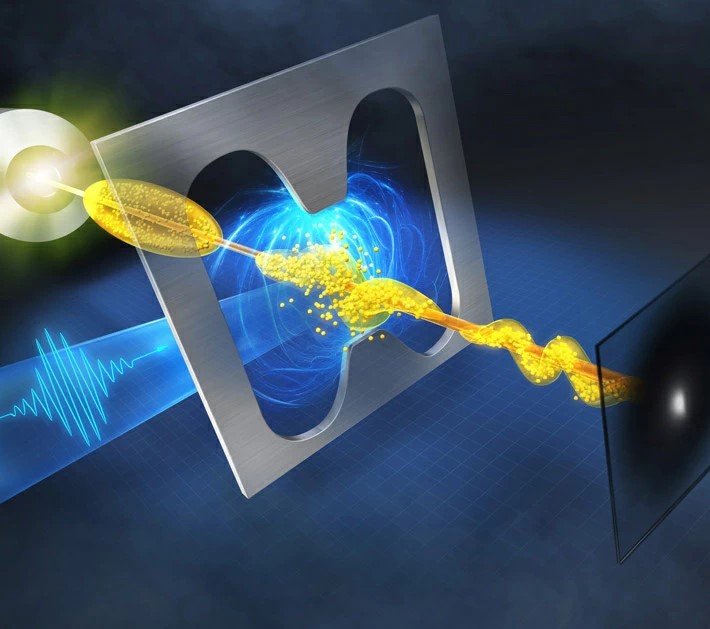

THzストリーク法によるパルス電子線の特性評価

概要

極めて短い(ここでは1兆分の1秒以下の時間スケール)パルス幅を持つ電子線は、物質中の原子や分子の瞬間的な運動を観測するために用いられてきました。この計測技術は、5Gを上回る高速な情報通信の発展などに貢献すると期待されています。計測の時間分解能は電子線のパルス幅によって決まります。しかし、極めて短いパルス電子線のパルス幅を評価する手法は限られており、汎用的かつ簡便に評価する手法はありませんでした。

一般的に電子線パルスは、パルス幅が短くなるほど評価が難しくなると考えがちです。ところが、テラヘルツ波(電波と光の中間的な電磁波)を用いたストリーキング法[用語2](時間的に変化する電場で電子を曲げて、そのプロファイルを計測する手法)では、10兆分の1秒以下のパルス幅の電子線パルスを評価することはできましたが、それより長いパルス幅の電子線パルスを評価することはできませんでした。本研究では、テラヘルツ波を用いたストリーキング法で得られたシグナルの低周波成分をうまく解析すれば、10兆分の1秒以上の電子線パルスを評価できることを示しました。さらに、本手法に必要なテラヘルツ波の強度は数kV/cm以下と弱く、真空装置の中に特殊な計測セットアップを構築しなくても、1兆分の1~10兆分の1秒程度の時間スケールの電子線パルスを評価可能な汎用的で簡便な手法であることを示しました。

本手法は、世界中で開発されているさまざまな電子線源のパルス幅を計測する上で極めて重要です。テラヘルツ波とパルス電子線を利用するので、テラヘルツ波が照射された誘電体中の原子や分子の運動の観察などにも利用可能です。また、将来的には100兆分の1秒以下の時間分解能での計測が可能な装置の開発にもつながることが期待されます。

本研究は、筑波大学 数理物質系の嵐田雄介助教、羽田真毅准教授らと、東京工業大学 理学院 化学系の腰原伸也教授、田久保耕特任助教の共同研究グループにより実施され、12月13日の「ACS Photonic」に掲載されました。詳しくは東工大ニュースをご覧ください。