化学系 News

化学系の八島正知教授と藤井孝太郎助教らの研究グループが無機化合物の2つの基本構造の共存と制御を達成

環境浄化や人工光合成の実現に向けた新たな材料設計指針を提示

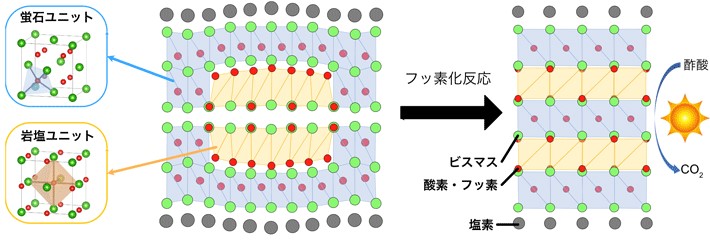

図. 岩塩型構造に似た構造を有する岩塩ユニット(オレンジ色の部分)と蛍石型構造に似た構造を有する蛍石ユニット(水色の部分)が複合した初の層状酸塩化物Bi12O17Cl2とフッ素挿入反応による岩塩/蛍石ユニットの再配列。岩塩/蛍石ユニットの再配列により、Bi12O17Cl2の波打っていた層が平坦になり、光触媒活性が向上した。

概要

NaCl(塩化ナトリウム)に代表される岩塩型構造とCaF2(フッ化カルシウム)に代表される蛍石型構造は、無機化合物において、最も基本的な結晶構造です。また、岩塩構造の層(岩塩層)を持つ化合物や蛍石型構造の層(蛍石層)を持つ化合物も数多く知られています。

東京工業大学 理学院 化学系の八島正知教授と藤井孝太郎助教は、京都大学 大学院工学研究科の加藤大地助教、阿部竜教授、陰山洋教授、大阪大学 大学院工学研究科の佐伯昭紀教授、東北大学 大学院工学研究科の高村仁教授らとの共同研究グループにおいて、この2つの構造ユニットを共存させ、制御できることを発見しました。同グループは、光触媒として知られていた酸塩化物Bi12O17Cl2の構造解析を行い、蛍石型構造に似た構造を持つ蛍石層(蛍石ユニット)の中に部分的に岩塩型構造に似た構造を持つ岩塩ユニットが内包されることで、波打った構造を有することを見出しました。加えて、フッ素を挿入する反応を行い、岩塩ユニットと蛍石ユニットの複合パターンを変化させ、構造を平坦化させることで光触媒活性が最大6倍と大幅に向上しました。本成果は、無機化合物の新しい構造の構築と制御法を示したものであり、今後、この2つの基本構造を自在に組み合わせることが可能になれば、新しい機能性材料の開発につながることが期待できます。

本成果は、2022年8月2日(現地時刻)に国際学術誌「Advanced Functional Materials」のオンライン版に掲載されました。詳しくは東工大ニュースをご覧ください。