情報通信系 News

ハイブリッドワーカーのウェルビーイングに関する日米比較調査

働き方を明確に指示してほしい米国人、指示してほしくない日本人

概要

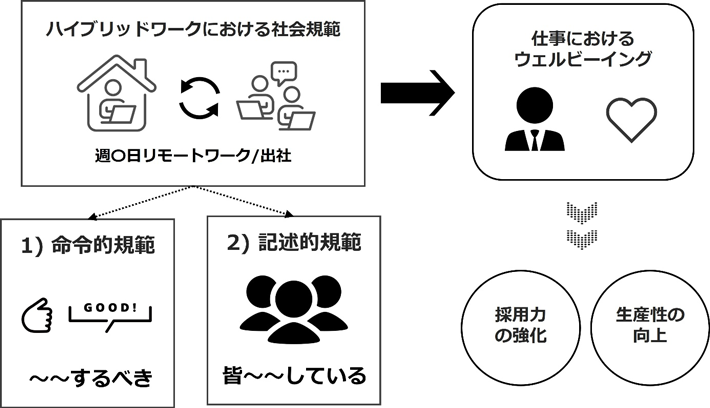

東京工業大学(以下、東工大)工学院 情報通信系の中谷桃子准教授(エンジニアリングデザインコース 主担当)は、日本電信電話株式会社(以下「NTT」)と共同で、ハイブリッドワーク環境下における従業員のウェルビーイング向上を目的として、日本と米国のハイブリッドワーカーを対象とした調査を実施いたしました。本調査では、ハイブリッドワークにおける職場の暗黙の了解(以下、社会規範[用語1])と、ハイブリッドワークをしている従業員のウェルビーイングの関係性を調査し、日本よりも米国のハイブリッドワーカーの方が、命令的規範[用語2]を強く感じている人ほど、仕事におけるウェルビーイングが高い傾向にあることがわかりました。今後もリモートワークやハイブリッドワークにおける従業員のウェルビーイングの課題をさらに深く理解することを通じ、サスティナブルな分散型社会の実現に取り組んでまいります。なお、本成果は、2024年5月11日から16日まで、ハワイ・ホノルルで開催されているHCI分野の最高峰国際会議2024 ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM CHI 2024)で発表されました。

図1. 本研究の全体像

背景

新型コロナウイルスの感染状況が抑制されつつある現在、働く環境のハイブリッド化が進んでおり、従業員の生産性の向上や企業の採用力の強化につながることが期待されています。ハイブリッドワークはいつ・どこで働くかに関する柔軟性が高い働き方である一方、働き方に関する社会規範は確立されておらず、ハイブリッドワークにおける社会規範と従業員のウェルビーイングの関係性は文化に応じて変化する可能性があります。そこで、NTTと東工大の中谷桃子准教授(NTT在籍時に本研究を開始)と共同で、日本と米国のハイブリッドワーカーを対象とし、ハイブリッドワークにおける社会規範と従業員のウェルビーイングの関係性を調査しました。

研究の概要

日本または米国に在住する18歳から64歳までのハイブリッドワーカーを対象に、Webアンケート調査(日本人1,000名、米国人1,000名)とインタビュー調査(日本人12名、米国人12名)を実施しました。仕事におけるウェルビーイングを従属変数[用語3]とし、期待される勤務形態、命令的規範の強さ、命令的規範への適合意欲、記述的規範[用語4]の強さ、記述的規範への適合意欲を独立変数[用語5]とし、国を調整変数[用語6]とする重回帰分析[用語7]を行いました。

|

変数名 |

質問(回答選択肢) |

|---|---|

|

期待される勤務形態 |

チームメンバーは、私が以下の勤務形態を取るべきだと考えている(「毎日出社」、「週に1日未満リモート勤務」、「週に1~3日リモート勤務」、「週に3~4日リモート勤務」、「毎日リモート勤務」から1つ選択) |

|

命令的規範の強さ |

チームメンバーは、(期待される勤務形態に関する質問)で回答した勤務形態について、私がどの程度の強さで『従うべき』と考えていますか(「全く『従うべき』と考えていない」~「非常に『従うべき』と考えている」の7段階) |

|

命令的規範への適合意欲 |

私は、チームメンバーに期待されている頻度で出社したい(「全く当てはまらない」~「非常によく当てはまる」の7段階) |

|

記述的規範の強さ |

チームメンバーの多くは、皆、同じような頻度で出社している(「全く当てはまらない」~「非常によく当てはまる」の7段階) |

|

記述的規範への適合意欲 |

私は、チームメンバーと同じくらいの頻度で出社したい(「全く当てはまらない」~「非常によく当てはまる」の7段階) |

|

仕事におけるウェルビーイング |

Workplace PERMA Profiler[参考文献3]のOverall Well-beingを使用 |

研究成果

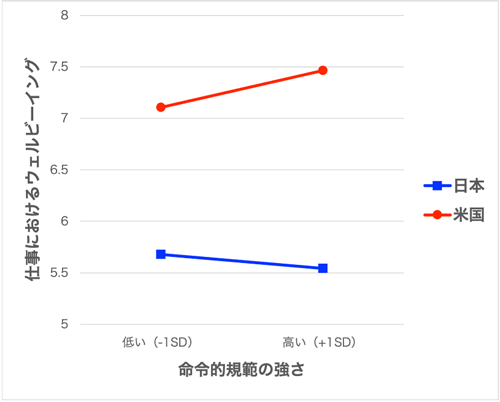

日米の共通点として、命令的規範への適合意欲と記述的規範の強さが、仕事におけるウェルビーイングとの間に有意な正の関係があることがわかりました(有意水準[用語8]5%で、年齢、性別、役職の影響を統制しました)。その一方、命令的規範の強さと国との交互作用が有意であり、単純傾斜分析[用語9]の結果、日米で命令的規範の強さと仕事におけるウェルビーイングの関係性が異なることがわかりました。具体的には、米国では、命令的規範の強さと仕事におけるウェルビーイングの間に有意な正の関係がみられたものの、日本では、そのような関係がみられませんでした(有意水準5%)。また、インタビューの結果から、日本の参加者は週○日リモートワーク/出社するべきだと考える命令的規範を自由の制約として否定的に捉える一方、米国の参加者は週○日リモートワーク/出社するべきだと考える命令的規範を快適に働くための基盤として肯定的に捉える可能性が示唆されました。これは、米国の雇用保護規制が日本よりも緩やかで、会社からの指示に従わないと失業リスクが高まるため、働き方における指示の明確さが重視される可能性が考えられます。一方、日本の雇用保護規制は米国よりも厳しく、失業リスクが低いため、働き方における指示の明確さよりも個人の利益や自由が重視される可能性が考えられます。

図2. 単純傾斜分析の結果

以上の調査結果から、ハイブリッドワークにおける社会規範の捉え方に文化差がある可能性があり、米国では、週○日リモートワーク/出社するべきだと考える命令的規範を強くするアプローチが従業員のウェルビーイング向上に有望である一方、日本では有望ではない可能性が示唆されました。

今後の展開

本成果により、ハイブリッドワークにおける社会規範を適切に形成することで、従業員のウェルビーイング向上につながることが期待されます。今後は、リモートワークやハイブリッドワークにおける従業員のウェルビーイングの課題をさらに深く理解することを通じ、サスティナブルな分散型社会の実現に貢献していきます。

- 用語説明

[用語1] (ハイブリッドワークにおける)社会規範 : いつ・どこで働くべきかに関する行動基準。

[用語2] (ハイブリッドワークにおける)命令的規範 : 職場の上司や同僚からの要請によって、週○日リモートワーク/出社するべきだと考える規範。

[用語3] 従属変数 : 何らかの原因から影響を受ける変数。

[用語4] (ハイブリッドワークにおける)記述的規範 : 職場の上司や同僚の働き方を見聞きし、皆は週○日リモートワーク/出社しているだろうと認知する規範。

[用語5] 独立変数 : 従属変数に影響していると考えられる変数。

[用語6] 調整変数 : 従属変数と独立変数の関係の強さに影響を与えると考えられる変数。

[用語7] 重回帰分析 : 複数の独立変数を活用し、それらが従属変数に与える影響を評価する統計分析手法。

[用語8] 有意水準 : 統計的仮説検定において有意である(ある事象が起こる確率が偶然とは考えにくい)と判断する基準となる確率。

[用語9] 単純傾斜分析 : 異なる条件での従属変数と特定の独立変数の関係性(傾き)を比較し、その違いを評価する統計分析手法。

- 参考文献

[1] Akahori, Wataru, et al. "Impacts of the Strength and Conformity of Social Norms on Well-Being: A Mixed-Method Study Among Hybrid Workers in Japan." Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2023.

[2] Akahori, Wataru, et al. "The Impact of Social Norms on Hybrid Workers' Well-Being: A Cross-Cultural Comparison of Japan and the United States." Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024.

[3] Kern ML. The Workplace PERMA Profiler. 2014.

- 未来社会DESIGN機構2021年度「DLab Challenge」研究支援に4件採択|東工大ニュース

- CHI 2024

- 中谷桃子 Momoko Nakatani|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 中谷研究室

- エンジニアリングデザインコース(大学院課程)|教育|工学院 情報通信系

- 情報通信コース(大学院課程)|教育|工学院 情報通信系

- 情報通信系(学士課程)|教育|工学院 情報通信系

- NTT / NTTグループ

- 研究成果一覧