社会・人間科学系 News

伊藤亜紗准教授が第42回サントリー学芸賞を受賞

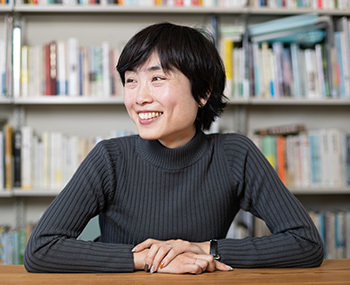

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来の人類研究センター長でリベラルアーツ研究教育院の伊藤亜紗准教授(社会・人間科学コース 主担当)が、著書「記憶する体」(春秋社)を中心とした業績で第42回サントリー学芸賞(社会・風俗部門)を受賞しました。主催する公益財団法人サントリー文化財団が11月16日、発表しました。贈呈式は12月15日、東京會舘(東京都千代田区)で行われます。

サントリー学芸賞とは

社会と文化を広く考える、独創的で優れた研究・評論活動を行っている個人に対して毎年贈呈される賞です。既存の枠組みにとらわれない自由な評論・研究活動に光を当て、著作に加えてその活動を幅広く顕彰するもので、1979年の創設以来、2020年度までに354名が受賞しています。

選考経過

サントリー文化財団は選考経過を次のように説明しています。

2019年1月以降に出版された日本語の著作を対象に「政治・経済」「芸術・文学」「社会・風俗」「思想・歴史」の4部門において各選考委員より優れた作品が推薦され、2回にわたる選考委員会での審議を経て、受賞者および作品が決定されました。

選考に際しては、個性豊かで将来が期待される新進の評論家、研究者であること、本人の思想、主張が明確な作品であることに主眼が置かれています。また、代表候補作品だけでなく、これまでの一連の著作活動の業績を総合して選考の対象としています。

受賞作品について

『記憶する体』伊藤亜紗

2019年9月に初版発行の『記憶する体』を中心としたこれまでの業績が対象となっています。『記憶する体』は、12人の記憶、11のケースを取り上げ、「特定の日付をもった出来事の記憶が、いかにして経験の蓄積のなかで熟し、日付のないローカル・ルールに変化し(中略)体の固有性を形づくるようになるまで」(同書プロローグより引用)、を著しています。プロローグの結びでは、次のように書かれています。「記憶は様々に位置付けられますが、どの場合においても共通しているのは、本人とともにありながら、本人の意志を超えて作用することです」

伊藤亜紗准教授のコメント

伊藤准教授

- 人文社会系の研究者にとってきわめて重要な歴史ある賞をいただいたことの重みを噛み締めています。私の研究は、インタビューに協力してくださった方々のご協力なしには成立しません。実質的な共著者であるインタビュイーのみなさんとともに、受賞をよろこびたいと思います。

- 体には合理的に説明のつかないことがたくさんあります。そもそも、体は偶然与えられてしまうものです。私がこのような顔、このような性別、このような特性をもった体を持っているのは、自分で選んだわけではありません。にもかかわらず、私たちは人生をかけてそれを引き受け、必然化していくしかありません。

- 新型コロナウィルスがやってきて不安になっているとき、さまざまな障害を持っている人たちや病気とともに生きている人たちが、オンラインの飲み会を開いてくれました。私はその会にとても救われました。体という「思い通りにならないもの」が私たちに与えられているという事実は、危機と向き合ううえでも、そこから多くの知を引き出すことができる源泉であり続けるのではないかと思います。

第42回サントリー学芸賞 選評(サントリー文化財団の発表による)

〔社会・風俗部門〕

伊藤 亜紗(東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター 准教授)

『記憶する体』(春秋社)を中心として

伊藤氏のユニークさは、東大院で美学・芸術を専攻して博士号を取り、専門は美学、現代アートとしながら、「身体論の専門家」を自称し、どもりとか身障者に関するものや、盲人の世界観やアスリートの身体論等を著していることだ。またヴァレリーの芸術哲学とか、近著ではバフチンのラブレー論における「カーニバル的」中世社会論にも言及しているが、それらも身体論からアプローチしている。本賞は、『記憶する体』をはじめとする彼女の一連の著書(『どもる体』『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』等)に対して与えられる。

『記憶する体』を読んで最も強く感じることは、義肢とか幻肢など障害者の身体論をテーマとしながらも、単なる医学的、身体的な視点ではなく、生の意味やアイデンティティが関心の的になっていることだ。その象徴が、何人かの吃音障害者に、ある薬で吃音が全快する場合、薬を飲むかと尋ねると、全員がNoと答えたとの報告だ。障害者にとって、それとの格闘こそが、生きる意味と不可分なのである。伊藤氏の自信を示しているのが、「本書がいつか考古学的資料として、賢者たちの知恵の書として読まれたい」との言葉だ。著者のどの本にも滲んでいるのは、それぞれの問題について、徹底的に考え抜いたという自信である。それが、どの著書を読んでも読み易い理由だろう。自信のない者ほど、持って回った難解な表現をしたがるものだ。

ヴァレリー論も『フランス百科事典』に彼が書いた長文の身体論を考察している。評者が関心を抱いたのは、「シュルレアリスム宣言」のアンドレ・ブルトンとヴァレリーの両者が、「詩と散文」の本質的な違いや「イメージからの解放」に関しては共通の問題意識を有しながら、その解決に関しては「決して同志にはならなかった」との指摘だ。

さらに著者の慧眼と言えるのは、20世紀前半の芸術家は、自ら信じる高い価値を目指す「垂直型」(解る人が解ればよい)だったが、今日では民主的な「水平性」(皆に解る)が重視されている。しかし、「水平性の過剰な尊重が垂直方向への私たちの可能性を抑圧するものであれば、私たちの生命力を奪う憂慮すべきもの」と指摘していることだ。わが国の美学研究者や芸術家自身でさえも、このようにストレートに言える者は、そう多くはない。欲を言えば、この問題に正面からもっと深く切り込んで欲しかった。ここに、今日の芸術の本質的問題点があるからだ。

評者が疑問を抱いたのは、伊藤氏は美学・芸術の研究者でありながら、なぜすべての著書が身体論とか障害者論、あるいは身障者のアスリート論なのか、ということだった。その理由が分かったのは、著書自身が、『どもる体』のあとがきで、「後出しジャンケンみたいだが、私自身にも吃音がある」と述べていること、また『目の見えないアスリートの身体論』の中で、「私自身、陸上部出身」と書いていたからだ。

つまり、研究者として理論的に考察しただけではなく、自らの身体的体験が全ての考察の基礎になっており、それが説得力の源となっているのである。また、著者が理系から文系への「文転」者であることも、明快な理論的分析・考察の背景であろう。

分野を超えた彼女の発言や行動は、今後の各方面に刺激を与えると期待している。

袴田 茂樹(青山学院大学名誉教授、新潟県立大学名誉教授)評

- サントリー学芸賞|サントリー文化財団

- 第42回 サントリー学芸賞決定|ニュースリリース|サントリー

- 「STAY HOME, STAY GEEK ―お宅でいよう―」連続動画を配信|東工大ニュース

- 伊藤亜紗准教授が「(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」を受賞|東工大ニュース

- 東工大リベラルアーツ初/発の研究組織「未来の人類研究センター」が発足|東工大ニュース

- 伊藤亜紗准教授が考える“本当の多様性”とは|研究ストーリー|研究

- 新体論 ―見えないスポーツの新しい見え方―|研究者への第一歩|大学院で学びたい方

- 芸術作品で偶然の価値を学び“制御第一”の思考から自由になる 【美学、現代美術史】伊藤 亜紗 准教授|リベラルアーツ研究教育院

- 伊藤亜紗准教授Webサイト

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 伊藤亜紗 Asa Ito

- 未来の人類研究センター

- 科学技術創成研究院

- 社会・人間科学コース(大学院課程)|教育|環境・社会理工学院 - 社会・人間科学系